Ouvrage:L’indépendance, maintenant !/Éducation, recherche et innovation dans un Québec indépendant

Contributeur initial Gilbert Paquette

Introduction

En préface du livre vert Pour une politique québécoise de la recherche scientifique, Camille Laurin écrivait en 1978: «Lorsque sa politique ne sera plus complémentaire d’une politique fédérale sans rapport avec ses besoins propres, lorsqu’il n’en sera plus réduit à compenser avec des miettes les carences d’une politique qui lui est imposée de l’extérieur, lorsque, en somme, il aura assumé la pleine maîtrise de son développement scientifique aussi bien que général, il pourra bien plus facilement apporter sa propre contribution au débat et élaborer des solutions qui valent pour lui comme pour les autres pays.» (Gouvernement du Québec, 1979, p. 3).

Ce rappel n’est pas inutile, car on le verra, la situation, en 2011, quant au contrôle par le Québec de ses secteurs de l’éducation, de la recherche et de l’innovation, est restée dans le même contexte de dépendance.

Pourtant, beaucoup de choses ont changé en 33 ans. Comme l’ensemble des nations occidentales, le Québec doit faire face à la mondialisation des marchés et à l’intégration économique. L’informatisation massive de la société change nos modes de vie et nos manières de travailler et d’apprendre. Encore plus qu’avant, le Québec doit miser à fond sur l’éducation, la recherche et l’innovation pour un développement économique durable, pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, assurer le développement des régions, favoriser la participation citoyenne et enrichir notre identité culturelle.

Ce chapitre est divisé en trois grandes sections. La première traite de l’éducation au Québec dans le régime constitutionnel canadien. Elle montre que malgré la Constitution, qui fait de l’éducation un secteur réservé aux provinces, le gouvernement canadien, utilisant principalement son pouvoir de dépenser, intervient de plus en plus et plus massivement, surtout dans l’enseignement postsecondaire. La deuxième section est consacrée à la recherche et témoigne des progrès du Québec, malgré un déséquilibre persistant dans le financement du gouvernement fédéral, lequel est toujours l’acteur public majeur dans ce domaine. La dernière section présente ce que le Québec pourrait faire de plus en récupérant tous les attributs d’un pays indépendant.

L’éducation au Québec dans le régime canadien

Le site Internet du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC) nous rappelle qu’au Canada, «il n’y a ni ministère fédéral de l’Éducation ni système national intégré d’éducation», ce que plusieurs au Canada anglais déplorent régulièrement d’ailleurs. En effet, la Loi constitutionnelle de 1867 du Canada stipule que, dans «chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation». Donc, «les ministères de l’Éducation sont responsables de l’organisation, de la prestation et de l’évaluation de l’éducation primaire et secondaire, de la formation technique et professionnelle et de l’enseignement postsecondaire» (CMEC).

Cet article de la Constitution canadienne crée un sentiment de fausse sécurité dans ce domaine particulièrement vital pour le Québec qu’est l’éducation. Or, dans ce domaine comme dans d’autres, le Québec n’est pas souverain, car il est soumis aux multiples mécanismes par lesquels les Pères de la Confédération et leurs successeurs ont jeté les bases d’un déséquilibre de plus en plus important entre un gouvernement central fort (dit «national») et des provinces subalternes dont les décisions peuvent être contrées ou désavouées au moyen de six pouvoirs centraux (Paquette, 2010).

Selon Ernest D. Hodgson, auteur d’une étude pour l’Association canadienne d’éducation, «Ottawa, par le biais de programmes touchant les provinces, les territoires, les conseils scolaires, les groupes et organismes bénévoles et, en dernier lieu, les particuliers, offre des services, distribue une aide financière, exerce une influence ainsi que divers degrés de contrôle, et produit même certaines interférences.» (Hodgson, 1977, p. 26).

L’auteur cite ensuite un certain nombre de moyens d’intervention qu’il classifie dans un continuum allant de général et indirect à particulier et direct.

Tableau 1 – Interventions du gouvernement fédéral en éducation, recherche et innovation

| Général et indirect

Particulier et direct |

|

L’examen de toutes ces questions dépasse évidemment le cadre de ce chapitre, mais nous en traiterons brièvement trois qui sont particulièrement préoccupantes en regard de la priorité que la société québécoise veut à bon droit accorder à l’éducation.

Aide directe conditionnelle à des particuliers, groupes et organismes

Les interventions d’Ottawa en éducation sont en flagrante contradiction avec la soi-disant compétence exclusive du Québec en éducation. Depuis la publication des documents préparés par Pierre Elliott Trudeau pour la Conférence constitutionnelle de 1968-1969 (Trudeau, 1969, p. 11-15), Ottawa soutient qu’il a le droit, unilatéralement, à n’importe quel moment, d’exercer une forme de compétence parallèle à celle des provinces dans tous les domaines d’activité attribués aux provinces par l’article 92 de la Constitution de 1987. L’éducation ne fait pas exception.

Le gouvernement canadien maintient qu’il ne viole pas la Constitution en offrant de l’argent aux particuliers, groupes et organismes puisque personne n’est obligé d’accepter. Bien sûr, Ottawa réglemente la gestion de ces fonds publics, posant certaines conditions à leur utilisation. C’est ainsi que les programmes concernant les bourses du millénaire versées aux étudiants, les chaires de recherche du Canada, l’infrastructure du savoir et les institutions, comme la Fondation canadienne pour l’innovation ou Génome Canada, ont été mis en place, avec les impôts que nous payons à Ottawa. À la suite du référendum de 1995, ces initiatives s’inscrivaient dans une politique générale de plus grande visibilité de l’État canadien auprès des citoyens dans le domaine de l’éducation et de la recherche. Elles visaient à assurer une plus grande présence de l’État fédéral dans le domaine de l’éducation supérieure au Canada, une intrusion directe dans un champ de compétence exclusif des provinces. Elles étaient animées par l’espoir de s’attirer une plus grande loyauté de la part des universitaires québécois. Bref, ces mesures s’inscrivaient dans une vaste entreprise de construction nationale au détriment de l’autonomie du Québec.

Ce type d’intervention d’Ottawa crée des interférences et des incohérences dans les programmes que l’État du Québec a la responsabilité d’assumer. À titre d’exemple, les chaires de recherche du Canada créent des obligations nouvelles pour les universités, qui doivent utiliser leurs propres fonds pour payer les infrastructures de support, sans compter que les priorités et les critères d’attribution sont déterminés par un processus défini dans une optique pancanadienne plus ou moins conforme aux orientations du Québec.

Un autre exemple est celui de la Fondation canadienne pour l’innovation qui finance des infrastructures de recherche à hauteur de 40%, un autre 40% devant être fourni par le ministère provincial et l’autre 20% par l’institution bénéficiaire. Un troisième exemple, les bourses du millénaire attribuées aux étudiants par-dessus la tête des provinces, qui rompent la nécessaire cohérence à assurer entre les frais de scolarité, les prêts et bourses du Québec et les autres programmes de sécurité du revenu.

On ne peut s’attendre à ce que cessent ces pratiques contraires à l’esprit du fédéralisme et, surtout, des besoins du Québec. La politique canadienne en matière de subventions évolue clairement vers une pratique de versements conditionnels directs aux personnes, aux organismes et aux institutions, plutôt que de transferts inconditionnels aux provinces. Bien qu’il existe plus d’une centaine d’accords fédéraux-provinciaux de partage des frais, le gouvernement fédéral a indiqué sa réticence à en négocier de nouveaux s’ils ne satisfaisaient pas à la condition d’un «consensus national» en leur faveur. Pour le Québec, cela signifierait rentrer dans le moule prévu par Ottawa ou se priver du retour de nos taxes dans le système d’éducation québécois.

Les réductions des versements inconditionnels aux provinces en matière d’éducation

Les paiements inconditionnels aux provinces ont évolué au cours des années. Ils sont regroupés actuellement en trois programmes: la péréquation, le transfert canadien en matière de santé (TCS) et le transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS) regroupant le financement de l’aide sociale et de l’enseignement postsecondaire. C’est ce dernier qui nous intéresse ici, bien qu’il soit difficile de le dissocier de l’ensemble puisqu’Ottawa restructure régulièrement ses programmes.

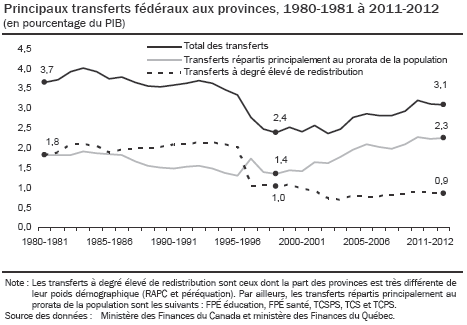

Lorsqu’on regarde l’évolution de ces transferts fédéraux au Québec (Ministère des Finances du Canada, 2011), on constate que ce mécanisme de retour de nos impôts fédéraux n’offre aucune garantie du maintien des services éducatifs. Les règles du jeu sont régulièrement modifiées unilatéralement par Ottawa. On note que les transferts à degré élevé de redistribution (comme la péréquation) sont maintenant nettement inférieurs aux transferts répartis au prorata de la population, comme les subventions à l’enseignement postsecondaire, comme l’indique la figure 1 (Gouvernement du Québec, 2011, p. A32).

Figure 1 — Évolution des transferts fédéraux aux provinces

On voit également sur le graphique la diminution drastique ayant pris effet en 1996-1997, laquelle perturbe encore fortement les budgets provinciaux et ceux des universités. Le 5 octobre 1994, le ministre fédéral des Ressources humaines et du Développement des compétences, Lloyd Axworthy, dévoilait sa réforme des programmes sociaux dans un livre vert dans lequel on apprenait que les transferts aux provinces pour l’éducation postsecondaire seraient coupés à partir de 1996-1997, à leur niveau de 1993-1994. À l’époque, on estimait que cela entraînerait un manque à gagner de 324 à 700 millions$ par année pour les universités québécoises. On calculait que la réforme Axworthy représenterait une coupe de 3,64 milliards$ au total pour l’éducation postsecondaire entre 1994 et 2001.

La tendance des quinze dernières années a confirmé que la part du financement des dépenses sociales assumées par le gouvernement fédéral, incluant l’éducation postsecondaire, est passée de 22,9% à 13,9% entre le milieu des années 80 et la période allant de 2001-2002 à 2005-2006 (Gouvernement du Québec, 2002, p. 15). En coupant unilatéralement dans ses paiements de transferts, le gouvernement canadien a pu engranger des surplus faramineux qu’il a réinvestis en partie sous forme de paiements directs aux personnes et aux organismes, par-dessus la tête des provinces, pendant que les gouvernements québécois, qu’ils soient fédéralistes ou souverainistes, étaient étranglés financièrement, obligés de couper dans les secteurs vitaux de la santé et l’éducation.

À la suite des diminutions des transferts fédéraux dans l’enseignement postsecondaire, on a assisté à des hausses importantes des frais de scolarité dans les provinces anglophones. Au Québec, on a préféré, jusqu’à tout récemment, geler les frais de scolarité, plaçant ainsi les universités en situation déficitaire. Plutôt que de compenser les déficits universitaires par un rétablissement des transferts, Ottawa a préféré lancer, après 1995, une pluie de subventions directes aux particuliers et aux universités.

En 2006, la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), appuyée par les étudiants, les professeurs et le gouvernement du Québec, a demandé que les transferts en éducation postsecondaire soient rétablis à la hauteur de ce qu’ils étaient en 1994-1995. Peine perdue. En 2007, à la fin de la campagne électorale provinciale, le gouvernement Harper a annoncé pompeusement la fin du déséquilibre fiscal en injectant quelques miettes en augmentation des transferts, que Jean Charest s’est empressé de transformer en baisses d’impôt à la veille des élections. Devant cette réponse des deux gouvernements, les administrations universitaires ont changé leur fusil d’épaule pour obtenir du gouvernement du Québec une hausse importante des frais de scolarité dans le budget 2011-2012, imitant ainsi les autres provinces.

Force est de constater que le Québec est fortement dépendant des transferts fédéraux quant à ses choix en éducation. La vraie cause des déficits universitaires et de la hausse actuelle des frais de scolarité décrétée par Québec tient au fait que nous envoyons cette année près de 50 milliards à Ottawa en taxes et impôts qu’il décide de dépenser à sa guise, dans les transferts aux provinces, en éducation ou ailleurs.

Cela a aussi un impact sur le niveau des impôts du Québec. «Le Québec dispose d’une capacité fiscale de 6 088$ par habitant avant péréquation et de 7 072$ par habitant après péréquation, alors que la moyenne des dix provinces est de 7 436$ par habitant. Pour pouvoir offrir un niveau de services comparable aux autres provinces, le Québec doit par conséquent imposer un fardeau fiscal additionnel de 364$ à la moyenne canadienne.» Pour offrir davantage de services publics, il doit accepter «un fardeau fiscal additionnel». Comme le souligne l’annexe au budget du Québec pour 2011-2012, «il est faux d’affirmer que c’est avec la péréquation que le Québec finance des services publics plus généreux que la moyenne canadienne. C’est par des impôts et taxes plus élevés» (Gouvernement du Québec, 2011, p. A8).

Sous-financement des universités et collèges francophones au Québec et au Canada

Regardons maintenant l’impact de cette situation générale sur le financement global des universités et des collèges au Québec et au Canada. Les chiffres démontrent que le système universitaire anglo-québécois est financé à un niveau qui dépasse de loin la proportion d’anglophones au Québec (Lacroix et Sabourin, 2004; Chevrier 2008). Le système universitaire francophone, quant à lui, est financé en dessous du poids démographique des francophones, au Québec comme dans les autres provinces. Le gouvernement fédéral et celui du Québec cautionnent ce sous-financement du système franco-québécois.

- Pour l’année 2006, les trois universités anglophones du Québec recevaient 27% des subventions du gouvernement du Québec, soit le triple de la population québécoise de langue anglaise (8,2%). Il s’agit d’un accroissement par rapport à 2002-2003 où on notait 23,2% du financement accordé aux universités anglophones.

- De son côté, le gouvernement fédéral faisait encore «mieux»: la Fondation canadienne pour l’innovation, depuis sa fondation jusqu’en 2011, a versé un total de 721 751 432$ aux universités et collèges francophones contre 383 015 772$ aux trois universités anglophones, soit près de 35% du total, ce qui représente un financement du quadruple du poids démographique des anglophones au Québec.

- Ce déséquilibre est également présent dans l’attribution des chaires de recherche du Canada. En 2002, les universités francophones du Québec obtenaient 230 chaires sur 302, soit 76,1% du total, tandis que les universités anglophones du Québec obtenaient 72 chaires sur 302, soit 23,8% du total.

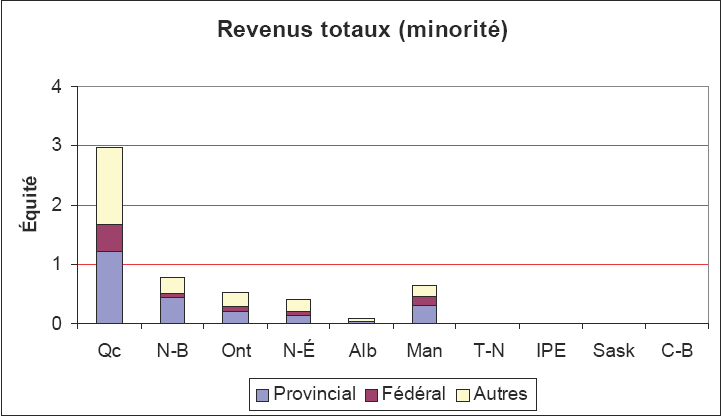

Si on regarde la situation d’ensemble au Canada, toujours en 2002-2003, quant au financement de l’enseignement universitaire en langue minoritaire dans chaque province, on constate que les revenus totaux attribués au français dans les universités hors Québec atteignaient 342 millions de dollars en 2002-2003. Comparativement, la part attribuée à l’anglais au Québec atteignait 1 milliard 227 millions de dollars, soit presque quatre fois celle attribuée au français hors Québec.

Si l’on utilise le critère de la langue maternelle (599 787 Anglo-Québécois et 986 922 francophones hors Québec en 2001), on peut calculer le ratio du pourcentage de financement par rapport au pourcentage de la population de la minorité. Un ratio de 1 signifie une situation d’équité, alors qu’un ratio plus grand que 1 représente un sur-financement. Sur la figure 2, on note qu’aucune minorité de langue française hors Québec n’est en situation d’équité, alors que la minorité anglophone du Québec est financée au triple de sa population. C’est un déséquilibre énorme et une injustice inscrite dans le système canadien.

Figure 2: Revenus totaux consacrés aux institutions universitaires en langue minoritaire (anglais au Québec, français dans les autres provinces)

Les conséquences de ce sous-financement des universités de langue française sont multiples.

- Le financement des institutions universitaires et la vitalité linguistique des communautés minoritaires sont liés, comme le démontre le chapitre de cet ouvrage sur la langue.

- Le recensement de 2001 indiquait au Québec que seulement 23% des francophones âgés de 25 à 34 ans détenaient un diplôme universitaire comparativement à 31% des anglophones de la même classe d’âge (les allophones ayant un taux de diplomation de 30%). Même si le financement n’explique pas tout, il y a là une corrélation directe.

- Les données du ministère de l’Éducation du Québec indiquent que pour 2002, les universités anglophones remettaient 29% des baccalauréats, 25% des maîtrises et 33% des doctorats. Il y a corrélation avec le surfinancement des universités anglophones au Québec.

- Le Québec est la seule province où les revenus des institutions de la majorité sont inférieurs au poids démographique de celle-ci. Rétablir l’équité aurait signifié en 2002-2003 un ajout de plusieurs centaines de millions de dollars dans le financement des universités francophones du Québec, soit à peu près le manque à gagner des universités à la suite des diminutions des transferts fédéraux.

La recherche et l’innovation au Québec dans le régime canadien

Nous avons souligné plus haut l’impact au Québec de certaines initiatives fédérales en matière de recherche, telles que les chaires de recherche du Canada ou la Fondation canadienne pour l’innovation. Examinons maintenant le tableau d’ensemble.

Les progrès de la recherche et de l’innovation au Québec

En 1971, l’effort de recherche du Québec se situait à 0,7% de son PIB, le même pourcentage qu’en 1961, accusant un retard important par rapport à celui de l’Ontario et de la plupart des pays industrialisés. La Révolution tranquille était passée à côté de la recherche et de l’innovation.

Le gouvernement de René Lévesque avait entrepris de corriger la situation avec la publication de la Politique québécoise de la recherche scientifique, en 1978 et, en 1979, une politique de l’innovation, Le virage technologique. L’auteur a collaboré à la rédaction de ces deux politiques et fut chargé de leur réalisation dans le cadre d’un nouveau ministère de la Science et de la Technologie. Les gouvernements du Québec qui se sont succédé ont poursuivi cet effort, de sorte qu’aujourd’hui, la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) au Québec est de l’ordre de 7,2 milliards$ par an, représentant 2,72% de son produit intérieur brut (PIB). Ce résultat représente 27,7% du total canadien et place le Québec en septième place au sein des pays de l’OCDE, au-dessus de l’Ontario (2,44% du PIB) et de la moyenne canadienne (2,02% du PIB).

Comme on peut le constater sur le tableau 2 quant à la répartition des dépenses de recherche et développement (R-D) selon la provenance de 2005 à 2009, le secteur des entreprises commerciales est responsable à lui seul de plus de 50% des dépenses de R-D au Québec. Le Gouvernement fédéral (15,8%) a toujours un rôle prépondérant par rapport au Gouvernement du Québec (5,4%) compte tenu du déséquilibre fiscal entre les deux paliers de gouvernement. À cela il faut toutefois ajouter l’effort de recherche des collèges et des universités, mais qui est lui aussi de plus en plus influencé par les politiques et le financement du gouvernement canadien quant à ses orientations.

Tableau 2

| Structure de financement des dépenses de R-D intra-muros (DIRD), Québec, 2005 à 2009 | |||||

2005

|

2006

|

2007

|

2008

|

2009

| |

| Administration fédérale | 17,1

|

15,4

|

15,5

|

16,1

|

15,8

|

| Administration provinciale | 5,3

|

5,0

|

4,8

|

4,9

|

5,4

|

| Entreprises commerciales | 52,1

|

55,5

|

52,7

|

53,4

|

52,8

|

| Enseignement supérieur | 16,2

|

15,2

|

14,5

|

15,9

|

16,3

|

| OSBL | 2,2

|

2,3

|

2,3

|

3,0

|

3,0

|

| Étranger | 7,1

|

6,6

|

10,1

|

6,8

|

6,8

|

| Source : Statistique Canada, Tableau 358-0001 Dépenses intérieures brutes en recherche et développement, selon le type de science et selon le secteur de financement et le secteur d’exécution, CANSIM, janvier 2012. Compilation : Institut de la statistique du Québec. | |||||

L’iniquité du financement de la recherche

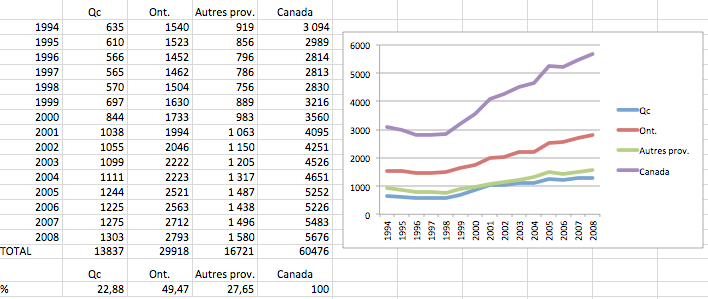

Ces progrès du Québec ont été réalisés malgré un déséquilibre constant entre les investissements d’Ottawa au Québec et en Ontario, favorable à cette dernière. Le tableau et le graphique de la figure 3 (Statistiques Canada, 2010), indiquent l’ampleur de ce déséquilibre entre 1994 et 2008.

Figure 3 — Répartition des dépenses fédérales de R-D en millions$ selon la province de financement, de 1994 à 2008. (Source: Statistique Canada, CanSIM, tableau 358-0011)

Sur les 31,175 milliards$ investis par Ottawa au cours de la période de 1994 à 2008, 29,918 milliards$, soit près de 50% du total de 60,476 milliards, ont été exécutées en Ontario, contre 13,837 milliards $ au Québec. Le surfinancement de l’Ontario s’explique en partie par l’établissement de centres de recherche fédéraux dans la région de la capitale «nationale», soit 27 centres du côté ontarien et aucun dans l’Outaouais québécois. Les politiques «fédérales» de soutien à la recherche scientifique, génératrices de milliers d’emplois de haut niveau, ont défavorisé systématiquement le Québec.

Qui décide des orientations de la recherche et de l’enseignement supérieur?

En 1999, le gouvernement canadien a créé un groupe de travail sur la commercialisation des résultats de la recherche universitaire. Selon les auteurs: «l’idéal serait que les entreprises canadiennes aient la capacité de s’approprier toutes les innovations issues de la recherche universitaire et d’en tirer profit» (Conseil consultatif des sciences et de la technologie, 1999, p. 1). Deux documents, regroupés sous le titre Le savoir, clé de notre avenir (Gouvernement du Canada, 2002a) et rédigés par le ministère du Développement des ressources humaines et Industrie Canada, fixent au gouvernement canadien des cibles à atteindre pour l’enseignement supérieur en termes d’obtention de diplômes, un champ de compétence exclusif aux provinces. La publication de ces documents a donné suite au Sommet national sur l’innovation et l’apprentissage où le gouvernement canadien a pris certains engagements. Il se proposait notamment de trouver avec les universités une solution au problème des coûts indirects de la recherche et d’élaborer avec elles des stratégies de commercialisation. Il s’engageait également à faire en sorte que l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) et le gouvernement fédéral concluent un accord de principe-cadre, par-dessus la tête des provinces, qui régirait la coopération dans la réalisation des objectifs de l’innovation, à savoir doubler la recherche et tripler la commercialisation. On voulait aussi, après consultation des provinces, mettre en place l’«Institut canadien sur l’apprentissage qui renseignera les Canadiens et permettra de prendre des décisions éclairées» (Gouvernement du Canada, 2002b, p. 58-59).

Toute cette effervescence autour de la «stratégie d’innovation du Canada» montre à quel point le gouvernement canadien veut intervenir de plus en plus massivement dans l’enseignement supérieur, pour imposer ses orientations stratégiques. D’importantes ressources sont consacrées à la commercialisation de la recherche. Par ailleurs, les diminutions récentes dans le financement des bourses en sciences humaines et dans la recherche sur le climat démontrent que les choix de financement du gouvernement canadien en matière de recherche sont fortement influencés par le biais idéologique du parti au pouvoir à Ottawa.

Quant au gouvernement du Québec, il a adopté un modèle hybride, empruntant à la fois au modèle européen d’internationalisation des études et au modèle anglo-saxon de commercialisation. Il se distingue également par un financement public proportionnellement plus élevé de l’enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne les frais de scolarité. Québec poursuit une politique d’internationalisation des études se donnant pour objectif de «former des citoyennes et des citoyens porteurs de valeurs humanistes et démocratiques, capables d’évoluer de manière responsable dans un marché du travail et un monde globalisés» (Ministère de l’Éducation du Québec, 2002, p. 13-17). Il souhaite «accroître et faciliter la mobilité des connaissances et des personnes» et «mettre en place les conditions pour rendre accessibles le savoir-faire et les programmes québécois d’éducation et de formation à un plus grand nombre de partenaires canadiens et internationaux». Ce dernier objectif rejoint la volonté de commercialisation, mais en l’élargissant par rapport à ceux du gouvernement canadien.

On constate que la stratégie québécoise ressemble en plusieurs points à la stratégie européenne d’internationalisation de l’enseignement supérieur: dans les deux cas, ce sont les États plutôt que le marché qui prennent la responsabilité de rendre les établissements plus compétitifs internationalement. Plusieurs pays d’Europe pratiquent notamment la gratuité scolaire. La Commission européenne investit des sommes considérables dans la recherche réalisée dans plusieurs pays. Le choix du terme «internationalisation» plutôt que celui de «mondialisation» dénote une sorte d’ouverture à un certain modèle de rechange, un peu moins étroitement associé au néolibéralisme (Brouillette et Fortin, 2004).

Québec province ou Québec indépendant

L’urgence de maîtriser les transformations économiques et sociales dans la société du savoir exige un ensemble cohérent de mesures, au cœur desquelles se trouvent l’éducation et la recherche et, en particulier, l’enseignement postsecondaire.

Québec province : vers une plus grande intervention du gouvernement « national » en éducation

Plusieurs intervenants au Canada anglais réclament depuis longtemps une stratégie nationale (donc fédérale) des ressources humaines englobant diverses compétences provinciales comme l’éducation postsecondaire (EP), la recherche et le développement, la formation continue, l’emploi et la sécurité sociale. Ils déplorent la dispersion des politiques entre Ottawa et les provinces qui ne permettrait pas d’avancer aussi vite que d’autres sociétés. Le dédoublement des ministères et des politiques entre les deux paliers de gouvernement fait que les décisions collectives sont lentes à venir, lorsqu’elles ne se contredisent pas carrément.

Le Conseil canadien de l’apprentissage, organisme créé et financé par le gouvernement canadien dans le domaine de l’éducation, donc par nos taxes, partage cette orientation. Il a publié en 2007 un véritable plan de prise en charge de l’enseignement postsecondaire par Ottawa (Conseil canadien de l’apprentissage, 2007). Dans la partie IV de ce rapport, on présente une comparaison avec d’autres pays fédéraux, soulignant que «ces pays ont mis au point des systèmes nationaux d’information ainsi que des stratégies nationales (ou, dans le cas de l’UE [Union européenne], supranationales) relatives à l’EP afin d’éclairer leurs processus de planification et décisionnels. Or, le Canada n’a pas pris de telles mesures. Ainsi […] en l’absence d’une approche plus coordonnée et plus cohérente, le Canada échoue non seulement à maximiser l’efficacité et l’efficience de son secteur de l’EP, mais il risque également de prendre du retard par rapport aux pays qui se sont dotés d’un cadre national en cette matière.»

On y prône l’«établissement et le suivi des buts et des objectifs nationaux», «la production périodique de rapports sur le rendement et les progrès», «la reddition de comptes et l’établissement de points de repère ne se limitant pas aux établissements postsecondaires». Cela nous mènerait bien loin du respect de la Constitution canadienne, ouvrant grand la porte à un ensemble de règles bureaucratiques gérées par des fonctionnaires fédéraux, imposant leur vision uniforme de l’avenir de leur pays. Mais cela n’inquiète pas les auteurs du rapport puisqu’en conclusion, ils affirment que «le Canada n’a pas le temps de s’illusionner ni de s’enliser dans des batailles entourant les champs de compétence fédéraux et provinciaux compte tenu de son classement par rapport à d’autres pays industrialisés» (p. 173).

Voilà un langage qui risque fort de plaire à la nette majorité des Canadiens hors Québec, convaincus qu’il ne peut y avoir de politique cohérente de développement technologique et d’informatisation sans une intégration plus étroite des politiques d’éducation et de recherche et des politiques économiques. Pour eux, cela signifie un gouvernement central moderne, efficace, cohérent, centralisé à Ottawa, avec une certaine décentralisation de l’administration dans des provinces appliquant les politiques nationales.

Pour nous, Québécois, qui faisons le même constat de l’incohérence des politiques gouvernementales, une seule question se pose. Devons-nous placer le gouvernement national à Québec ou à Ottawa? La réponse devient évidente. Nation annexée, de plus en plus minoritaire au Canada, il serait dramatique que nous devenions plus dépendants encore, surtout pas dans ce monde en perpétuel changement où nous vivons et où vivront les prochaines générations. Autant il est nécessaire pour le Québec de se doter d’un projet national fondé sur la concertation et la solidarité québécoise, autant il est nécessaire d’intégrer pleinement notre développement à l’évolution internationale.

L’indépendance est nécessaire pour les progrès en éducation et dans la recherche

L’éducation de base, l’enseignement supérieur et la recherche sont en pleine mutation, sous le triple impact du développement de la «société du savoir», des technologies d’information et de communication et de la mondialisation économique. On assiste à un changement de paradigme marqué par la gestion par résultat, l’accroissement de l’autonomie des établissements, l’approche par compétence, la multidisciplinarité, la recherche commercialisable, la formation à distance et les échanges internationaux.

Ces orientations peuvent être favorables à l’essor du Québec sur les plans économique, social et culturel, ainsi qu’à sa participation à une autre mondialisation, pourvu que nous contrôlions nos propres affaires. Elles recèlent aussi des effets pervers qui doivent être contrés par notre gouvernement national, comme: une soumission aveugle à une logique de production et de commercialisation, la mise en veilleuse du rôle social de l’État, l’anglicisation de la société, la remise en cause de la démocratie universitaire et de l’accessibilité à l’éducation et à la recherche.

Dans ce contexte international mobile, l’avenir du Québec repose de façon vitale sur la capacité de faire nos choix en éducation et en recherche sur le plan budgétaire, sur celui de la législation et de la réglementation et sur celui de la concertation économique et sociale entre les divers intervenants au Québec.

Sur le plan budgétaire, l’examen des crédits du gouvernement du Québec des 15 dernières années (Conseil du Trésor du Québec, 2010-2011, p. 156-157) démontre que les dépenses en éducation ont augmenté moins vite que le PIB par habitant, indice de la richesse collective. Pendant la période de 1997-1998 à 2011-2012, le PIB a augmenté en moyenne de 5,11% par année, alors que les dépenses en éducation n’ont crû que de 4,26% en moyenne. Dans l’ensemble, les revenus du gouvernement du Québec croissent moins vite que ses dépenses, particulièrement dans le domaine santé, ce qui a un impact sur les autres secteurs comme l’éducation et la recherche. Au chapitre de la recherche, on retrouve un maigre investissement de 80 millions dans le budget 2011-2012. Alors que tous conviennent qu’il faudrait prioriser l’éducation et la recherche, le gouvernement du Québec n’en a tout simplement pas les moyens.

Pendant ce temps, nous nous privons d’une grande partie de nos recettes fiscales: environ 50 milliards de dollars pour 2010-2011 versés sous forme de taxes et d’impôts à l’État canadien, qui les gère en fonction d’intérêts et d’objectifs déterminés par un parlement et un gouvernement où nous sommes de plus en plus minoritaires.

Le rapatriement de tous nos budgets au Québec est essentiel pour dégager une marge de manœuvre d’investissement dans l’éducation et la recherche, marge qui pourrait être dégagée notamment par la réduction de moitié du budget de la défense et par l’élimination des généreux financements fédéraux aux industries des énergies fossiles d’Alberta, de l’énergie atomique et de l’automobile en Ontario.

Sur le plan législatif, l’indépendance permettra d’orienter l’évolution de l’éducation et de la recherche en fonction de nos valeurs, de nos besoins et de nos stratégies, en mettant fin à l’incohérence des politiques de deux gouvernements.

On a vu les interventions croissantes du gouvernement canadien qui utilise nos taxes et nos impôts pour intervenir bien au-delà de son rôle constitutionnel. Le financement de la recherche est principalement fédéral et les interventions récentes d’Ottawa dans les programmes de chaires de recherche, les bourses aux étudiants ou avec la Fondation canadienne pour l’innovation orientent fortement le système d’éducation postsecondaire. Dans la situation actuelle, les universités et le fédéral sont des alliés naturels, fut-ce par-dessus la tête des provinces, car les autres provinces l’acceptent, au fond, et le milieu universitaire québécois est dans le besoin. Effectivement, les universités et les chercheurs québécois sont de plus en plus dépendants du gouvernement fédéral.

La récupération de tous nos pouvoirs législatifs nous apportera un ensemble d’outils essentiels pour l’éducation et la recherche, notamment le contrôle du secteur stratégique des brevets et des droits d’auteur. Nous pourrons orienter les politiques de recherche et d’innovation de façon à en maximiser l’impact, non seulement pour le développement économique, mais aussi pour la valorisation des énergies renouvelables, la protection de l’environnement, les programmes de solidarité sociale et le respect du caractère français du Québec. La responsabilité d’établir nos traités internationaux nous permettra de concrétiser la stratégie d’internationalisation de l’éducation et de la recherche adoptée par le Québec et pour laquelle il a très peu de moyens actuellement.

Sur le plan de la concertation socioéconomique, les orientations économiques, sociales et culturelles de l’éducation, de la recherche et de l’innovation ne sont pas l’affaire uniquement du gouvernement. Un effort de concertation des acteurs analogue à celui amorcé en 1983-1984 dans la foulée du document Le virage technologique devient plus nécessaire que jamais. Il doit regrouper les principaux dirigeants des universités, des entreprises, des syndicats, des groupes communautaires et du gouvernement dans le but de démocratiser les choix de société et d’assurer plus de cohérence dans l’action des divers intervenants économiques et sociaux. Dans le contexte d’une «autre mondialisation», la collaboration soutenue des différents acteurs socioéconomiques est indispensable pour accroître l’effort de recherche et développement, soutenir la valorisation des produits de l’éducation et de la recherche, tout en respectant nos valeurs de maîtrise des impacts sociaux et culturels.

Dans le cadre canadien actuel, une telle concertation est impossible, tant les intérêts et les valeurs des régions canadiennes diffèrent, autant sur le plan économique que social et culturel. Par ailleurs, la concertation doit être coordonnée par un seul gouvernement pour assurer la mise en place d’un ensemble d’actions cohérentes: relations internationales, commerce extérieur, politiques monétaires, fiscales et industrielles, politique du travail et de l’emploi, programmes de soutien au revenu, éducation et recherche et développement. Pour les Canadiens anglais, ce gouvernement doit être leur gouvernement national, celui d’Ottawa. On les comprend. Pour nous, Québécois, la responsabilité doit être à Québec et elle ne le sera que par l’indépendance.

Conclusion — Ce que nous pourrions faire de plus

Pour relever le défi de la société du savoir, de l’évolution technologique et de la mondialisation, l’éducation, la recherche et l’innovation doivent devenir la priorité absolue du Québec de demain. Pour y arriver, il faut un changement de cap important. Pendant que les pays les plus avancés investissent massivement en éducation, le Québec est bloqué, enfermé dans un régime qui ne correspond pas à ses intérêts et qu’il ne peut modifier pour résoudre ces défis collectifs pressants.

Dans l’enseignement secondaire, le décrochage scolaire est inquiétant. 35% des élèves n’obtiennent pas le diplôme de fin d’études. Le taux d’abandon atteint jusqu’à 50% en milieu défavorisé. À Montréal, un élève sur trois est à l’école privée, financée à 60% par l’État et une contribution de 3 000$ par année des parents. À l’école publique, les ressources manquent pour la majorité des enfants. En récupérant l’ensemble de nos ressources, nous pourrons mettre fin à l’éducation à deux vitesses et investir à fond dans l’école publique!

Les collèges d’enseignement général et professionnels (cégeps) représentent une innovation québécoise réussie, une force active et un lieu de savoir irremplaçable dans toutes les régions du Québec, notamment grâce aux 35 centres collégiaux de transfert technologique. Au lieu de remettre cette institution en question parce qu’elle n’existe pas ailleurs, nous pouvons donner un deuxième souffle au réseau collégial, entre autres pour soutenir les PME innovatrices et l’économie sociale des régions, adapter et diversifier les programmes de formation technique et assurer l’accessibilité de la formation continue aux adultes sur tout le territoire. Dans la société du savoir, de nouvelles compétences doivent être acquises tout au long de la vie active. La Norvège, avec ses 700 000 personnes en perfectionnement continu sur 4,5 millions d’habitants, nous donne un bel exemple à suivre.

Un Québec indépendant pourra créer un vaste projet d’éducation continue à distance, particulièrement aux niveaux collégial et universitaire, en utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication, facilitant aux jeunes adultes le retour aux études et la conciliation travail-famille-études, rejoignant les citoyens sur tout le territoire du Québec, stimulant la formation en milieu de travail ou dans les milieux communautaires.

À l’université, notre taux de diplomation est nettement insuffisant, particulièrement chez les francophones. En 2005, le taux d’obtention d’un diplôme de 1er cycle au Québec était de 6,4% moins élevé qu’en Ontario. Dans cette perspective, il faut non pas augmenter les frais de scolarité, mais les réduire, tout en augmentant les exigences de réussite auprès des étudiants. Nous pourrons également combler le sous-financement des universités francophones, sans dépendre des hauts et des bas des paiements de transferts fédéraux.

Dans le Québec province, privés de ressources par l’étranglement fiscal du Québec, les universités et le monde de l’éducation se tournent, et se tourneront de plus en plus vers le gouvernement canadien dont les initiatives structurantes en éducation, payées avec nos taxes et impôts, augmentent constamment. Aucun champ de compétence provinciale n’échappe au pouvoir de dépenser d’Ottawa. Pendant qu’il est encore temps, nous devons reprendre tous nos outils collectifs, devenir un pays qui assurera un avenir à sa jeune génération, celle de la société du savoir, un pays fondé sur un projet éducatif global, innovateur, productif, démocratique!

Références

- Brouillette, V. et Fortin, N. (2004). La mondialisation néolibérale et l’enseignement supérieur, Document de travail de la CSQ, (http://www.csq.qc.net/sites/1665/documents/d11373.pdf)

- Chevrier, Marc (2008) Les disparités du système québécois de financement des universités, Encyclopédie de la francophonie. (http://bit.ly/xjdKjA)

- Conseil canadien de l’apprentissage (CCA/CCL) (2007). L’enseignement postsecondaire au Canada: Des stratégies pour réussir. (http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/PostSecondaryEducation/Archives2007/index.html)

- Conseil consultatif des sciences et de la technologie (1999). Les investissements publics dans la recherche universitaire : comment les faire fructifier. Rapport du Groupe d’experts sur la commercialisation des résultats de la recherche universitaire.

- Conseil des ministres de l’éducation du Canada (CMEC). (http://www.cmec.ca/298/L-education-au-Canada--une-vue-d-ensemble/index.html)

- Conseil du trésor du Québec (2010). Budget de dépenses 2010-2011, Volume IV. (http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/11-12/Volume_IV_FR.pdf)

- Fondation canadienne pour l’innovation. Projets financés. (http://www.innovation.ca/fr/Investissements/Projetsfinancés)

- Gouvernement du Canada (2002b). Sommet national sur l’innovation et l’apprentissage. Sommaire. La stratégie d’innovation du Canada.

- Gouvernement du Canada (2002a). Le savoir, clé de notre avenir. Le perfectionnement des compétences au Canada. La stratégie d’innovation du Canada.

- Gouvernement du Québec (1979). Pour une politique québécoise de la recherche scientifique, Éditeur officiel du Québec.

- Gouvernement du Québec (2002). Budget provincial de 2002-2003. Orientations budgétaires et financières du gouvernement.

- Gouvernement du Québec (2006). Un Québec innovant et prospère – Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation.

- Gouvernement du Québec (2011). Le point sur les transferts fédéraux — Budget 2011-2012, mars.

- Hodgson, E. D. (1977). Intervention fédérale en éducation. Canadian Education Association.

- Institut de la statistique du Québec. Indicateurs de la dépense intérieure de la R-D (http://www.stat.gouv.qc.ca/savoir/indicateurs/rd/dird/dird_financement.htm)

- Lacroix, F. et Sabourin, P. (2004). Financement des universités, le non-dit. L’action Nationale, octobre.

- Ministère de l’Éducation du Québec (2002). Pour réussir l’internationalisation de l’éducation… Une stratégie mutuellement avantageuse, Québec: Gouvernement du Québec.

- Ministère des finances du Canada (consulté en août 2011). Historique des transferts canadiens en matière de santé et programmes sociaux, http://www.fin.gc.ca/fedprov/his-fra.asp

- Paquette, G. (2010). L’ADN du Canada: un plan pour la centralisation, Le Devoir, 7 mai, (http://www.vigile.net/L-ADN-du-Canada-un-plan-pour-la)

- Statistiques Canada (2010). Dépenses fédérales en recherche et développement, par province et territoire d’exécution et de financement, 1993 à 2007. (http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2010000/chap/science/tbl/tbl04-fra.htm)

- Trudeau, P.E. (1969). Les subventions fédérales-provinciales et le pouvoir de dépenser du Parlement canadien, Gouvernement du Canada. Document de travail sur la constitution, Imprimeur de la Reine, juin.