Ouvrage:L’indépendance, maintenant !/La langue nationale : le français

Contributeur initial Charles Castonguay

Un peu d’histoire

Depuis la conquête de la Nouvelle-France par l’Angleterre, l’épanouissement d’un peuple de langue française en Amérique du Nord se trouve bloqué. La rébellion des patriotes a notamment fourni à la volonté de blocage, ou de domination, l’occasion de s’exprimer carrément. Dans son rapport de 1840 sur les causes de la rébellion, lord Durham recommande d’angliciser de manière graduelle mais ferme les habitants français des colonies britanniques du continent.

Après la répression exemplaire des rébellions de 1870 et 1885 menées dans l’Ouest par le Métis Louis Riel, des mesures assimilatrices ont décimé les minorités françaises trop petites et éparpillées. Mais les plus consistantes, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, ainsi que la majorité de langue française au Québec, ont pu, au prix d’une forte fécondité, maintenir leur croissance.

Cette surfécondité est disparue après la Seconde Guerre mondiale. Les Québécois, en particulier, ont cherché une autre façon d’assurer leur avenir en tant que peuple de langue française.

La prise de conscience du problème fut vive. Dès 1960, l’indépendance du Québec s’imposait à plusieurs comme solution. D’autres ont mis leur confiance dans la Commission Laurendeau-Dunton qui, à l’origine, avait reçu pour mandat en 1963 de trouver une sortie de crise fondée sur un partenariat d’égal à égal entre les deux peuples fondateurs[1], les Canadiens français et Canadiens anglais.

La commission a cependant tôt fait d’abandonner ce discours binational, pour finalement accoucher d’une souris. Adoptée en 1969, la loi fédérale sur les langues officielles canadiennes ne visait plus qu’à réaliser l’égalité de statut du français et de l’anglais comme langues des services du gouvernement fédéral et comme langues de travail des fonctionnaires fédéraux, ainsi qu’à garantir leurs propres écoles aux minorités provinciales de langue française comme à la minorité de langue anglaise au Québec.

Devant une situation foncièrement déséquilibrée où l’anglais domine le français à plate couture, y compris au Québec, ce genre de bilinguisme revenait à une politique d’anglicisation à petit feu. En pareille circonstance, disait-on à l’époque, «mettre les deux langues sur un pied d’égalité revient à mettre les deux pieds sur la même langue».

Insatisfait de la réponse du Canada à ses aspirations, mais hésitant encore à opter pour l’indépendance, le Québec créa donc sa propre commission d’enquête sur la langue, la Commission Gendron. Ses conclusions inspirèrent d’abord la loi 22, adoptée en 1974 et qui fit du français la seule langue officielle du Québec, puis la Charte de la langue française, ou loi 101, adoptée en 1977 et qui voulait faire du français la langue commune de la société québécoise, c’est-à-dire la langue qu’emploient des personnes de langue maternelle différente pour communiquer entre elles dans toutes les aires d’activité publique, notamment au travail, tout en confirmant le droit de la minorité anglophone du Québec à l’éducation et aux services sociaux dans sa langue.

Le Québec a cherché de la sorte à exercer une souveraineté linguistique, généreuse pour sa minorité anglophone, mais sans être souverain. Par sa Cour suprême, puis sa Charte des droits et libertés, le Canada s’emploie depuis à abattre la loi 101 qui, à ses yeux, accorde au français un statut trop exclusif sur le territoire québécois.

Car Ottawa s’oppose radicalement à une politique de bilinguisme territorial comme celles en vigueur en Belgique ou en Suisse, qui accorderait au Québec l’entière liberté d’agir pour garantir son caractère français. Il prône au contraire un bilinguisme fondé sur le libre-échangisme linguistique, sur le libre choix individuel entre le français ou l’anglais partout au Canada.

Qu’importe si elle compromet l’avenir d’un peuple de langue française, cette politique, tout comme celle préconisée par lord Durham, a pour but premier de bétonner l’unité canadienne. Parce qu’un régime de bilinguisme territorial comprenant un Québec essentiellement français équivaut, selon Ottawa, à l’éclatement du Canada et à l’indépendance du Québec (Gouvernement du Canada, 1977, p. 34-41).

Cette doctrine a conduit le Canada à donner à sa Loi sur les langues officielles plus de mordant. Le gouvernement fédéral s’engage ainsi, depuis 1985, «à favoriser l’épanouissement des minorités [provinciales] francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne». En ce qui concerne le Québec, cela signifie favoriser l’épanouissement et appuyer le développement de la minorité anglophone et promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage de l’anglais. De quoi bloquer l’aspiration à faire du français la langue commune de la société québécoise, objectif premier de la loi 101.

La loi de 1985 a beau ajouter que la mise en œuvre de cet engagement renforcé du gouvernement canadien se fera «dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces», l’ingérence d’Ottawa dans la politique linguistique québécoise se poursuit avec acharnement. La Cour suprême vient justement d’invalider la loi 104 qui, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, abolissait l’accès à l’école publique anglaise en passant par les écoles «passerelles». Voilà que le Canada porte maintenant atteinte au cœur même de la loi 101, soit à la règle de l’école française pour tous les enfants des francophones et des nouveaux immigrants.

Après trente années de charcutage de la Charte de la langue française, la loi 101 n’est plus qu’une loque. Faisons le point sur les effets qu’entraîne, sur le terrain, la politique linguistique canadienne, libre-échangiste, antiterritoriale et, en fin de compte, assimilationniste.

Plongée du français au Canada vers l’insignifiance

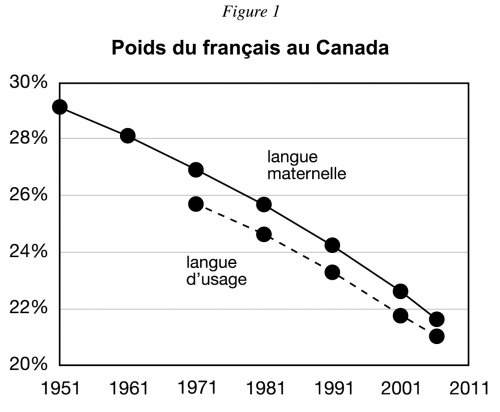

La dualité anglais-français au Canada est définitivement révolue. Si, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la minorité francophone[2] avait réussi à maintenir son poids à environ 30% de la population canadienne, cet équilibre est chose du passé. La chute du poids du français est aujourd’hui vertigineuse (figure 1).

Le poids des francophones plonge de 29% en 1951 à 22% en 2006[3]. Il s’agit d’une perte du quart de son importance en un demi-siècle. La majorité anglophone affiche, au contraire, un poids de 58% en 2006, comparativement à 59% en 1951.

Le poids du français trace d’ailleurs une courbe qui s’infléchit vers le bas. Cela signifie que la baisse s’accélère. Si le poids de la minorité francophone a mis dix ans pour perdre un point de son importance en début de période, entre 1951 et 1961, il n’a fallu que cinq ans pour qu’il perde un point complet en fin de période, entre 2001 et 2006.

La population de langue maternelle française au Canada est en fait rendue au point mort. Entre 2001 et 2006, elle n’a augmenté que de quelque 10 000 personnes. Pour une population totale de quelque sept millions de francophones, aussi bien dire zéro.

La chute en importance du français ne s’explique pas avant tout, comme le prétend Statistique Canada (Lachapelle et Lepage, 2011, p. 23) par la fécondité inadéquate des francophones et l’immigration allophone (de langue maternelle autre que française ou anglaise). Car la fécondité de la majorité anglophone est quasiment aussi faible que celle de la minorité francophone. Et l’immigration allophone devrait abaisser le poids de la majorité de plus de points que celui de la minorité. Or il n’en est rien.

Un autre facteur joue donc massivement. Facteur que les croisés de l’unité canadienne cherchent à taire à tout prix: l’assimilation.

L’assimilation, ciment de l’unité canadienne

Cela se devine dès la figure 1. Tout en suivant la même tendance à la baisse, le poids du français, langue d’usage actuelle à la maison, est constamment inférieur à celui du français, langue maternelle[4]. Cela se devine aussi du fait qu’à 67% en 1971 comme en 2006, le poids de l’anglais, langue d’usage, demeure en permanence bien au-dessus de celui de l’anglais, langue maternelle. Voyons cela de plus près.

C’est la Commission Laurendeau-Dunton qui, frustrée de ne pouvoir aller au fond des choses, avait suggéré d’ajouter au recensement une question sur la langue d’usage actuelle des Canadiens. Le bilan de l’assimilation qui en résulte aurait comblé d’aise le bon lord Durham.

Déjà, en 1971, 54% de la population d’origine ethnique française à l’extérieur du Québec déclarait parler l’anglais comme langue d’usage à la maison. À peine vingt ans plus tard, en 1991, cette proportion atteignait 67%. La grande majorité des personnes d’ascendance française — ou bien leurs parents ou grands-parents — s’étaient anglicisées. Les mesures assimilationnistes adoptées à l’extérieur du Québec à la fin du 19e siècle et au début du 20e, relayées par le refus du Canada, à partir de la fin des années 60, de reconnaître une nation canadienne-française, portaient fruit au point que cela en devenait gênant.

Le gouvernement canadien a par conséquent saboté l’information sur le nombre de Canadiens d’ascendance française et, partant, sur leur degré d’assimilation au fil des générations. Depuis le recensement de 1996, Statistique Canada propose la réponse canadian ou «canadienne» à la question sur l’origine ethnique (voir Castonguay, 1999). Piégés par ce tour de passe-passe, la plupart des Canadiens d’origine française, comme des millions d’autres Canadiens d’ascendances diverses, se déclarent maintenant d’origine canadienne. Si bien que la population d’origine française au Canada ne serait plus, à en croire le recensement de 2006, que de trois millions!

Il ne reste donc que les données sur la langue maternelle et la langue d’usage actuelle à la maison pour nous informer sur la partie de l’assimilation qui est en cours, c’est-à-dire sur le nombre de personnes de langue maternelle française au Canada qui, de leur vivant, se sont anglicisées. Ce qui en ressort demeure néanmoins saisissant.

Le recensement de 1971 nous apprenait qu’à l’extérieur du Québec, près de 40% des francophones s’anglicisaient au cours de leur vie quant à leur langue d’usage au foyer. En 2006, après 35 ans de bilinguisme libre-échangiste, ce pourcentage a atteint 50%. Un seuil qui, selon des observateurs avisés, rendrait le processus irréversible (Vallée et Dufour, 1974).

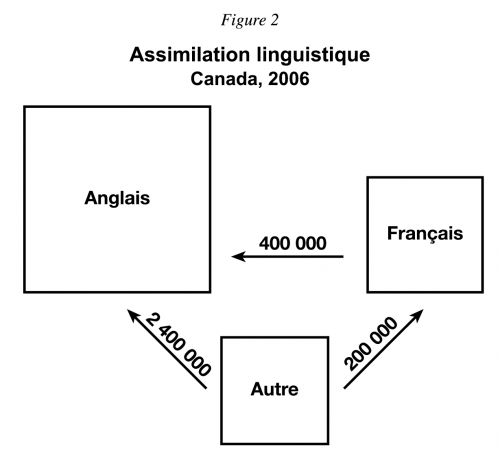

La figure 2 révèle de façon plus globale par quel mécanisme le Canada continue de s’angliciser. Elle résume le mouvement de l’assimilation en cours entre les trois principales composantes linguistiques de la population, représentées par des blocs proportionnés à leur poids selon la langue maternelle au sein de la population canadienne. Les flèches chiffrées indiquent le solde de l’assimilation entre les groupes[5].

Au total, l’assimilation au Canada, effectuée du vivant des répondants, se soldait en 2006 par un gain net de 2,8 millions de locuteurs additionnels de l’anglais comme langue principale à la maison (2,4 millions d’allophones anglicisés, plus 0,4 million de francophones anglicisés). Le français encaissait, au contraire, une perte nette de 0,2 million de locuteurs usuels (200 000 allophones francisés, moins 400 000 francophones anglicisés).

Dans le rapport de force entre l’anglais et le français au Canada, il s’agit d’un déplacement, de leur vivant, de 3 millions de locuteurs (profit global de 2,8 millions pour l’anglais contre un déficit global de 0,2 million pour le français), soit de 10% de la population. Pour l’essentiel, voilà pourquoi la majorité anglophone prospère alors que la population francophone se trouve au point mort, en nombres absolus, et en chute libre quant à son poids.

Car l’assimilation avantage au même degré la population de langue maternelle anglaise que celle de langue d’usage anglaise. Les francophones et allophones anglicisés sont surtout de jeunes adultes qui, naturellement, élèvent leurs enfants en anglais. Ces enfants additionnels de langue maternelle anglaise compensent presque totalement la sous-fécondité anglophone.

Au contraire, comme l’indique la figure 2, la francisation d’allophones n’arrive même pas à compenser l’anglicisation des francophones. L’assimilation creuse par conséquent le déficit entre les générations de langue maternelle française causé par leur sous-fécondité.

L’assimilation constitue de la sorte la voie royale par laquelle l’anglais maintient son importance au Canada sur tous les plans, tandis que, conformément aux vœux de lord Durham, le poids du français, tant comme langue maternelle que comme langue d’usage, sombre vers l’insignifiance.

Sous les incessants coups de boutoir du libre-échange linguistique canadien, un scénario semblable gagne présentement le Québec, et ce, au moyen du même facteur déterminant: la domination de l’anglais sur le français en matière d’assimilation.

Un Québec qui s’anglicise

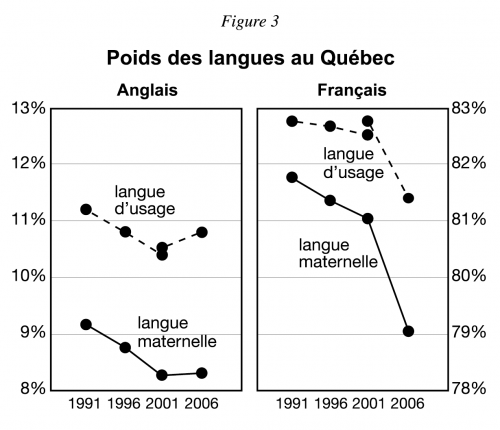

Le 21e siècle s’est ouvert par une plongée record du poids de la majorité d’expression française au Québec, accompagnée d’une consolidation sans précédent du poids de la minorité d’expression anglaise. La figure 3 montre à quel point la chute du poids du français depuis 1991 s’est singulièrement accélérée entre 2001 et 2006: perte de 2 points en cinq ans quant à la langue maternelle et perte de 1,3 point quant à la langue d’usage[6].

En même temps, le poids de l’anglais, langue maternelle, qui déclinait constamment depuis le milieu du XIXe siècle, a cessé de chuter. Quant à la langue d’usage actuelle, le déclin du poids de l’anglais, qui se poursuivait depuis 1971, s’est transformé en une hausse de 0,3 point.

Comment expliquer cette performance inédite de l’anglais au Québec — imprévue en outre par les démographes (Termote, 2008, tableau 11) —, malgré une sous-fécondité record de 1,44 enfant par femme anglophone depuis 2001? Statistique Canada prétend que cela découle en bonne partie de pertes migratoires interprovinciales beaucoup plus faibles que par le passé (Corbeil et Blaser, 2007, p. 22).

Écran de fumée. Il est vrai que le Québec n’a perdu que 8 000 anglophones au profit du reste du Canada durant 2001-2006. Mais aucune perte, aussi faible soit-elle, ne saurait expliquer un gain! Comme ailleurs au Canada, c’est l’assimilation qui détermine, pour l’essentiel, la dynamique actuelle des langues au Québec.

L’assimilation, clé de la déroute du français

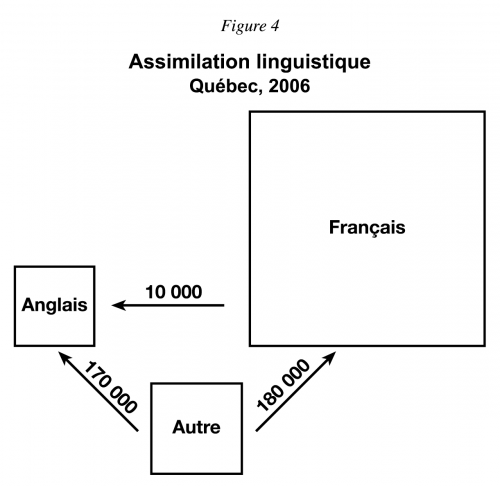

La domination de l’anglais sur le français en matière d’assimilation persiste. La figure 4 présente le mouvement de l’assimilation entre des blocs proportionnés, cette fois, selon l’importance des groupes linguistiques au Québec.

On constate, d’une part, une certaine anglicisation nette de la majorité francophone. D’autre part, le nombre d’allophones francisés est à peine supérieur à celui des anglicisés. Si bien qu’au total, le profit de 180 000 nouveaux locuteurs usuels que l’anglais tire de l’assimilation au Québec (170 000 allophones anglicisés plus 10 000 francophones anglicisés) reste légèrement supérieur à celui de 170 000 qu’en tire le français (180 000 allophones francisés moins 10 000 francophones anglicisés).

Or, pour que l’assimilation ne rompe pas le rapport de force entre le français et l’anglais au Québec, la majorité francophone et la minorité anglophone devraient en tirer un profit proportionnel à leur importance respective. Autrement dit, le ratio entre le nombre de nouveaux locuteurs du français et de l’anglais devrait être non pas d’environ 1 à 1, mais de 10 à 1. La domination de l’anglais sur le français en matière d’assimilation demeure donc massive.

La figure 4 fait d’ailleurs illusion. Des modifications apportées au questionnaire de recensement en 1991 et, de nouveau, en 2001, ont eu pour effet de gonfler le pouvoir d’assimilation du français comme mesuré selon les données de Statistique Canada. Fait plus important encore, plus du tiers des 180 000 allophones francisés que montre la figure 4 ne se sont pas francisés au Québec, mais à l’étranger, avant qu’on ne les sélectionne comme immigrants. Nous y reviendrons.

La Commission Laurendeau-Dunton (1970, p. 128) avait en fait relevé que c’est parmi les natifs du pays qu’on juge le mieux de l’assimilation au Canada. La domination de l’anglais au Québec sur ce plan demeure écrasante: gain net de 90 000 nouvelles recrues pour l’anglais, selon le recensement de 2006, contre seulement 30 000 pour le français. À l’opposé d’un ratio de 10 à 1 en faveur du français.

Même parmi les natifs du Canada âgés de moins de 15 ans, l’anglais comptait, au Québec en 2006, un gain net de 17 000 enfants par voie d’assimilation, contre 13 000 pour le français. Et ce, en dépit des dispositions scolaires de la loi 101.

Comme au Canada dans son ensemble, le pouvoir d’assimilation supérieur de l’anglais au Québec compense à peu près entièrement la sous-fécondité anglophone. Le remplacement des générations francophones reste, au contraire, sensiblement déficitaire.

Plus précisément, depuis maintenant un quart de siècle les Québécoises anglophones et francophones font preuve d’un degré de sous-fécondité en fin de compte identique. Mais grâce à l’apport de l’assimilation, en 2006, les générations successives de langue maternelle anglaise ne connaissaient qu’un déficit de 5%, comparativement à un déficit de 17% entre les générations francophones.

Les faibles pertes migratoires de la population anglo-québécoise au profit du reste du Canada entre 2001 et 2006 ont simplement eu pour effet de révéler au grand jour l’avantage démographique intrinsèque que vaut à l’anglais sa domination en matière d’assimilation. La conjoncture migratoire interprovinciale peut fluctuer, cet avantage de fond demeure.

Les migrants interprovinciaux anglophones qui quittent le Québec ne s’évaporent d’ailleurs pas. Ils continuent à faire partie de la majorité anglophone du Canada tout en affaiblissant, par leur présence dans les autres provinces, le poids du Québec dans l’ensemble canadien.

Montréal, l’enjeu décisif

L’orientation linguistique de Montréal, capitale économique et culturelle du Québec, déterminera le destin du français en Amérique du Nord. La région métropolitaine regroupait, en 2006, près de la moitié de la population du Québec, et l’île de Montréal, le quart.

L’anglicisation s’y déroule en accéléré. Par comparaison avec son recul record de 2 points en cinq ans, encaissé depuis 2001 à l’échelle du Québec, le poids du français, langue maternelle, a dégringolé de 2,8 points dans la région montréalaise et de 3,4 points dans l’île. Les francophones ne comptaient plus, en 2006, que pour 65% de la population de la région métropolitaine et 49% de celle de l’île[7].

Quant à la langue d’usage au foyer, durant 2001-2006, le français a chuté, nous l’avons vu, de 1,3 point au Québec. Mais il a plongé de 1,9 point dans la région métropolitaine de Montréal et de 2,3 points dans l’île.

En même temps, le poids de l’anglais, langue maternelle, demeurait stable dans la région métropolitaine et augmentait de 0,2 point dans l’île. Et en ce qui a trait à la langue d’usage, l’anglais augmentait de 0,4 point dans la région et de 0,5 point dans l’île. Ces augmentations étaient également imprévues par les démographes (voir Termote, 2008, tableau 11).

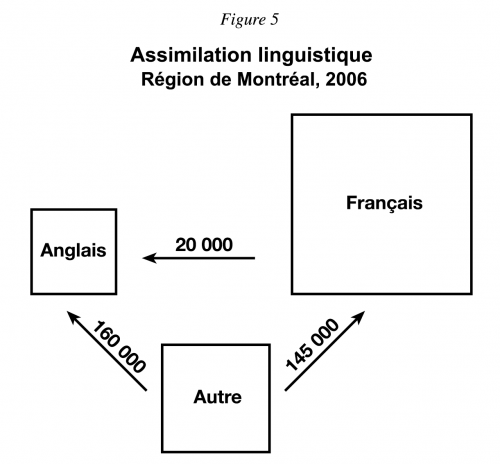

Ce recul accentué du français au bénéfice de l’anglais à Montréal reflète la domination plus marquée de l’anglais en matière d’assimilation dans la région métropolitaine, comparativement à son degré de domination dans l’ensemble du Québec. Cette domination accentuée opère tant du point de vue de l’anglicisation des francophones que de celui de l’assimilation des allophones (figure 5).

Au total, par rapport à l’effectif selon la langue maternelle, l’assimilation dans la région métropolitaine se soldait, en 2006, par un gain net de 180 000 locuteurs additionnels de l’anglais au foyer (20 000 francophones anglicisés plus 160 000 allophones anglicisés) en regard d’un gain de seulement 125 000 pour le français (145 000 allophones francisés moins 20 000 francophones anglicisés)[8].

Ainsi, aujourd’hui encore, l’anglais recrute plus de nouveaux locuteurs par voie d’assimilation que ne le fait le français, alors que, comme le font voir les blocs de la figure 5, la région de Montréal compte plus de cinq francophones pour un anglophone. C’est le monde à l’envers. Bien entendu, parmi la population née au Canada, la domination de l’anglais y est même plus totale: gain de 90 000 par voie d’assimilation dans la région métropolitaine, contre 12 000 seulement pour le français, soit un avantage de plus de 7 à 1 pour l’anglais.

À supériorité plus marquée en matière d’assimilation, avantage plus marqué en ce qui a trait au remplacement des générations selon la langue maternelle. Sur ce dernier plan, dans la région de Montréal, l’anglais affichait, en 2006, un surplus de 1%, contre un déficit de 19% pour le français. Le recrutement de nouveaux locuteurs par voie d’assimilation efface donc entièrement l’effet négatif de la sous-fécondité sur la population anglophone, tandis que le déficit entre les générations francophones à Montréal est un peu plus lourd encore qu’au Québec dans son ensemble.

En ce début du 21e siècle, le poids de l’anglais et du français dans la région métropolitaine n’a fait qu’évoluer à l’avenant.

L’assimilation au Québec de 1971 à 2006

La langue que chacun choisit librement de parler dans l’intimité de son foyer n’est pas seulement porteuse d’avenir. C’est aussi un indicateur privilégié du statut social et économique de cette langue au sein de la société environnante. Il faut par conséquent suivre de près les gains récents du français et de l’anglais dans ce domaine décisif.

Recueillies pour la première fois au recensement de 1971, les données sur l’assimilation réalisée du vivant des répondants ont été diffusées à la fin de 1973. Elles confirmaient que les Italiens de Montréal, proches de la majorité francophone par leur religion, leur langue latine et leur classe sociale et, par conséquent, portés jadis, comme les Portugais, à se franciser, se détournaient résolument du français pour adopter plutôt l’anglais comme langue d’usage à la maison (Castonguay, 1974, figure 2 et 1994, tableau 7.1). Pareilles nouvelles sur la langue d’assimilation courante avaient raffermi la volonté du gouvernement de Robert Bourassa, puis de celui de René Lévesque, de changer radicalement la donne linguistique au Québec.

En matière d’assimilation, l’anglais dominait en effet le français sur presque tous les plans en 1971. En chiffres ronds, le recensement indiquait 75 000 allophones anglicisés contre 30 000 francisés dans l’ensemble du Québec. Principale zone de contact entre le français et l’anglais et première destination de l’immigration, la région de Montréal comptait 65 000 allophones anglicisés pour 20 000 francisés, de même qu’une perte nette de 20 000 francophones au profit de l’anglais par voie d’assimilation (Castonguay, 2003, tableaux 6 et 7).

À première vue, la loi 101 semble avoir réussi à modifier la situation de façon considérable. Le recensement de 2006 montre, pour le Québec, 170 000 allophones anglicisés contre 180 000 francisés, soit une répartition légèrement favorable au français (figure 4). Et dans la région stratégique de Montréal, 160 000 allophones anglicisés pour 145 000 francisés, soit une forte progression de la part du français en regard de 1971 (figure 5).

Cependant, la région montréalaise comptait toujours, en 2006, quelque 20 000 francophones anglicisés. Leur anglicisation s’est effectuée pour l’essentiel au Québec. Nous avons en outre relevé ci-dessus que, comparativement à l’anglais, le gain global par voie d’assimilation réalisé par le français a beaucoup moins augmenté parmi la population née au Canada, au sein de laquelle l’assimilation se déroule non pas à l’étranger, mais en milieu de vie québécois.

C’est qu’en réalité, un autre élément de la politique linguistique québécoise a produit nettement plus d’effet que la loi 101 sur l’assimilation de la population allophone. Depuis l’entente Cullen-Couture de 1978, le Québec sélectionne la majeure partie de ses immigrants en donnant préférence, entre autres, aux candidats qui possèdent une connaissance préalable du français. La composition linguistique de l’immigration allophone au Québec en a été profondément transformée, renforçant du même coup la part du français dans son assimilation. Cette tendance était d’ailleurs déjà bien lancée dès le début des années 70, avant même les lois 22 et 101, avec l’arrivée au Québec de réfugiés originaires d’Haïti, puis du Vietnam, deux ex-colonies françaises[9].

Il est pertinent, dans cette optique, de distinguer entre allophones francotropes et anglotropes. Les francotropes sont ceux de langue maternelle portugaise, espagnole, roumaine, créole, arabe ou indochinoise[10]. Étant de langue latine ou originaires de pays anciennement sous influence française (Cambodge, Maroc, Liban, etc.), ils tendent, au Québec, à se franciser plutôt qu’à s’angliciser. Les anglotropes regroupent les autres composantes de la population allophone qui, sauf exception, s’orientent surtout vers l’anglais.

En 1971, les francotropes comptaient pour environ 10% des immigrants allophones au Québec. En 2006, ils formaient au contraire 43% de la population allophone issue de l’immigration, dont 54% de sa composante immigrée entre 1971 et 2006, et 33% de sa composante née au Canada.

Cette transformation capitale explique la majeure partie de la hausse de la part du français dans l’assimilation des allophones depuis 1971. Si l’on élimine l’effet francotrope, on constate en effet que les lois 22 et 101, et notamment leurs dispositions visant la francisation de la langue de travail, n’ont pas substantiellement modifié la part du français dans l’assimilation des allophones immigrés au Québec à l’âge adulte (Castonguay, 1994, section 7.10; Béland, 2004, p. 26-30). Seules les dispositions portant sur la langue de scolarisation, qui s’appliquent à moins du quart des nouveaux arrivants, soit ceux qui immigrent à l’âge scolaire ou préscolaire, ont haussé de façon significative la part du français tant, d’ailleurs, parmi les anglotropes que les francotropes (Castonguay, 1994, tableau 7.13 et 2010, p. 159).

On sait d’autre part qu’au moins la moitié des cas d’assimilation au français ou à l’anglais recensés parmi les immigrants allophones, francotropes et anglotropes confondus, ont été réalisés à l’étranger, avant d’immigrer au Québec (Castonguay, 2005a, section 3.4). Ce qui permet d’estimer qu’au moins 70000 allophones francisés originaires de l’étranger, selon les données du recensement de 2006, auraient, dans les faits, adopté le français comme langue d’usage à la maison avant de venir au Québec. Et qu’environ 45000 allophones anglicisés originaires de l’étranger auraient fait de même quant à l’anglais.

Lorsqu’on retranche cette portion de l’assimilation, réalisée à l’étranger, du profit total que l’anglais et le français paraissent tirer de l’assimilation au Québec (180 000 et 170 000 nouveaux locuteurs respectivement), on obtient pour 2006 un gain total de quelque 135 000 locuteurs additionnels de l’anglais par voie d’assimilation effectivement réalisée sur le sol québécois, contre un gain de 100 000 pour le français.

Dans la région de Montréal, la même méthode d’estimation conduit pour 2006 à un gain global d’environ 140 000 pour l’anglais par voie d’assimilation réalisée en milieu de vie montréalais[11], contre seulement 70 000 pour le français. Si, donc, l’anglais domine nettement le français en sol québécois, il écrase le français en sol montréalais.

Soulignons que l’anglicisation nette de 20000 francophones dans la région métropolitaine (figure 5), en 2006 comme en 1971, joue doublement ici. Cette anglicisation, qui concerne à peu près exclusivement des personnes nées au Canada, représente 20 000 locuteurs additionnels pour l’anglais en même temps qu’une perte équivalente pour le français, ce qui creuse de 40 000 l’écart à l’avantage de l’anglais.

En comparant la situation actuelle avec celle antérieure aux lois 22 et 101, il faut en outre garder à l’esprit que les changements apportés au questionnaire de recensement en 1991 et 2001 ont artificiellement bonifié la performance du français dans le domaine de l’assimilation au Québec selon les données de 2006, par comparaison avec celles de 1971. Cela est vrai tant pour l’anglicisation des francophones que pour la part du français vis-à-vis de l’anglais dans l’assimilation des allophones (Castonguay, 2005a, sections 2 et 3.2 et annexe A).

Dans l’ensemble, donc, la loi 101 n’a pas foncièrement changé le jeu de l’assimilation sur le terrain. La sélection des immigrants a exercé plus d’effet dans le milieu de vie québécois, en haussant fortement le poids des francotropes dans la population allophone issue de l’immigration, y compris parmi sa composante née au Québec. Et l’explosion récente du nombre absolu d’immigrants, à majorité francotropes, avec la hausse concomitante du nombre de cas d’assimilation réalisée à l’étranger ne font que renforcer l’illusion d’un pouvoir d’assimilation du français supérieur à son statut réel au sein de la société.

Le blocage canadien

Comment mettre de façon définitive le caractère français du Québec à l’abri, notamment de la conjoncture migratoire? Il n’y a pas cinquante-six façons de le faire. Il est nécessaire et suffisant de mettre fin au pouvoir d’assimilation démesuré de l’anglais dans le milieu de vie québécois, en haussant le statut du français assez pour que l’assimilation ne joue plus en sa défaveur. Autrement dit, assez pour que le français tire de l’assimilation réalisée en sol québécois un profit dix fois supérieur à celui de l’anglais.

Comme politique linguistique apte à réaliser un tel objectif, les auteurs de la loi 101 avaient vu juste. Mais le rêve d’un Québec aussi français que l’Ontario est anglais, d’une société québécoise dont le français serait la langue commune, la langue spontanément employée par les Québécois de toute origine pour communiquer entre eux en public, demeure un rêve inaccessible dans le cadre du libre-échangisme linguistique, ingrédient sacré de la politique canadienne.

Impossible, en effet, dans ce cadre, de changer suffisamment les règles du jeu au sein de la société québécoise pour atteindre, comme solde de l’assimilation, le ratio de 10 à 1 en faveur du français. À preuve: le tiers de siècle d’agressions politico-judiciaires de la part du Canada contre la loi 101.

D’aucuns estiment que sans aller au fond des choses, on pourrait contourner ce blocage canadien. Par exemple, en restreignant l’immigration aux seuls francophones ou francotropes. Cependant, le Québec ne contrôle pas la totalité de son immigration. Même s’il en avait l’entière responsabilité, l’immigration francophone demeure une denrée rare. Et pour un Québec qui se veut ouvert sur le monde, il serait malheureux, sinon malsain, de limiter l’immigration allophone aux seuls ressortissants d’ex-colonies françaises ou aux personnes de langue latine.

D’autre part, cela ne réglerait en rien le problème de l’anglicisation persistante des francophones. Et même l’assimilation de l’immigration francotrope ne se répartit pas dans un ratio de 10 à 1 en faveur du français, mais de 4 à 1. Seule sa composante de langue créole satisfait — excède largement, en fait — l’objectif de 10 à 1. L’assimilation des immigrants originaires d’Indochine a presque atteint ce seuil, mais cette source de francotropes s’est à peu près complètement tarie.

D’ailleurs, avec 2 anglicisés pour 1 francisé, l’immigration anglotrope est loin d’être entièrement réfractaire à la francisation. Même que parmi les anglotropes qui arrivent à l’âge scolaire ou préscolaire, la francisation est un peu plus courante que l’anglicisation (Castonguay, 2010, p. 159).

En réussissant à transformer ainsi les enfants anglotropes en francotropes, les dispositions scolaires rigoureuses de la loi 101 indiquent la voie à suivre. Au lieu de limiter l’immigration à certains pays ou profils linguistiques, il convient de franciser aussi fermement le reste de la vie publique au Québec. De sorte que l’immigration allophone de toute origine trouve massivement son profit à se franciser plutôt qu’à s’angliciser. Changer aussi profondément la donne linguistique au sein même de la société québécoise demeure en même temps la seule façon de mettre fin à l’anglicisation des francophones, notamment à Montréal.

Pour des raisons semblables, penser déjouer le blocage canadien en exigeant de tout candidat à l’immigration une maîtrise préalable du français ne serait qu’une autre fausse piste. En particulier, on manquerait ainsi de probité envers l’immigrant qui, une fois rendu au Québec, découvre qu’il lui faut savoir l’anglais pour trouver un emploi. Expérience qui renforce l’éventualité que, dans sa vie privée, il accorde par la suite son allégeance à l’anglais, langue qui lui permet de gagner sa vie.

Revenons donc à l’essentiel. Le Québec pourrait-il se doter, dans le cadre canadien, d’une politique linguistique territoriale suffisamment forte pour garantir son caractère français? La loi 101 représentait une tentative — somme toute mesurée — en ce sens. La réaction canadienne a été sans équivoque. Au fil des agressions soutenues par Ottawa et sanctionnées par sa Cour suprême, il ne reste de cet élan du peuple québécois vers la sécurité linguistique que des lambeaux.

Mais ce refus obstiné d’Ottawa et du Canada anglais pourrait-il se renverser? Pourrait-on voir renaître l’esprit d’ouverture envers le Québec d’un Lester B. Pearson des années 60? Ce n’est plus réaliste. Le Canada a trop changé.

Il se trouve à tel point satisfait de sa façon de gérer sa diversité — entre autres linguistique — qu’il se pose désormais en modèle en la matière pour le reste du monde. Attitude aux antipodes de la sagesse requise pour accepter une remise en question d’une doctrine qui, au bout du compte, s’est avérée assimilatrice.

Le Canada a trop changé. Il a trop changé jusque dans sa population. À chaque recensement, il compte un million d’unilingues anglais de plus qui déclarent savoir parler l’anglais mais ignorer le français. Au rythme d’un million d’unilingues anglais de plus, tous les cinq ans depuis l’époque Pearson, c’est-à-dire depuis le recensement de 1971, cela donnait sept millions de Canadiens unilingues anglais de plus en 2006. L’équivalent de l’ensemble de la population du Québec.

Ajoutés aux 14 millions déjà recensés en 1971, cela fait au total 21 millions d’unilingues anglais dans le Canada d’aujourd’hui. Pardon, 22 millions: un nouveau recensement vient d’avoir lieu en 2011. Trois fois la population du Québec, donc. Avec une telle majorité d’unilingues anglais, on ne peut raisonnablement espérer que le Canada devienne assez sensible à l’aspiration des Québécois à assurer l’avenir du français pour remettre en question son credo linguistique libre-échangiste.

Que les défenseurs de ce credo, de ce sacro-saint principe du libre choix entre l’anglais et le français soient, oui ou non, des exécuteurs conscients de la recommandation de lord Durham, l’effet est le même: une domination de l’anglais en matière d’assimilation, au Québec comme dans le reste du Canada. Domination qui conduit tout droit le français vers l’insignifiance. Nous l’avons vu, la chute du poids des francophones au Canada s’accélère: l’angle de plongée a atteint un point de pourcentage tous les cinq ans. L’avenir qui attend le français dans pareil pays est parfaitement clair.

Cette chute du poids des francophones, de sept points depuis 1951 et d’un point complet entre 2001 et 2006, est d’ailleurs plus rapide encore que celle du poids du Québec dans le Canada, qui a été de cinq points depuis 1951 et d’un demi-point entre 2001 et 2006. Or, tant les gouvernements de Jean Chrétien que ceux de Stephen Harper ont fait la preuve qu’on peut très bien maintenant gouverner le Canada sans le Québec. Dans un Canada où le poids des francophones décline encore plus vite que celui du Québec, il en ira de même pour la langue: l’anglais suffira, au Québec comme ailleurs.

Selon la doctrine développée par le gouvernement fédéral durant les années 60-70, l’impératif de bétonner l’unité canadienne justifie son opposition active au bilinguisme territorial, c’est-à-dire à un Québec résolument français. Depuis, une autre doctrine nuisible est entrée en scène, selon laquelle l’anglais serait la langue exclusive de la mondialisation et du libre-échange économique. En jouant aussi bien à l’avantage des locuteurs de l’anglais — tout particulièrement de ses locuteurs natifs — qu’à l’avantage des entreprises qui fonctionnent dans cette langue, cette deuxième doctrine rend le libre-échange linguistique promu par Ottawa d’autant plus néfaste pour le français.

Comme façon de mettre les deux pieds sur la même langue, lord Durham n’aurait pu imaginer mieux. Dans un tel contexte, en particulier dans un tel Canada bilingue, garantir l’avenir du français en Amérique du Nord, c’est la quadrature du cercle.

Enfin libre

Avec seulement des pouvoirs provinciaux, le Québec n’a pas la capacité de soutenir une politique linguistique qui peut faire contrepoids à un Canada de plus en plus anglais, conjugué au dogme du tout-à-l’anglais qui accompagne à tort la mondialisation. L’indépendance rendrait le Québec enfin libre d’agir efficacement en faveur du français à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières.

Comme moyen d’infléchir la situation à l’intérieur, exiger de tout candidat à la nouvelle citoyenneté québécoise une connaissance appropriée du français irait de soi. C’est une condition sine qua non pour réussir l’intégration à part entière des nouveaux arrivants, y compris ceux en provenance du reste du territoire du Canada actuel, dans une société à forte majorité de langue française.

Dans le même but, l’école française serait obligatoire pour les enfants des immigrants en provenance de l’éventuel nouveau Canada. Cela aurait pour effet de rétablir la clause Québec, élément indispensable de la loi 101 qui fut abattu de façon illégitime, sinon illégale[12] (Laberge, 2011), par le coup de force constitutionnel de 1982.

De façon plus générale, il s’agirait d’instaurer une nouvelle donne linguistique qui remplacerait l’actuel principe de libre circulation partout au Canada de la population canadienne, y compris de sa majorité unilingue anglaise, principe qui a inspiré la Loi sur les langues officielles de 1969 aussi bien que le coup de force de 1982, par celui de la libre circulation de la population du Québec, notamment de sa majorité unilingue française, partout sur son territoire, entre autres pour occuper un emploi bien rémunéré dans sa métropole.

Car pour assurer au français un avenir significatif en Amérique du Nord, il faut réduire la fracture linguistique entre Montréal et le reste du Québec. Il faut ressouder la métropole à la nation.

Cela passe obligatoirement par la réduction de la place démesurée détenue par l’anglais dans le monde du travail à Montréal. Question vitale qui exige de raffermir résolument la politique linguistique interne dans ce domaine primordial, et qui invite aussi à considérer les nouvelles perspectives d’action extérieure qui s’offriraient à un Québec indépendant.

Avec sa lourde majorité unilingue anglaise, on ne saurait s’attendre à ce que le Canada, actuel ou à venir, se démène sur la scène internationale pour revendiquer, face au rouleau compresseur de l’anglais-langue-de-la-mondialisation, le respect des langues des autres nations, dont le français, en ce qui concerne le travail, l’affichage, les raisons sociales ou les marques de commerce. Par contre, deux siècles et demi de résistance réussie à l’assimilation destinent un Québec indépendant à jouer un rôle de tout premier plan dans une revendication de cette nature.

Le Québec agirait alors non seulement dans l’intérêt de sa langue et de sa population, mais aussi dans celui de toutes les langues et de tous les peuples qui se trouvent systématiquement défavorisés par cet aspect gratuit de la mondialisation. Gratuit, parce que les multinationales commencent — enfin — à se rendre compte qu’un employé est plus productif et plus créateur lorsqu’il travaille dans sa langue. Et que la publicité aussi est plus efficace quand elle s’exprime dans la langue du pays (Roy, 2005).

Il serait en fait tout indiqué pour le Québec, témoin exemplaire de la difficulté d’entretenir une identité distincte sur un continent à peu près exclusivement de langue anglaise, d’assumer la direction d’un mouvement visant à apprivoiser la mondialisation sauvage en œuvrant, avec tous les moyens que lui apporterait l’indépendance, pour sauvegarder la diversité linguistique de l’humanité. Enjeu crucial d’une brûlante actualité. Car une langue n’est pas qu’un instrument de communication. Elle permet de penser le monde. Et la diversité des langues permet de penser le monde différemment. En commençant par penser la mondialisation autrement.

Le passé étant garant de l’avenir, tout permet de croire qu’un Québec indépendant et français contribuerait à repenser le monde pour le mieux-être du genre humain.

Références

- Béland, P. (2004). Les langues de travail dans la région de Montréal en 2001. Québec : Conseil supérieur de la langue française. (http://www.cslf.gouv.qc.ca/publications/pubf206/f206.pdf)

- Castonguay, C. (1974). «Dimensions des transferts linguistiques entre groupes anglophone, francophone et autre d’après le recensement canadien de 1971». Annales de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences, 41 (2), p. 125-131. (http://id.erudit.org/iderudit/305775ar)

- Castonguay, C. (1994). L’assimilation linguistique: mesure et évolution 1971-1986. Québec : Conseil de la langue française. (http://www.cslf.gouv.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/publication-html/?tx_iggcpplus_pi4[file]=publications/pubb143/b143ch6.html)

- Castonguay, C. (1999). «Call Me Canadian!». L’Action nationale, 89 (9), p. 35-38. (http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/actionnationale/src/1999/11/08/1999-11-08.pdf)

- Castonguay, C. (2003). «Politiques linguistiques et avenirs des populations de langue anglaise et de langue française au Canada». Dans M. Morris, Les politiques linguistiques canadiennes. Approches comparées, p. 174-234. Paris : L’Harmattan. (http://books.google.ca/books?id=iGMVbek7TY8C&pg=PA174)

- Castonguay, C. (2005a). Les indicateurs généraux de vitalité des langues au Québec: comparabilité et tendances 1971-2001. Montréal : Office québécois de la langue française. (http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/sociolinguistique/castonguay_indicvitlngues20050526.pdf)

- Castonguay, C. (2005b). Incidence du sous-dénombrement et des changements apportés aux questions de recensement sur l’évolution de la composition linguistique de la population du Québec entre 1991 et 2001. Montréal : Office québécois de la langue française. (http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/sociolinguistique/etude3_castonguay_20050926.pdf)

- Castonguay, C. (2010). Le français dégringole! Relancer notre politique linguistique. Montréal : Éditions du Renouveau québécois. (http://lautjournal.info/default.aspx?page=101)

- Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (1970). Rapport, Livre IV, L’apport culturel des autres groupes ethniques. Ottawa : Imprimeur de la Reine.

- Corbeil, J.-P. et Blaser, C. (2007). Le portrait linguistique en évolution, Recensement de 2006. Ottawa : Statistique Canada. (http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-555/index-fra.cfm?CFID=55864&CFTOKEN=26582373)

- Gouvernement du Canada (1977). Un choix national. Exposé du gouvernement du Canada sur une politique linguistique nationale. Les langues officielles du Canada. Ottawa: Approvisionnement et Services Canada.

- Laberge, H. (2011). «L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Illégitime et illégal». L’Action nationale, 101 (2), p. 11-14.

- Lachapelle, R. et Lepage, J. F. (2011). Les langues au Canada. Recensement de 2006. Ottawa : Statistique Canada. (http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/pc-ch/CH3-2-8-2010-fra.pdf)

- Roy, R. (2005). «Les technologies et le français: situation et perspectives au Québec». Dans A. Stefanescu et P. Georgeault, Le français au Québec. Les nouveaux défis, p. 91-143. Québec : Conseil supérieur de la langue française.

- Royal Commission of Inquiry on Bilinguism and Biculturalism (1967). Report, Book I, The Official Languages. Ottawa : Imprimeur de la Reine.

- Termote, M. (2008). Nouvelles perspectives démolinguistiques du Québec et de la région de Montréal 2001-2051. Montréal: Office québécois de la langue française. (http://www.oqlf.gouv.qc.ca/etudes/etude_08.pdf)

- Vallée, F. G., FRSC, et Dufour, A. (1974). «The Bilingual Belt: A Garrotte for the French?». Laurentian University Review, 6, p. 19-44.

Notes

- ↑ Dans la langue de l’ancien diplomate et Prix Nobel de la paix devenu premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, «on the basis of an equal partnership between the two founding races» (Royal Commission of Inquiry on Bilinguism and Biculturalism, 1967, p. 173).

- ↑ Le suffixe «-phone» renvoie toujours dans ce texte à la langue maternelle.

- ↑ Nous avons réparti les déclarations, peu fréquentes, de deux langues maternelles ou d’usage de façon égale entre les langues déclarées, afin d’assurer un suivi robuste des tendances. Lire à ce propos Castonguay, 2005a, p. 39-40. Cette simplification facilite aussi la comparaison des données plus récentes avec celles des recensements de 1951 à 1971. Nous avons en outre intégré aux résultats des recensements de 2001 et 2006 les estimations de la population qui n’a pas été recensée à ces occasions. Pour la méthode d’ajustement, voir Castonguay, 2005b.

- ↑ L’information sur la langue d’usage actuelle à la maison n’a été recueillie qu’à partir du recensement de 1971.

- ↑ La figure 2 montre, par exemple, qu’en 2006, le nombre de francophones anglicisés dépassait de quelque 400 000 le nombre d’anglophones francisés. Certes, il existe au Canada des anglophones qui se francisent, mais nous nous en sommes tenus à l’essentiel, soit au résultat net de l’assimilation entre le français et l’anglais. La figure 2 fait de même pour l’assimilation entre l’anglais ou le français et les autres langues.

- ↑ La figure 3 tient compte aussi bien des résultats des récents recensements que des estimations de la population qui n’a pas été recensée (voir la note 4). En raison du changement de questionnaire effectué en 2001, elle présente deux tracés disjoints pour la langue d’usage. Le premier parcourt la période 1991-2001 selon le questionnaire utilisé en 1991 et 1996 (pour l’ajustement des données de 2001 dans cette optique, voir Castonguay, 2005b, tableau 6). Le second couvre la période 2001-2006 selon le questionnaire introduit en 2001. Le second tracé débute au-dessus du premier à cause de l’assimilation additionnelle des allophones provoquée par le nouveau questionnaire, qui a profité davantage au français qu’à l’anglais comme choix de langue d’usage (Castonguay, 2005a).

- ↑ Toujours en tenant compte des estimations de la population non recensée en 2001 et 2006 (voir la note 3).

- ↑ L’anglicisation nette des francophones à Montréal (20 000) dépasse celle des francophones dans l’ensemble du Québec (10 000) parce qu’il existe, selon les données du recensement de 2006, une francisation nette de 10 000 anglophones dans le Québec à l’extérieur de la région de Montréal. Résultat discutable puisqu’il est soudainement apparu en 1991, après que Statistique Canada eut modifié de façon importante les questions linguistiques du recensement. Lire à ce sujet Castonguay, 2005a, section 2 et annexe A.

- ↑ Castonguay, 1994, sections 7.6 et 7.9.

- ↑ Plusieurs autres définitions de francotrope circulent, qui y ajoutent la population de langue maternelle italienne, pourtant solidement orientée désormais vers l’anglais, ou encore les ressortissants de pays de la Francophonie, concept à configuration variable.

- ↑ Ce gain global de l’anglais à Montréal est légèrement supérieur à celui de l’anglais dans l’ensemble du Québec du fait qu’il existe, du moins selon le questionnaire de recensement tel que modifié en 1991, une francisation nette de quelques milliers d’anglophones québécois à l’extérieur de la région montréalaise (voir la note 8).

- ↑ Le rétablissement de la clause Québec ne se voudrait aucunement revanchard. Il s’agit simplement d’une disposition qui, au vu entre autres du recensement de 1971, semblait essentielle aux artisans de la loi 101 dans le but d’assurer l’avenir du français, et qui, au vu des données de 2006, paraît dans ce même but tout aussi essentielle aujourd’hui.