Ouvrage:L’indépendance, maintenant !/Le territoire du Québec souverain

Source initiale. Cet article reprend la majeure partie d'un texte du constitutionaliste André Binette publié en 2012 dans l'ouvrage L'indépendance maintenant.

Nous en avons retiré les extraits de l'avis des cinq experts que le lecteur intéressé pourra consulter dans la référence Pellet. A et al. à la fin de l'article. Compte tenu de ce serait bien de retirer les deux sections concernant les peuples autochtones pour en faire un article à part entière en en combinant avec une autre page.

Le territoire de la province de Québec

De la nouvelle-France à 1867

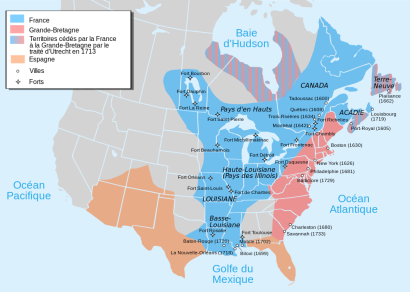

Après la fondation de Québec en 1608, le territoire de la Nouvelle-France a évolué considérablement. À son apogée, au 18e siècle, il englobait les Grand-Lacs et les bassins du St-Laurent et du Mississippi jusqu’en Louisiane et au golfe du Mexique au sud, et jusque dans l’ouest du Canada et des États-Unis actuels. À l’est, il comprenait l’Acadie et une partie des provinces maritimes du Canada.

Au moment de la Conquête, confirmée par le traité de Paris de 1763, ce vaste territoire est entièrement devenu une possession britannique, à l’exception des îles Saint-Pierre et Miquelon qui restèrent à la France et de la Louisiane occidentale, cédée à l'Espagne en conséquence du Traité de Fontainebleau de 1762. Pendant un bref moment historique, de 1763 à la déclaration unilatérale d’indépendance des États-Unis de 1776, la majeure partie de l’Amérique du Nord faisait partie de l’Empire britannique. L’indépendance des États-Unis fut confirmée par un autre traité signé en France, le traité de Versailles de 1783.

Ces transferts de souveraineté ont été réalisés sur des territoires ancestraux occupés depuis des temps immémoriaux par des peuples autochtones, sans que le consentement de ces derniers fût obtenu ou jugé nécessaire. Ces territoires traditionnels ont été graduellement occupés plutôt que conquis. Chacune des puissances européennes ou issues de la colonisation européenne en Amérique du Nord, à l’exception de l’Espagne, a signé des traités afin d’aménager la coexistence avec les Premières Nations, une fois que sa souveraineté a été établie dans ses relations avec les autres États alors reconnus par le droit international. Ces traités avec les Premières Nations n’étaient pas considérés comme faisant partie de l’ordre juridique international, mais relevaient plutôt du droit interne de chaque État concerné.

Après 1763, le gouvernement britannique a procédé à un découpage territorial, créant au moyen de l’Acte constitutionnel de 1791 adopté par le Parlement de Londres, ses colonies du Haut et du Bas-Canada, qui constituent les bases actuelles de l’Ontario et du Québec[1]. D’autres lois britanniques ont modifié quelque peu le territoire de ces colonies.

En 1840, après le soulèvement des Patriotes et un soulèvement parallèle au Haut-Canada pour obtenir le gouvernement responsable, ces colonies furent réunies sous le nom de la province du Canada. Cette situation dura jusqu’en 1867, lorsque la fédération canadienne fut créée avec, au départ, quatre provinces fédérées, le Québec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, auxquelles six autres provinces s’ajoutèrent par la suite. Le Canada n’était pas alors un État souverain, puisqu’il ne l’est devenu formellement qu’en 1931 avec l’adoption d’une autre loi constitutionnelle par le parlement britannique, le Statut de Westminster. Il s’agissait plutôt, entre 1867 et 1931, d’une colonie autonome de l’Empire, désignée sous le vocable de Dominion du Canada. Le Québec et l’Ontario de 1867 correspondaient pour l’essentiel aux territoires du Haut et du Bas-Canada, qui étaient beaucoup plus limités que leur territoire actuel.

Dans la perspective du droit britannique, qui est devenue celle du droit canadien, tout le nord des provinces actuelles du Québec et de l’Ontario, soit la majeure partie de ces provinces, relevait directement de la Couronne britannique avant 1867, et est devenu un territoire fédéral peu de temps après. Il en a été de même des Prairies, qui sont demeurées fédérales jusqu’en 1905, année de la création des provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta. Dans le cas du Québec, selon le droit canadien de l’époque, le territoire provincial de 1867 s’arrêtait grosso modo sur une ligne située un peu au nord du Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi.

Les ajouts territoriaux de 1898 et 1912

La Loi constitutionnelle de 1871 prévoyait une procédure à suivre pour la modification du territoire d’une province. Cette procédure, qui a été reprise à l’article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, exige des lois parallèles du Parlement fédéral et de la ou des provinces concernées, qu’il s’agisse d’ajouter de nouvelles parties du territoire ou d’en retrancher. Cette règle constitutionnelle canadienne se trouve ainsi à garantir l’intégrité du territoire du Québec dans le cadre fédéral que nous connaissons, c’est-à-dire tant que le Québec sera une province canadienne.

En 1898 et en 1912, des lois fédérales et québécoises[2] adoptées conformément à la procédure établie par la Loi constitutionnelle de 1871 ont agrandi considérablement le territoire de la province de Québec, tel que défini par la Loi constitutionnelle de 1867 (art. 6). En 1898, le territoire terrestre fut étendu vers le nord jusqu’à la limite sud de la baie James environ. En 1912, il fut étendu à nouveau pour recouvrir l’ensemble de ce qui s’appelait autrefois le Nouveau-Québec, et que l’on désigne aujourd’hui sous le nom de Nunavik. Ces deux ajouts correspondent à environ 60 % du territoire du Québec, soit 960 000 kilomètres carrés sur 1 500 000 approximativement.

Ces agrandissements correspondent aussi au territoire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, conclue en 1975 sous la pression d’un recours judiciaire intenté par les Cris et les Inuit, les deux principales nations autochtones qui vivaient sur ce territoire. Les lois de 1912 avaient assujetti le transfert de ces territoires ancestraux au règlement des revendications de ces peuples. En 1970, le rapport de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, présidée par le géographe et juriste Henri Dorion, concluait que cette condition n’avait pas été remplie. Une convention complémentaire, la Convention du Nord-Est québécois, a été signée en 1978 avec les Naskapis, une Première Nation de quelques centaines de personnes située dans une réserve près de Schefferville. Les conditions prévues par le transfert de territoire de 1912 ont maintenant été remplies en regard de ces trois Premières Nations.

Les adversaires de l'indépendance du Québec prônant la partition de son territoire soutiennent que le territoire ajouté à la province de Québec après 1867 devrait en être retranché au moment de l’indépendance. En réalité, ce point de vue partitionniste est sans aucun fondement juridique, car, comme nous le verrons plus loin, le droit international garantit la stabilité des frontières des États fédérés qui accèdent à l’indépendance au moyen du principe de l’uti possidetis juris. La date de référence aux yeux du droit international est le jour de l’indépendance, et non le jour où tel ou tel territoire fut rattaché au Québec. La règle de l’uti possidetis garantit l’intégrité du territoire terrestre du Québec à partir de l’indépendance tout comme la Constitution canadienne le garantit avant, et il n’existe aucun intervalle entre l’application de ces deux ordres juridiques. Selon cette approche, il est donc indifférent de savoir si les territoires de 1898 et de 1912 faisaient ou non déjà partie du Québec en 1867.

La délimitation de la frontière du Labrador en 1927

L’imprécision de la frontière du Labrador telle que délimitée par une loi britannique a donné lieu à une controverse durable qui a défavorisé le Québec. Lorsque les lois sont imprécises, il revient souvent aux tribunaux de fixer les frontières. En 1927, cette question fut portée devant le Comité judiciaire du Conseil privé. Rappelons qu’à l’époque, Terre-Neuve ne faisait pas encore partie du Canada et que le Conseil privé était le plus haut tribunal de l’Empire britannique. Ce tribunal était, dans cette affaire, appelé à trancher un différend frontalier entre deux États autonomes de l’Empire, le Canada et Terre-Neuve. Le Québec était représenté par un avocat, au sein de la représentation canadienne, qui n’a pas joué un rôle majeur. La décision du Conseil Privé a été très favorable à Terre-Neuve et lui a attribué une portion du Labrador qui s’étendait beaucoup plus loin à l’intérieur des terres que ce qui était raisonnablement prévu. Dans un ouvrage récent, Henri Dorion et Jean-Paul Lacasse (2011) rappellent que quelques années plus tôt, le gouvernement du Québec, alors dirigé par Alexandre Taschereau, avait rejeté une offre de vente du Labrador par Terre-Neuve, qui éprouvait de lourdes difficultés financières (p. 253). Dans le cas du Labrador, une incertitude demeure relativement à la démarcation précise sur le terrain de la frontière délimitée dans ses grandes lignes par le jugement du Conseil privé. Dorion et Lacasse emploient leur expertise géographique pour souligner avec rigueur que cette démarcation soulève de nombreux problèmes techniques dont les juristes et hommes d’État ne soupçonnent généralement pas l’existence (p. 92-97). Ils ne croient pas sérieusement possible de remettre ce jugement en question, en raison notamment des nombreux actes de reconnaissance de cette limite frontalière et de l’incohérence du gouvernement du Québec (p. 84 et 91).

Cette opinion est sûrement fondée en ce qui concerne le droit canadien, étant donné l’exigence d’obtenir le consentement de la province de Terre-Neuve, qui d’ailleurs est maintenant désignée sous le nom de Terre-Neuve-et-Labrador, pour modifier ce que la Constitution canadienne reconnaît comme étant son territoire. Elle l’est également au regard du droit international, puisque la règle de l’uti possidetis ne garantit le maintien que des territoires déjà possédés par les États fédérés au moment de leur accession à l’indépendance.

L’étendue très limitée du territoire maritime de la province de Québec

La frontière nordique de la province de Québec est une aberration puisqu’elle s’arrête au rivage. Les très nombreuses îles qui se trouvent parfois à quelques mètres et qui sont fréquentées depuis des millénaires par les Cris et les Inuit ne se trouvent pas au Québec, mais au Nunavut. Il en est de même des droits de pêche ou sur les ressources naturelles, ainsi que de la compétence sur la protection de l’environnement. Les peuples autochtones du Québec qui fréquentent ces eaux détiennent des droits ancestraux reconnus par le gouvernement fédéral sur un territoire maritime situé à l’extérieur du Québec. Dans l’éventualité où le réchauffement climatique conduirait le Québec à construire un port dans l’Arctique pour desservir les nombreux navires qui passeront désormais par le pôle Nord pour relier l’Asie à l’Europe ou au nord-est de l’Amérique, ce port serait situé au Nunavut.

Comment a-t-on pu en arriver là? La loi fédérale de 1912 et la loi québécoise correspondante ont retranché les îles et les eaux qui jouxtent cet ajout de territoire terrestre, alors qu’auparavant les îles, les eaux et le Nunavik faisaient partie d’un même district fédéral. Le prétexte donné par Ottawa, qu’il fallait tenir compte des besoins fédéraux en matière de navigation et de défense, n’est guère convaincant. En 2006, les Inuit du Nunavik québécois ont conclu une entente avec le gouvernement fédéral afin de confirmer leurs droits sur ces îles et ces eaux, sans que le gouvernement du Québec ait le moindre commentaire à formuler publiquement, ce que Dorion et Lacasse lui reprochent. Ils y voient une occasion manquée de revendiquer un réaménagement de la délimitation de cette frontière (p. 258).

En ce qui a trait au golfe, la thèse de la propriété fédérale, qui est prédominante, est combattue par le gouvernement du Québec, qui met de l’avant celle de la propriété interprovinciale qu’aucune autre province ne soutient de nos jours. Le professeur Henri Brun avait affirmé dès 1970 devant la Commission Dorion que la thèse des provinces ne tenait pas la route en droit canadien (Brun, 1970). Cette thèse tire sa source d’une entente interprovinciale de 1964 qui partageait le golfe entre les provinces riveraines, dont le Québec. Cette entente ne fut cependant jamais avalisée par le gouvernement fédéral, et encore moins constitutionnalisée. Une décision de la Cour suprême en 1967 au sujet de la Colombie-Britannique ne permet guère de douter que, de manière générale, et y compris au Québec, le territoire provincial s’arrête au rivage[3].

À noter cependant que la Cour d’appel de Terre-Neuve (1983) a attribué une mer territoriale de trois milles marins à cette province pour des motifs historiques[4]. Sans doute pour des raisons politiques, le gouvernement fédéral s’est désisté de l’appel de ce jugement devant la Cour suprême du Canada. Les motifs de la Cour suprême dans une affaire connexe au sujet du plateau continental au large de Terre-Neuve font voir clairement qu’elle n’aurait pas accepté une telle exception pour cette province, si elle avait eu l’occasion de se prononcer[5]. Ces circonstances particulières ont fait en sorte que le territoire maritime de Terre-Neuve est par conséquent plus étendu que celui du Québec et des autres provinces du littoral canadien.

La récente entente Québec-Ottawa sur le bassin pétrolier Old Harry ne fait d’ailleurs que le confirmer, en renvoyant à un tribunal d’arbitrage la délimitation interprovinciale, qui ne servira qu’à des fins purement administratives de répartition des redevances que le gouvernement fédéral devra éventuellement verser à ces provinces pour le développement pétrolier qui pourrait y avoir lieu.

Il est clair qu’en droit canadien, le territoire maritime des provinces s’arrête, en principe, au rivage. Le golfe Saint-Laurent, la baie d’Hudson et le détroit d’Hudson sont des territoires fédéraux. L’entente Old Harry sur l’exploitation pétrolière dans le golfe ne fait que permettre au gouvernement actuel de Québec de sauver momentanément les apparences en masquant, pour un temps, cette réalité juridique canadienne qu’il est désormais le seul à nier. On verra plus loin qu’il en sera tout à fait autrement lorsque le Québec deviendra souverain.

Les droits autochtones et le territoire de la province de Québec.

La province de Québec a reçu ses terres publiques en 1867 sous réserve des droits fonciers autochtones. L’article 109 de la Loi constitutionnelle de 1867 est la disposition qui confère, en principe, aux provinces le droit de propriété sur le territoire, sous réserve des intérêts préexistants. Les tribunaux ont considéré que les droits fonciers autochtones, dont le plus important est le titre indien (ou titre aborigène), constituent de tels intérêts. Ces droits ont été confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et précisés par certaines ententes de nature territoriale telles que la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, qui recouvre la majeure partie du territoire du Québec.

Onze nations autochtones ont été reconnues par l’Assemblée nationale en 1985: les Innus, situés au nord-est du Québec; les Naskapis, près de Schefferville; les Inuit, au Nunavik, qui est le Grand Nord québécois; les Cris de la Baie-James; les Algonquins (qui se considèrent des Anishinabeg en Abitibi et en Outaouais), au centre-nord du Québec; les Mohawks, dans la région de Montréal; les Attikameks, en Mauricie; les Malécites, dans le Bas-du-Fleuve; les Hurons (qui se considèrent des Wendats), à Québec; les Abénaquis, près de Trois-Rivières; et les Micmacs, en Gaspésie. Certains souhaitent la reconnaissance par l’Assemblée nationale d’une douzième nation, les Métis, dont les droits sont explicitement reconnus par la Loi constitutionnelle de 1982 et par les tribunaux dans d’autres provinces, mais dont l’existence au Québec n’a pas encore été définitivement démontrée.

Seuls les Cris, les Inuit et les Naskapis bénéficient des avantages des deux traités modernes au Québec, qui sont la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. Cette situation inéquitable a créé une disparité économique majeure entre les nations autochtones qui sont bénéficiaires de ces conventions et les autres. Les nations bénéficiaires ont reçu des capitaux très importants pour assurer leur développement économique de manière autonome en investissant et en créant des entreprises et de l’emploi. Il en a résulté quelques succès notables, tels qu’Air Inuit et des sociétés cries de développement et de construction. Ces capitaux créent un partenariat économique entre Premières Nations et Québécois et constituent une forme de reconnaissance des droits de ces Premières Nations sur leurs territoires traditionnels.

Cependant, les droits de trois autres nations qui fréquentaient traditionnellement le territoire de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les Innus (autrefois appelés les Montagnais), les Attikameks, qui vivent en Haute-Mauricie, et les Algonquins Anishinabeg ne sont pas reconnus par cette Convention. Ils ont même été éteints en regard du droit canadien par la loi fédérale de mise en œuvre de la Convention, ce qui a causé à ces nations un préjudice considérable qui continue de s’amplifier. C’est un fait unique dans l’histoire canadienne. Des droits de nations non-signataires d’un traité ont été éteints par une loi fédérale sans aucune forme de compensation. Un tel geste aurait sans doute été juridiquement impossible après l’adoption de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Plusieurs hypothèses ont été mises de l’avant pour expliquer le fait que ces nations ont été écartées de l’accès aux avantages de la Convention, notamment l’urgence, à l’époque, de faciliter le financement des barrages de la Baie-James par Hydro-Québec. Les Premières Nations exclues comptent, dans de nombreux cas, certaines des communautés les plus pauvres du Québec, vivant dans des conditions de sous-développement dramatique. À cette disparité économique s’ajoute une disparité linguistique, car les nations autochtones bénéficiaires, en plus de parler leur propre langue, sont surtout anglophones, alors que leurs voisins non bénéficiaires sont très majoritairement francophones, comme dans le cas des Innus et des Attikameks. Le partenariat économique dont jouissent les bénéficiaires de la Convention devrait être étendu à ces autres nations qui sont géographiquement et culturellement plus proches des Québécois et de leur évolution.

En 1994, le gouvernement de Jacques Parizeau, bénéficiant des travaux du négociateur Guy Coulombe nommé quelques années plus tôt par le gouvernement de Robert Bourassa, avait formulé une proposition globale aux Attikameks et aux Innus qui allait dans ce sens. Cette proposition fut apparemment bien reçue dans un premier temps, mais dans le contexte référendaire du temps n’a pas pu aboutir. Le gouvernement fédéral, principal interlocuteur des nations autochtones en vertu de la Constitution canadienne, n’avait sans doute aucun intérêt à ce que ces questions soient réglées dans ce contexte.

Les Premières Nations revendiquent aussi des droits sur leurs territoires traditionnels dans plusieurs autres régions du Québec, dont la Côte-Nord, la Mauricie, l’Abitibi et la Gaspésie. Dans l’ensemble, les Premières Nations concernées n’ont toutefois pas réussi jusqu’ici à faire reconnaître ces droits, que ce soit par la voie des tribunaux, ce qui exige des ressources financières considérables qui ne sont généralement pas à la portée des Premières Nations, ou par la conclusion d’un traité, ce qui les prive des avantages économiques considérables consentis aux Cris et aux Inuit par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Ni le gouvernement du Québec ni le gouvernement du Canada actuels ne semblent disposés à accorder une priorité élevée au règlement de ces revendications, comme le démontrent la trentaine d’années écoulées en vain et à grands frais dans la négociation dite de l’«Approche commune» avec les Innus. Celle-ci a tout de même donné lieu à la négociation d’une entente de principe en 2004 entre les gouvernements du Québec et du Canada et quatre des neuf communautés innues; cette entente de principe contient des éléments innovateurs qui pourraient se retrouver dans un futur traité, mais elle n’a pas eu, jusqu’ici, les suites escomptées.

La garantie constitutionnelle du territoire actuel de la province de Québec

Comme nous l’avons vu, la Constitution canadienne interdit de modifier le territoire de la province de Québec sans son consentement et celui du Parlement fédéral et de toute autre province concernée. Cette garantie est à la fois un avantage et un inconvénient. Elle a l’avantage de viser non seulement le territoire de la province tel qu’il était en 1867, mais aussi les acquis subséquents. Elle soustrait toutefois le territoire du Labrador aux revendications du Québec, et empêche ce dernier de remédier à son absence de territoire maritime tant qu’il fera partie de la fédération canadienne.

Le territoire du Québec souverain

La garantie des frontières terrestres internationales du Québec souverain

Une étude commandée en 1992 par la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté (ci-après dénommée la «Commission sur la souveraineté»), une commission parlementaire spéciale de l’Assemblée nationale créée à la suite de la Commission Bélanger-Campeau, avait établi que dans l’éventualité de la souveraineté du Québec, le droit international garantissait que le nouvel État souverain conserverait tout le territoire terrestre de la province de Québec (Frank et autres, 1992). Cet avis (ci-après dénommé «l’Avis des cinq experts») est conforme à la règle de l’uti possidetis et à une pratique internationale bien établie dans le cas des anciennes colonies et des États fédérés qui accèdent à l’indépendance. Les États fédérés qui faisaient partie de l’URSS, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie ont tous conservé leurs frontières internes à titre de frontières internationales. Dans le dernier cas, la Serbie a voulu remettre cette règle en question par la force, mais la communauté internationale est vigoureusement intervenue pour la protéger.

L’étude de 1992 avait été réalisée par cinq experts, dont le professeur français Alain Pellet, qui était alors le président de la Commission du droit international de l’ONU, et la professeure britannique Rosalyn Higgins, une future présidente de la Cour internationale de justice. Les trois autres experts, des juristes britannique, américain et allemand, faisaient également autorité. Aucune autre étude internationale d’un poids comparable n’a jamais été réalisée au sujet du territoire du Québec.

Les questions posées par la Commission étaient les suivantes[6]:

1. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, les frontières du Québec souverain seraient-elles les frontières actuelles, qui comprendraient les territoires attribués au Québec par les lois fédérales de 1898 et de 1912, ou celles de la province de Québec au moment de la formation de la fédération canadienne en 1867?

2. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, le droit international ferait-il prévaloir le principe de l’intégrité territoriale (ou uti possidetis) sur les revendications visant à démembrer le territoire du Québec, plus particulièrement:

- les revendications des autochtones du Québec qui invoquent le droit à l’autodétermination des peuples au sens du droit international;

- les revendications de la minorité anglophone, notamment en ce qui concerne les régions du Québec où cette minorité est concentrée;

- les revendications des personnes résidant dans certaines régions frontalières du Québec, quelle que soit l’origine ethnique de ces personnes?(par 1.01)

D’entrée de jeu, les auteurs précisent que les différends territoriaux internes, notamment ceux qui concernent le golfe Saint-Laurent et le Labrador, deviendraient des différends internationaux advenant l’indépendance. Les cinq experts concluent à l’unanimité que le Québec souverain conserverait la totalité du territoire terrestre de la province de Québec: " Il apparaît donc qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à tenir en échec le principe bien établi du droit international selon lequel, une fois l’indépendance du Québec acquise, le nouvel État aurait droit à voir l’intégrité de son territoire respectée dans le cadre de ses limites actuelles. [...] Au demeurant, dans le cas du Canada et du Québec, l’intégrité territoriale de celui-ci est garantie, avant l’indépendance, par les règles constitutionnelles de celui-là et le serait, après l’accession éventuelle du Québec à la souveraineté, par les principes bien établis et impératifs du droit international général. Il n’y a pas place pour une situation intermédiaire dans laquelle s’appliqueraient des règles différentes. Lorsque la sécession se produit dans le cadre d’une circonscription territoriale bien définie, les anciennes limites de celle-ci constituent les frontières du nouvel État (principe de l’uti possidetis juris). La pratique internationale récente ne laisse aucun doute sur ce point lorsque l’État prédécesseur est une fédération. Si celle-ci se produit, le Québec héritera de l’intégrité du territoire qui est aujourd’hui le sien et de toutes les compétences relatives à celui-ci qui sont actuellement exercées par les autorités fédérales, notamment et y compris sur les réserves indiennes (par 4.01. Nous soulignons).}}

Les cinq experts concluent que la thèse partitionniste qui s’appuie sur les modifications antérieures du territoire du Québec pour le limiter à celui de 1867 est sans fondement: "Il s’est fréquemment produit, dans le contexte colonial, qu’une puissance administrante modifie les limites administratives entre ses diverses possessions; nul n’a cependant jamais prétendu que celles-ci devaient accéder à l’indépendance dans le cadre des limites antérieures. La date critique est celle de l’accession à la souveraineté…" (par. 2.31)}}

Le droit international garantit les frontières terrestres des États fédérés qui accèdent à l’indépendance. N’en déplaise à Pierre Elliott Trudeau, le Canada est divisible, mais le Québec ne l’est pas. L’avantage de la règle de l’uti possidetis est qu’elle permettrait au Québec souverain de conserver le territoire terrestre possédé par la province de Québec au moment du passage à la souveraineté. Elle ne permettrait toutefois pas de revendiquer ce que la province ne possède pas au moment de la souveraineté, à savoir le Labrador.

L’accroissement considérable du territoire maritime du Québec souverain

Le principe juridique de l’uti possidetis ne s’applique toutefois pas au droit de la mer, ni à la succession d’États en matière de territoire maritime, qui procèdent d’une logique différente, celle des droits inhérents d’un État souverain. Un État fédéré qui accède à l’indépendance bénéficie, de plus, et séparément, des droits inhérents de tout État souverain en ce qui a trait à son territoire maritime, quelle qu’ait été l’étendue de ce dernier dans le cadre de la Constitution de l’État prédécesseur.

Les cinq experts ont affirmé que le Québec souverain aurait un droit inhérent à un territoire maritime beaucoup plus important que celui de la province de Québec. Le statu quo que représenterait le maintien d’une frontière internationale située sur le rivage serait absurde, et ne peut être envisagé. Voici ce qu’on peut lire dans l’Avis des cinq experts sur ce point: "On doit en effet considérer qu’en théorie, tous les États côtiers ont un droit inhérent à des mers territoriales, des zones contiguës et des plateaux continentaux ainsi qu’à une zone économique exclusive. Conformément à l’adage traditionnel, souvent repris, la terre domine la mer. C’est donc la souveraineté que l’État exerce sur son territoire terrestre qui conditionne le titre que cet État détient sur les espaces maritimes. Il n’est donc nullement évident que, quand bien même les eaux immédiatement adjacentes aux côtes du Québec seraient aujourd’hui considérées comme des eaux intérieures canadiennes, les principes applicables à la succession d’États tiendraient en échec les règles universellement acceptées en matière d’attribution des espaces marins. Il nous semble au contraire que, comme tout État, le Québec, dans l’hypothèse de son accession à la souveraineté, pourrait revendiquer l’application de ces règles et faire valoir son droit inhérent à la souveraineté territoriale ou à des droits souverains sur les mers adjacentes à ses côtes."

Une étude sur le territoire maritime du Québec souverain a été réalisée par le professeur américain Jonathan Charney, une sommité en droit international de la mer, pour le compte de la Commission sur la souveraineté (Charney, 1992a) Il conclut également que le territoire maritime du Québec souverain serait considérablement plus étendu que celui de la province de Québec. Le Québec souverain aurait normalement droit, comme tout autre État, à une mer territoriale de 12 milles marins et à une zone économique exclusive de 188 milles additionnels, pour un total de 200 milles dans le golfe Saint-Laurent, la baie James, la baie d’Hudson et le détroit d’Hudson au nord du Nunavik. Des négociations avec le Canada seraient nécessaires afin de délimiter avec précision les territoires maritimes des deux États souverains qui se partageraient ces eaux.

Le professeur Charney estimait que le Canada avait de meilleures chances d’établir que la baie d’Hudson est une mer intérieure parce qu’il s’agirait d’une baie historique et que son embouchure est plus étroite. Ce n’était pas encore toutefois définitivement établi à ses yeux. Si cela s’avérait, la question se poserait alors de savoir si cette mer intérieure pourrait être attribuée conjointement au Québec souverain et au Canada, ou si elle devrait être séparée entre les deux États. On peut trouver un extrait de la conclusion de son étude pour la Commission sur la souveraineté dans le texte original d'André Binette.

Même si des négociations seraient nécessaire entre le Québec indépendant et le Canada pour délimiter la frontière maritime entre les deux pays, il va sans dire que sur le plan maritime, la souveraineté du Québec serait nettement plus avantageuse que le statut de province à l’intérieur de la fédération canadienne.

Le droit international de la mer attribue d’emblée une mer territoriale et une zone économique exclusive à tout État côtier (de même qu’un plateau continental là où la géographie sous-marine s’y prête) en présumant qu’il s’agit d’un attribut de la souveraineté. Il reste toutefois à en négocier les modalités pour chaque cas particulier tel que celui du Québec. Le principe de l’équidistance, fréquemment utilisé dans de telles circonstances, serait applicable, mais différentes hypothèses de délimitation des frontières maritimes peuvent être invoquées lors de telles négociations en se fondant sur les précédents internationaux. Elles peuvent concerner par exemple l’étendue du territoire maritime québécois autour des Îles-de-la-Madeleine ou d’autres particularités géographiques du golfe Saint-Laurent, de la baie d’Hudson ou du détroit d’Hudson. Si le Canada devait refuser de négocier la délimitation des espaces maritimes ou que ces négociations étaient infructueuses, il serait possible pour le Québec souverain de s’adresser à la Cour internationale de justice ou à toute autre instance internationale appropriée.

La succession aux propriétés et aux traités fédéraux relatifs au Québec

Le Québec souverain deviendrait automatiquement partie aux traités internationaux relatifs à ses frontières terrestres signés dans le passé par le Royaume-Uni et le Canada. L’article 11 de la Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités de 1978 atteste que: "Une succession d’États ne porte pas atteinte en tant que tel: a) à une frontière établie par un traité ; b) aux obligations et droits établis par un traité et se rapportant au régime d’une frontière."

Cette disposition a pour effet de garantir la stabilité de la frontière internationale existante avec les États-Unis: " La conséquence qui en résulterait en cas d’accession du Québec à la souveraineté est que ni lui ni les États-Unis ne pourraient remettre en cause la délimitation de la frontière résultant des accords conclus entre le Canada (ou, en son nom, par la Grande-Bretagne) et les États-Unis, notamment le traité d’Ashburton-Webster de 1842 et le traité canado-américain de 1908 relatif à la démarcation de la frontière internationale" (Avis des cinq experts, par. 2.22.).

Le Québec souverain obtiendrait d’office la propriété des parcs, bases militaires, ports et aéroports fédéraux, et ce, sans compensation puisqu’il renoncerait en contrepartie à la part des propriétés fédérales situées à l’extérieur du Québec que ses contribuables ont financée.

Il recevrait de plus l’entière juridiction sur les parties du territoire québécois actuellement soumises à une compétence fédérale spécifique, comme les réserves indiennes et les bases militaires: "D’une façon générale, conformément au principe rappelé par l’article 15, paragraphe 1.a, de la Convention de Vienne du 8 avril 1983, les biens d’État immeubles de l’État prédécesseur situés dans le territoire auquel se rapporte la succession d’États passent à l’État successeur."

Il en va a fortiori ainsi de portions de territoire sur lesquelles sans avoir de droit de propriété à proprement parler, les autorités fédérales ont une juridiction exclusive. Le principe même de souveraineté implique l’exclusivité et la plénitude des compétences du nouvel État sur l’ensemble de son territoire. L’accession à l’indépendance entraînerait, ipso facto, et sans qu’il soit besoin d’une convention spéciale, le transfert des compétences, notamment législatives, réservées au Parlement ou au gouvernement fédéraux par la Constitution canadienne, aux autorités québécoises. Ceci vaut notamment pour les réserves indiennes qui font, même dans la situation actuelle, partie intégrante du territoire du Québec. Il en irait de même pour les bases et les camps militaires, pour les mêmes raisons (Avis des cinq experts, par. 2.22.).

Le Québec devrait assumer une part de la dette canadienne, dont la proportion exacte serait à négocier, car elle pourrait tenir compte de nombreux facteurs (part de la population canadienne, part des impôts payés, etc.). Ces principes sont bien établis par le droit international et ont été mis en œuvre à de nombreuses reprises, par exemple, lors de l’accession à l’indépendance de plusieurs colonies des empires britannique et français, telles que l’Inde et le Pakistan ou encore en Afrique. La négociation sur la dette est entièrement distincte du transfert automatique et inconditionnel de la propriété des biens fédéraux situés au Québec, car la dette canadienne n’a pas toujours été acquise, tant s’en faut, relativement au développement du territoire.

La non-pertinence du droit constitutionnel canadien

Le droit constitutionnel canadien cesse de s’appliquer au Québec au moment où la province de Québec devient un État indépendant. Il en est de même des lois fédérales. Des ententes de nature territoriale avec le Canada peuvent être conclues avant ou après ce moment. Le Québec peut légalement devenir indépendant avec tout son territoire au regard du droit international, avec ou sans l’accord du Canada, par exemple au moyen d’une déclaration unilatérale d’indépendance. C’est ce qu’a fait clairement voir l’Avis sur le Kosovo, un jugement de la Cour internationale de justice du 22 juillet 2010, qui a établi la légalité en droit international des déclarations unilatérales d’indépendance non conformes au système juridique de l’État prédécesseur. Le Renvoi relatif à la sécession du Québec (1998), un jugement de la Cour suprême du Canada rendu en 1998, avait également admis cette possibilité.

L’obtention de l’indépendance au moyen d’une déclaration unilatérale d’indépendance ne remet en question ni le principe de l’uti possidetis, ni les droits inhérents du nouvel État sur son territoire maritime tel qu’établi par le droit international.

Les droits fonciers des Premières Nations dans le Québec souverain

Certains droits fonciers des Premières Nations dans le Québec souverain pourront être garantis par le droit international ou une entente particulière avec le Canada. Le Québec souverain pourra exiger la renégociation de traités avec les Premières Nations auxquels il aura adhéré à titre de province (p. ex. la Convention de la Baie James) ou auxquels il n’a pas adhéré, mais qui sont relatifs à des eaux ou à des îles qui feront désormais partie de son territoire (p. ex. le traité Canada-Nunavut sur les îles et les eaux au large du Nunavik). Le Canada ne sera plus partie à de telles ententes, et le Québec lui succédera.

Il pourrait être dans l’intérêt du Québec de s’engager à rouvrir la Convention de la Baie James (elle a déjà été modifiée une quinzaine de fois depuis sa signature), particulièrement dans le cas des Premières Nations qui ont été exclues des avantages de la Convention même si elles fréquentaient ce territoire depuis des millénaires (les Algonquins, les Attikameks et les Innus). Ces Premières Nations sont toutes ou en grande partie francophones et pourraient jouer un rôle plus important et positif au moment de l’indépendance du Québec si leurs griefs légitimes étaient satisfaits.

Pourquoi, par exemple, le Québec ne mettrait-il pas fin aux coupes forestières intensives dans le parc de La Vérendrye et ne confierait-il pas la gestion ou la cogestion du parc aux Algonquins? Pourquoi ne dédommagerait-il pas les Innus pour le développement du réseau hydroélectrique Manicouagan-Outardes dans la même mesure qu’il l’a fait pour les Cris à la Baie-James? Pourquoi ne faciliterait-il pas le retour des Malécites dans une réserve près de Cacouna pour remplacer celle dont ils ont été spoliés il y plus d’un siècle? De telles interventions éclairées seraient nettement dans l’intérêt bien compris du Québec.

Outre le fait qu’ainsi de graves injustices pourront être remédiées, ce serait une bonne manière d’éviter que le Canada ou d’autres États tirent prétexte de la question autochtone pour refuser la reconnaissance du Québec ou pour faire pression sur lui. Les Premières Nations, comme en 1995, pourraient lors d’un prochain référendum acquérir momentanément une plus grande visibilité internationale et chercher plus activement à améliorer leur situation, ce qui est légitime. Dans le cas des Cris et des Inuit, s’ils sont à nouveau tentés par le partitionnisme comme en 1995, le Québec pourra rappeler avec plus de force et avec justesse que les avantages consentis par la Convention de la Baie- James et ses nombreuses conventions complémentaires, dont la Paix des Braves de 2001 et des ententes comparables pour les Inuit et les Naskapis, trouvent peu d’équivalents sur la planète.

Il faudra toutefois éviter toute ambiguïté au sujet de la souveraineté dont les Premières Nations se réclament à l’occasion. Il ne peut s’agir que d’un droit à l’autonomie originaire, tel que le connaissent le droit international et le droit américain. Un tel droit signifie que l’autonomie est inhérente et ne dérive ni des lois fédérales ou québécoises, ni de la Constitution. Il ne confère pas un droit à la partition du Québec, ni un droit de veto à l’encontre de l’accession du Québec à la souveraineté au même titre que tout autre État. Cela est particulièrement vrai des territoires de la Convention de la Baie-James de 1975 et de la Convention du Nord-Est québécois de 1978: " Ces deux Conventions ont opéré le transfert au Québec des droits traditionnels des peuples autochtones en échange de droits nouveaux et sont à l’origine d’un nouveau partage de compétences entre les autorités fédérales et provinciales; l’accession du Québec à la souveraineté aurait pour effet de concentrer entre les mains du gouvernement québécois l’ensemble de ces compétences exactement comme cela se produirait pour toutes les compétences aujourd’hui partagées entre les instances fédérales et provinciales. Telle est la portée fondamentale de l’accession à l’indépendance et les Cris, les Inuit ou les Naskapis ne seraient pas davantage fondés à s’y opposer que n’importe quel propriétaire d’un bien quelconque qui, du fait de l’indépendance, perdrait, par exemple, la possibilité de saisir les juridictions fédérales dans tous les cas où cela est aujourd’hui possible (Avis des cinq experts, par. 2.34).}}

L’Avis des cinq experts précise que les peuples autochtones détiennent en vertu du droit international des droits étendus sur leurs terres et territoires ancestraux, mais que ces droits ne constituent pas des droits de souveraineté (par. 3.31). L’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2007 n’a pas remis en question cet énoncé. Cette Déclaration contient de nouvelles normes qui reconnaissent des droits très étendus aux peuples autochtones sur leurs territoires ancestraux. Cependant, sa disposition finale, l’article 46 (par. 1) précise que la Déclaration ne peut servir à remettre en question l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain.

Même si le consentement des Premières Nations à l’indépendance du Québec n’est pas requis par le droit international, qui s’en remet à l’effectivité du nouvel État pour fonder sa légalité, ce consentement est hautement souhaitable du point de vue moral et politique. Ce consentement, du moins celui de la majorité des Premières Nations officiellement reconnues par l’Assemblée nationale, est possible à obtenir si des négociations particulières et approfondies sont engagées. Il faut se donner pour objectif de réaliser la souveraineté du Québec en alliance avec les Premières Nations. Un tel objectif est ambitieux mais réalisable.

Une Entente de Nation à Nation pourrait être conclue afin d’exprimer le consentement des Premières Nations à l’indépendance du Québec. Cette Entente pourrait comprendre les éléments suivants: – l’inscription des droits fondamentaux des nations autochtones dans la Constitution du Québec et la reconnaissance du droit international applicable; – la création d’un tribunal spécialisé pour résoudre les différends entre les nations autochtones, le Québec et les tiers relativement à ces droits constitutionnels; – la recomposition de l’Assemblée nationale ou d’une chambre haute du Parlement québécois, appelée Chambre des Régions, afin d’y réserver des places aux représentants des nations autochtones.

Un dialogue constant et approfondi doit être entrepris dans les meilleurs délais, car une entente de cette importance doit être longuement préparée. Elle signalera un nouveau départ dans les relations entre la nation québécoise et les Premières Nations, fondée sur l’amitié et le respect mutuel. Cette entente constituera une alliance historique et économique et devra notamment donner suite à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007, et ratifiée récemment par le Canada. Cette alliance sera un élément fondamental de l’identité et du développement du Québec indépendant. Elle représentera l’engagement irréversible du Québec de voir désormais les nations autochtones comme des partenaires essentiels et permanents.

Références

- Binette André (2012). " Le territoire fu Québec souverain", pages 107-134, dans Paquette G., Binette, A et Pallacio-Quentin, E. (Dir.), L'indépendance maintenant. Michel Brulé Editeur.

- Brun, H. (1970). Le territoire du Québec et le golfe. Étude effectuée pour le compte de la Commission d’étude sur l’intégrité du territoire du Québec, Rapport de la Commission, vol. 7.3.3, Québec.

- Brun, H. (1992). « Le territoire du Québec à la jonction de l’histoire et du droit constitutionnel », Les Cahiers de droit, 33 (3) 927-943.

- Canada (2006). Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik. Ottawa : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

- Charney, J. (1992a). «The Maritime Boundaries of Quebec». Dans Commission d’étude sur les questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté. Exposés et études, volume 1. Les attributs d’un Québec souverain, p. 493-577. Québec : Assemblée nationale.

- Charney, J. (1992b). « Maritime Jurisdiction and the Secession of States: the Case of Quebec », Vanderbilt Journal of Transnational Law, 25 (3) 343-428.

- Cour suprême du Canada, (1967). Offshore Mineral Rights of British Columbia, R.C.S. 792.

- Cour suprême du Canada, (1998). Renvoi relatif à la sécession du Québec, 2 R.C.S 217.

- Dorion, H. et Lacasse, J.-P., (2011). Le Québec: territoire incertain. Québec : Septentrion.

- Franck T., Higgins, R., Pellet, A. Shaw, M. et Tomuschat, C. (1992). «L’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souveraineté». Dans Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté, Exposés et études, vol. 1, Les attributs d’un Québec souverain, p. 377-461. Québec : Assemblée nationale.

- Morin, J.-Y. et Woehrling, J. (1992). Les Constitutions du Canada et du Québec. Montréal : Les Éditions Thémis.

- Newfoundland Court of Appeal (1983). Mineral and Other Natural Resources of the Continental Shelf, 145 D.L.R. (3d) 9.

- Organisation des Nations Unies (1969). «Convention de Vienne sur le droit des traités», Recueil des Traités, 1155, 331.

- Organisation des Nations Unies (2007). Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. New York : Assemblée générale des Nations Unies.

- Parlement de Londres (1791). Acte constitutionnel, 31 Geo. III. c. 31 [R.-U.].

- Pellet A. et al. (2018). Le territoire d'une Québec indépendant - L'avis de cinq experts internationaux, préface d'André Binette. Editions du Renouveau québécois.

Notes

- ↑ Acte constitutionnel, 31 Geo. III. c. 31 [R.-U. 1791].

- ↑ Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, S.C. 1898, c.3, et S.Q. 1898, c. 6; Loi concernant l’agrandissement du territoire de la province de Québec par l’annexion de l’Ungava, S.C. 1912, c. 45, et S.Q. 1912, c. 7.

- ↑ Reference Re: Ownership of Off Shore Mineral Rights (British Columbia), (1967) R.C.S. 792 (Cour suprême du Canada).

- ↑ Reference Re: Mineral and Other Natural Resources of the Continental Shelf, (1983) 145 D.L.R. (3d) 9 (Nfld. C.A.). Dans ce jugement, le plus haut tribunal de la province a décidé que Terre-Neuve avait droit à une mer territoriale parce qu’elle avait été un État souverain avant de faire partie du Canada. Le jugement s’appuie sur le Statut de Westminster de 1931 qui avait reconnu la souveraineté canadienne et celle de certaines autres colonies britanniques. Dans le cas de Terre-Neuve, le Statut lui avait cependant accordé la faculté de devenir souveraine au moyen d’une loi adoptée par la législature de la colonie. Cette loi ne fut jamais adoptée.

- ↑ Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve(1984) 1 R.C.S. 86 (Cour suprême du Canada). Dans cette affaire, qui ne portait pas sur la mer territoriale, la Cour suprême a rejeté l’argument à l’effet que Terre-Neuve avait accédé à la souveraineté en 1931, ce qui signifie qu’elle n’aurait probablement pas accordé une mer territoriale à cette province si elle avait pu décider de l’appel du jugement déjà mentionné de la Cour d’appel sur cette question (voir ci-dessus, note 34).

- ↑ André Binette était le coordonnateur de la recherche juridique pour la Commission. À ce titre, il a eu le privilège de rédiger les questions posées aux cinq experts et de les rencontrer à Paris pour une séance de travail le 15 mars 1992, comme en fait foi le paragraphe 1.07 de leur avis.