Ouvrage:L’indépendance, maintenant !/Un 21e siècle fait sur mesure pour l’économie d’un Québec souverain

Contributeur initial Pierre Paquette

Introduction

En mars 2009, dans un texte intitulé Une nouvelle donne pour la souveraineté du Québec sur les effets de la crise financière et économique sur notre projet national, j’écrivais : « les changements qui se dessinent posent des défis nouveaux au Québec. Ces changements de dimensions planétaires ont évidemment un impact sur les réponses que chaque nation doit apporter à ces défis. En y regardant de plus près, on constate que le Canada et le Québec auront des réponses différentes pour chacun des grands défis qui nous attendent » (Paquette, 2010, p. 132).

Deux ans plus tard, cela s’est avéré exact. Si le Québec était un pays souverain, il aurait répondu bien différemment aux défis de cette crise économique sur fond de catastrophe environnementale appréhendée et de reconfiguration majeure de la scène internationale. Le Québec a des atouts qui ne peuvent véritablement se concrétiser qu’avec sa pleine souveraineté politique.

L’objectif de ce chapitre est de préciser les idées de 2009 à la lumière de ce qui s’est passé depuis et de vérifier si mes analyses d’alors étaient plausibles, tout en apportant les nuances nécessaires. On verra que, comme je le concluais en 2009, le 21e siècle semble tout à fait être sur mesure pour le Québec.

Le retour de l’État

En 2009, j’écrivais : « l’État et les gouvernements sont de retour et la population s’attend d’eux qu’ils contrôlent le fonctionnement de l’économie et du marché. C’est aussi le retour des projets politiques. Cela donne une légitimité renouvelée au projet de la souveraineté du Québec » (Paquette 2010, p. 134).

Premier élément, cette crise a ramené l’État et l’importance de son intervention pour les pays qui en avaient les moyens. Les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Chine et le Brésil se sont dotés de plans de relance musclés; le Canada, à sa manière, aussi. Mais beaucoup d’autres pays, particulièrement (mais pas exclusivement) ceux qui avaient suivi des politiques ultralibérales comme l’Irlande, ont, au contraire, vu leur souveraineté économique et politique reculer. L’Espagne, la Grèce et le Portugal en sont les exemples les plus frappants, à la merci des spéculateurs et du FMI avec une spirale descendante amorcée pour une décennie pour le moins. Comment penser que les politiques qui ont mené à la crise financière de l’été 2007 auront d’autres effets cette fois-ci?

Donc, le retour de l’État dans les faits, c’est pour ceux qui en ont les moyens. Par contre, si tous les États ne sont pas de retour, toutes les populations s’attendent à ce que leur État respectif les défende. À preuve, le mouvement citoyen qui s’est propagé en Europe, relayé par les réseaux sociaux, que les médias ont nommé le « mouvement des indignés » et qui atteint aussi l’Amérique du Nord avec le mouvement « Occupons Wall Street ». Dans d’autres circonstances, le printemps arabe est aussi une démonstration de toute cette indignation. Chez nous, les souverainistes n’ont pas été en mesure encore de faire le lien entre la souveraineté du Québec et les réponses que mérite cette indignation généralisée. Les résultats des élections fédérales du 2 mai dernier sont là pour l’illustrer.

Avant d’aborder les choix du gouvernement fédéral face à la crise comme réponse inadéquate pour le Québec, je voudrais répondre à la question suivante : est-ce que le Québec souverain aurait eu les moyens de se retrouver parmi les pays capables d’utiliser leur État pour éviter la spirale descendante?

Le Québec a les moyens de ses ambitions

Depuis la crise budgétaire qui a frappé le Québec et le Canada au début des années 90, les Québécois ont éprouvé l’impression que les finances publiques étaient fragiles et que le Québec était dans une impasse chronique. Pourtant, le Québec a les moyens de ses ambitions.

En fait, ce ne sont pas les finances publiques du Québec qui sont dans une impasse, mais plutôt celles du gouvernement de la province de Québec face au déséquilibre fiscal et au défi démographique. Il n’y a pas de consensus sur les effets qu’aura le vieillissement de la population sur les finances du gouvernement du Québec. Cependant, la plupart des observateurs conviennent que les revenus de l’État seront assez peu affectés, du fait que les revenus supplémentaires tirés des REER et des fonds de pension, qui sont actuellement à l’abri de l’impôt, compenseront à peu près les baisses de revenus de l’État québécois consécutives à la diminution du nombre de personnes en âge de travailler. Certains chercheurs soulignent que les générations montantes de personnes en âge de travailler étant davantage éduquées, la participation au marché du travail sera plus importante, ce qui compensera en tout ou en partie le départ à la retraite de bon nombre de baby-boomers.

D’ailleurs, des études de Statistique Canada basées sur le recensement de 2006 démontrent que les aînés retardent leur retraite et obtiennent une plus grande part de leur revenu sur le marché du travail que ce qui était prévu, il y a quelques années. Selon des chiffres récents de l’Institut de la statistique du Québec, les deux tiers des emplois créés de 2000 à 2010 au Québec ont été occupés par des travailleurs âgés de 55 ans et plus.

Là où le bât blesse, c’est en ce qui concerne les dépenses, et en particulier les dépenses du ministère de la Santé et des Services sociaux. La hausse des dépenses de santé pose un risque important au gouvernement du Québec, en particulier à partir de 2015, date vers laquelle le défi démographique commencera à frapper le Québec.

C’est précisément sur ce plan que nuit le déséquilibre fiscal. Au plan structurel, les dépenses du gouvernement du Québec sont appelées à augmenter plus rapidement que ses revenus. À l’inverse, les revenus d’Ottawa sont appelés à augmenter plus rapidement que ses dépenses.

Pour le gouvernement du Québec, il y a donc une impasse budgétaire en vue. Certains y voient une catastrophe. Ce n’est pas notre cas.

Car, s’il est vrai que le gouvernement provincial du Québec n’a pas les moyens de ses ambitions, il en va tout autrement du Québec pris globalement. Quand on prend en compte l’ensemble des finances publiques du Québec, y compris notre part des finances fédérales, le portrait change du tout au tout.

Comme le reconnaissait Jean Charest à Paris en juillet 2007, le Québec a les moyens de devenir un pays souverain. Et s’il en était un aujourd’hui, il serait moins endetté, dans une meilleure situation budgétaire et mieux préparé aux défis de 21e siècle.

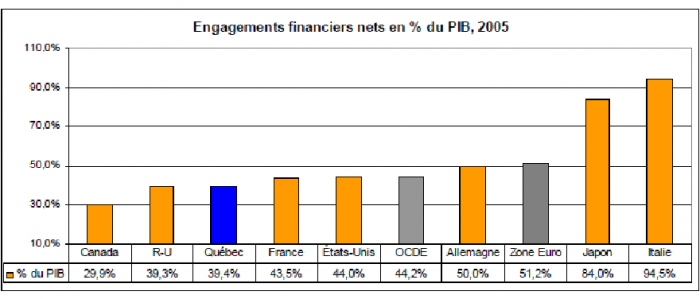

J’ai écrit plusieurs textes sur cet état de fait, mais j’aimerais simplement rappeler qu’en comparant le Québec aux pays occidentaux, nous arrivons à la conclusion que le Québec, en tenant compte de sa part du passif et de l’actif du fédéral, est moins endetté que l’Italie, l’Allemagne et même les États-Unis. Plus généralement, le Québec est moins endetté que la moyenne des pays de l’OCDE.

Le tableau suivant a été construit à partir des chiffres de l’OCDE et faisait partie d’une présentation de Jacques Léonard, ancien président du Conseil du Trésor du Québec, lors d’un colloque du Bloc québécois sur les finances publiques du Québec en juin 2008.

Figure 1 — Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, no. 82

Ces chiffres sont plus révélateurs puisqu’ils précèdent la crise qui a amené plusieurs gouvernements comme celui des États-Unis à s’endetter de façon importante. Il est donc clair que la situation relative du Québec s’est encore améliorée. Autre exemple de la position envieuse du Québec, pour l’exercice 2011, le manque à gagner anticipé en termes de recettes fiscales est de 1,2 % du PIB pour le Québec, de 1,7 % pour le Canada et de 10 % pour les États-Unis.

Malgré ce portrait encourageant de la situation financière du Québec, il faut constater que l’argent du Québec à Ottawa n’est pas sous notre contrôle et que les chances de régler le déséquilibre fiscal sont nulles.

Le déséquilibre fiscal a été partiellement réglé par un relèvement des transferts. Un relèvement insuffisant parce que le transfert pour l’éducation postsecondaire et les programmes sociaux n’a pas été bonifié. C’est 800 millions de dollars par année dont est privé le Québec. Mais supposons qu’il serait rétabli au niveau de 1994-1995 indexé, est-ce qu’on peut sérieusement penser que le fédéral accepterait de transformer l’ensemble de ses transferts en revenus autonomes pour le gouvernement du Québec en cédant les champs fiscaux équivalents? Est-ce qu’un amendement constitutionnel pour éliminer le pouvoir fédéral de dépenser dans les compétences du Québec est pensable? Le Bloc québécois l’avait proposé par le biais d’une entente administrative dans le cadre d’un projet de loi. Ce fut une fin de non-recevoir des trois partis canadiens à la Chambre des communes.

Très clairement, la souveraineté est la seule voie pour être capable de disposer de l’ensemble des ressources financières pour que l’État québécois indépendant soit en mesure d’assurer l’ensemble de ses responsabilités.

Le Québec et la réponse canadienne à la crise financière et économique

Manifestement, le gouvernement canadien n’a pas pris en compte les besoins du Québec lors de la crise économique qui a suivi la débâcle des marchés financiers. Tout pour l’automobile, concentrée dans le sud de l’Ontario, et pour le pétrole de l’Ouest canadien, rien ou presque pour les régions du Québec et ses secteurs industriels; l’exemple du secteur forestier en est la pointe de l’iceberg. Cela fait ressortir qu’en temps de crise, n’avoir qu’un gouvernement à la direction des opérations est un avantage indéniable. Cela évite des délais non souhaitables devant l’urgence d’agir et assure une cohérence d’action au plan national, ce qui est extrêmement difficile dans le cadre du fédéralisme canadien, où les intérêts de la nation canadienne prévalent sur ceux de la nation québécoise. Le débat sur la prolongation des délais de réalisation des programmes d’infrastructures illustre malheureusement trop bien cette réalité.

Mais il y a plus. Une stratégie de relance s’appuie sur l’engagement de tous les acteurs socioéconomiques (entreprises, municipalités, syndicats...) autour de leur État national en faveur de cette stratégie. Seul l’État peut rallier l’ensemble des composantes de la société et assurer la solidarité sociale nécessaire. Seul l’État québécois a la légitimité et la connaissance de la dynamique sociale pour animer cette concertation nécessaire. Mais dans le système politique actuel, la concurrence de visibilité et de leadership va à l’encontre de cette coordination nécessaire. La souveraineté du Québec clarifierait les rôles de chacun dans cette stratégie de relance, en particulier celui des paliers administratifs, dont l’engagement est essentiel. Le même type de réflexion peut être développé concernant l’économie sociale, aujourd’hui un axe de développement économique incontournable.

La souveraineté et l’économie sociale

La souveraineté sera une source de dynamisme économique importante qui responsabilisera davantage les divers acteurs socioéconomiques du Québec face aux défis d’un monde en mutation. Elle permettra aussi de faciliter le développement d’un secteur essentiel pour la création d’emplois et pour la satisfaction des nouveaux besoins sociaux, celui de l’économie sociale.

Dès le milieu des années 1970 sont apparues au Québec des initiatives locales qui ont développé des activités à petite échelle pour répondre à des besoins de services (marchands et non marchands) qui n’étaient pas pris en charge par l’initiative privée parce qu’ils ne correspondaient pas à une demande solvable selon les termes traditionnels. Quant au secteur public, la difficulté d’adapter son intervention aux situations particulières d’une communauté ne permet pas toujours de prendre en charge certains besoins très spécifiques. L’économie sociale est composée de cette partie de la réalité économique et sociale qui ne se situe ni dans la sphère privée des entreprises à but lucratif, ni dans la sphère publique.

La mise en œuvre de ces initiatives implique une collaboration étroite entre les usagers et les producteurs du service. Elle se fait généralement avec l’aide des pouvoirs publics locaux, notamment les municipalités et les organismes de services sociaux.

On remarque que l’offre et la demande pour ces activités sont définies et organisées, souvent selon le mode démocratique, par les usagers et les personnes qui y travaillent. Ces activités créent de l’emploi, mais produisent aussi de la solidarité et favorisent la cohésion sociale.

On peut donc globalement définir l’entreprise du secteur de l’économie sociale comme une entreprise de développement solidaire qui a un objectif de rentabilité sociale et cherche à atteindre la viabilité économique. Cette viabilité économique, souvent difficile encore actuellement, s’atteint souvent par un financement mixte : subventions de l’État, contributions des usagers, bénévolat des personnes usagères et employées et, parfois, appuis de l’entreprise privée.

Deux grandes catégories de services se sont développées dans une variété de secteurs. La catégorie la plus importante est sûrement celle des services aux personnes, notamment aux personnes âgées ou à mobilité réduite (aide domestique), aux enfants (centres de la petite enfance, aide contre le décrochage...) et à des groupes avec des difficultés particulières dont la nature peut varier, allant du chômage à la maladie mentale.

Ensuite, on retrouve les services collectifs comme le transport d’appoint pour certaines clientèles, le tourisme et les loisirs de proximité, les restaurants populaires de quartier, la récupération, le recyclage, la revente de vêtements ou de déchets industriels ou de collecte sélective, la production culturelle ou encore certaines formes de sous-traitance avec l’entreprise privée ou les pouvoirs publics. Les coopératives de production et d’épargne (caisses d’économie, mutuelles d’assurance...) font partie de cette catégorie. En excluant les grandes coopératives financières et agricoles, le chiffre d’affaires des 6 500 entreprises d’économie sociale au Québec était de 4,3 milliards de dollars en 2006. Tout un potentiel à développer avec la souveraineté du Québec.

Souveraineté et stratégie de relance

Une stratégie de relance est axée sur des mesures fiscales, budgétaires, de formation de la main-d’œuvre et de solidarité sociale. Dans tous ces domaines, la souveraineté du Québec créerait une synergie et une cohérence beaucoup plus fortes et efficaces que le régime fédéral actuel. Cela a été démontré aussi bien par la Commission Bélanger-Campeau (Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec, 1991) que celle sur l’avenir du Québec, en 1995, et même par le Conseil économique du Canada (Conseil économique du Canada, Un projet commun : aspects économiques des choix constitutionnels, 28e Exposé annuel, 1991).

Reste la politique monétaire. Reconnaissons que la politique monétaire canadienne a peu de latitude par rapport à celle des États-Unis. Dans ce cas-ci, la politique monétaire n’est pas d’une grande efficacité : la baisse du taux directeur auquel les banques se refinancent auprès de la banque centrale ne se traduit pas automatiquement par un crédit moins cher pour les ménages et les entreprises. De plus, lorsque les prix baissent, même si la banque centrale pratique des taux d’intérêt nuls (comme l’a fait pendant plusieurs années la Banque du Japon et comme le fait, pratiquement, aujourd’hui la Banque fédérale des États-Unis), le taux d’intérêt corrigé de l’inflation (et dans certains cas, de la déflation) est, lui, toujours pareil.

Quand les banques préfèrent garder leurs liquidités plutôt que de prêter au secteur privé, c’est à l’État de les recycler sous forme de dépenses publiques. La politique budgétaire passe alors en première ligne ainsi que la pertinence de disposer de tous les leviers de cette politique, à commencer par la perception de tous les impôts, attribut essentiel de la souveraineté du Québec.

Ceci dit, ces remarques laissent complètement ouvert le débat sur le choix d’une monnaie pour le Québec devenu souverain.

La souveraineté pour diversifier nos marchés

En 2007, seul le surplus commercial de 26 milliards de dollars avec les États-Unis a permis au Québec de contrebalancer partiellement son déficit commercial de 37 milliards de dollars avec le reste du monde (en plus du déficit de 4,2 milliards de dollars avec le Canada). Cette grande dépendance de notre économie nous rend vulnérables (comme le Canada, d’ailleurs) aux aléas de la conjoncture états-unienne. Il faut donc diversifier nos marchés, et l’Europe constitue un partenaire de choix pour le Québec, avec ses 495 millions d’habitants qui génèrent 31 % du PIB mondial. Le Canada et l’Union européenne ont signé une entente-cadre pour lancer les négociations sur un éventuel accord de libre-échange dans les prochains mois. Mais ces négociations risquent d’être ardues, beaucoup plus ardues avec le Canada que si le Québec-pays les entreprenait.

L’objectif des Européens, c’est évidemment le marché états-unien. Le Canada pourrait constituer une tête de pont pour leurs affaires dans le marché nord-américain et leur permettre de profiter des règles de l’ALÉNA. Mais voilà, à mesure que le Canada a calqué ses règles de fonctionnement et ses politiques fiscales sur celles des États-Unis, il est devenu de moins en moins intéressant à cet égard; aussi bien tenter, pour les Européens, de s’entendre directement avec les États-Unis.

Pour des raisons culturelles, le Québec n’est pas complètement aspiré par l’espace états-unien; sur le plan économique, il apporte une plus-value aux Européens.

Le Québec joue déjà en quelque sorte le rôle de pont entre l’Europe et l’Amérique du Nord : 77 % des emplois des entreprises françaises au Canada sont au Québec. C’est 37 % pour les entreprises britanniques et 33 % pour les allemandes. À titre de comparaison, seulement 16 % des emplois d’entreprises états-uniennes se retrouvent au Québec. Et encore, c’était en 2004. Avec les investissements massifs qui ont été effectués en Alberta depuis cinq ans, en majorité par des intérêts des États-Unis, on a toutes les raisons de croire que la part du Québec est encore plus faible aujourd’hui.

La place que tiennent l’État québécois et ses institutions dans le développement économique est proche de la vision européenne. Notre structure fiscale n’exercera pas de pressions à la baisse sur la leur, une des craintes qu’entretiennent plusieurs pays européens à l’égard du Canada. Sur le plan structurel, nos économies sont complémentaires. Le Québec est bien présent dans des secteurs de hautes technologies (aéronautique, pharmaceutique, technologie de l’information, biotechnologie…), dans des secteurs à faible intensité technologique (vêtement, meuble, produits forestiers) et dans les ressources naturelles. Pour l’Europe, ce sont essentiellement des entreprises de moyenne et de forte intensité technologique ainsi que des produits de marque qui constituent leur base industrielle.

Même dans les domaines de hautes technologies, le Québec et l’Europe sont plus en complémentarité qu’en concurrence. Par exemple, en aéronautique, Bombardier utilise des moteurs Rolls Royce (britanniques) et est déjà un partenaire d’Airbus.

Bref, sur les plans culturel, fiscal et économique, le Québec et l’Europe sont faits pour s’entendre. C’est peut-être à cause du Québec que les Européens ont tant insisté pour que les provinces soient incluses dans le partenariat économique Canada-Union européenne. Ainsi, on peut lire dans le projet d’Accord-cadre que « bien que le gouvernement fédéral négocie et conclue des traités internationaux, ses provinces et territoires sont tenus de mettre en œuvre les obligations ainsi contractées qui relèvent de leur compétence, y compris en promulguant des dispositions législatives si nécessaires ».

On le voit, le projet d’entente, qui couvre non seulement les marchandises et les investissements, mais aussi les marchés publics, la propriété intellectuelle et l’environnement, est très ambitieux. Sur les marchés publics, il faut s’assurer que les règles et exclusions qui régissent les États dans le cadre de l’Union européenne s’appliquent aussi dans le cadre d’un partenariat Europe-Québec. D’ailleurs, Maurizio Cellini, chef de la section économique et commerciale de la délégation de l’Union européenne au Canada, a souligné que c’est l’accès aux marchés publics qui constitue l’élément le plus important. De même, le modèle agricole québécois doit bénéficier des mêmes protections que les modèles européens, tout en respectant son originalité. Je pense ici à la gestion de l’offre, pilier indispensable de l’agriculture et des régions rurales du Québec. L’inquiétude majeure porte sur la façon de négocier du Canada, qui veut mettre le plus de questions possible sur la table, au mépris de la volonté du Québec, tout en provoquant beaucoup de résistance parmi les pays membres de l’Union européenne. Très clairement, les intérêts du Québec sont plus proches de ceux de l’Europe et un Québec souverain arriverait plus facilement à un accord. Avant l’indépendance, il faudra être extrêmement vigilants quant aux négociations menées par le fédéral. Avec l’indépendance, le Québec pourra renouer avec sa vraie nature : être le pont entre l’Amérique du Nord et l’Europe.

La crise environnementale

Depuis la Révolution industrielle, il était payant de polluer, et ne pas le faire représentait un coût qui minait la capacité concurrentielle d’une économie ou d’une entreprise. Le protocole de Kyoto vise à renverser cette logique, seule manière de corriger les problèmes, en particulier ceux du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Lorsque la logique derrière le protocole de Kyoto se concrétisera, l’ensemble des avantages comparatifs des nations et des économies sera modifié en profondeur. Dans un monde où il est coûteux de polluer et payant de ne pas le faire, le Québec deviendra une économie avec un avantage majeur du fait de ses énergies propres et renouvelables.

Avec l’eau, le vent et le soleil, le potentiel d’énergies propres et renouvelables du Québec est immense. La logique de Kyoto, c’est un atout pour l’économie québécoise.

Mais, ce n’est pas vu de cette façon par le Canada qui, on le sait, mise sur l’exportation du pétrole issu des sables bitumineux pour créer sa richesse. Pour les partis canadiens, il serait irresponsable de se priver de cette richesse et des emplois qui en découlent. Il s’agit d’un véritable consensus canadien. Pour abrier le tout, le Canada mise sur le captage des GES et du CO2. Le problème, c’est que la technologie ne sera pas au point avant 15 à 20 ans et qu’elle va coûter très cher à développer. La World Wildlife Fund (WWF) estime que, techniquement, on ne pourra jamais capter plus que 10 % des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des ressources financières et de recherche qui seront détournées du développement d’énergies propres et renouvelables. Les choix budgétaires conservateurs sont éloquents à ce propos. Une grande partie du financement à l’environnement (près d’un milliard de dollars) ira pour le captage et le stockage du carbone, une technologie dont bénéficient exclusivement les grandes pétrolières.

Pendant ce temps, les conservateurs n’investissent pas un sou de plus dans le financement des trois conseils subventionnaires de recherche avec, pour conséquence, que notamment, la recherche sur l’éthanol cellulosique est compromise à l’Université de Sherbrooke. On a aussi assisté à des réductions de l’aide au développement de l’éolien.

Une recherche publiée en 2005 par le Canadian Energy Research Institute a évalué l’impact des investissements dans les sables bitumineux pour le PIB des provinces. De 71 % à 72 % de l’effet des investissements était ressenti en Alberta et à peine 1 % au Québec. Selon l’un des chercheurs, André Plourde, cette répartition demeure toujours valable. On voit à quel point les divergences d’intérêts sont grandes entre le Québec et le Canada.

En avril 2009, j’écrivais : « […] il est clair que le Canada ne respectera pas ses objectifs dans la première phase de Kyoto et sabotera les discussions de l’après-Kyoto » (Paquette, 2010, p 141).

Le Canada a tout fait à la Conférence de Copenhague de décembre 2009 pour que l’accord final n’ait rien de contraignant. D’ailleurs, malgré la signature de l’Accord de Copenhague, le Canada a poursuivi dans le sens contraire à ses engagements. Résultat : au lieu de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 6 % par rapport à 1990, il les a augmentées de 26,2 % entre 1990 et 2008, un bilan plus désastreux que celui des États-Unis qui ont vu les leurs augmenter de 14 %.

Pendant la durée du protocole de Kyoto 1, c’est l’Europe qui a supporté seule le poids des efforts de réduction de GES. Si les discussions s’enlisent à cause des pays pollueurs comme le Canada, on peut s’attendre à ce que l’idée d’une taxe à l’importation sur les produits provenant des pays délinquants refasse surface au sein de l’Union européenne. Après tout, il s’agit d’une forme de concurrence déloyale, d’autant plus condamnable que le Canada est signataire du Protocole de Kyoto.

Une telle taxe sur le carbone pénaliserait au premier chef le Québec-province, qui représente plus du tiers des exportations canadiennes en Europe. Le Québec, qui a fait des efforts et est en voie d’atteindre les cibles de Kyoto, serait le grand perdant de la délinquance du Canada.

Rappelons que les entreprises manufacturières québécoises ont réduit leurs émissions de GES de près de 24 % de 1990 à 2006, soit quatre fois plus que l’objectif fixé par Kyoto, et ce, six ans avant l’échéance. Une entreprise peut fabriquer au Québec en émettant deux à trois fois moins de CO2 qu’ailleurs dans le monde. Dans un monde où la logique de Kyoto prévaut, c’est un atout inestimable au plan économique. Mais notre appartenance au Canada nous prive de cette possibilité. Ajoutons que le choix de 2005 comme année de référence pour le calcul des réductions de GES par le Canada risque de priver les entreprises québécoises de crédits de carbone. En effet, si l’année 1990 est retenue, ces entreprises pourraient bénéficier de crédits pour la période 1990 à 2006. Des crédits que ces entreprises pourraient échanger à la bourse du carbone nord-américaine. Le Québec devra tenter de négocier des crédits additionnels avec le Canada, mais la possibilité de transiger à la bourse européenne, dont l’année de référence est 1990, doit être facilitée dans le cadre de l’Accord de libre-échange avec l’Europe.

Là encore, le Québec avance malgré le Canada, véritable État pétrolier au même titre que l’Arabie Saoudite.

On en a eu une autre preuve (comme si on en avait besoin!) lors de la présentation du secrétaire général de l’OCDE à la Conférence de Montréal 2011, qui a rappelé que des mécanismes de taxation de la pollution et de la surexploitation des ressources naturelles sont des éléments centraux pour assurer la prospérité future par des politiques de croissante verte. Le Canada n’est pas intéressé, a répondu le gouvernement fédéral; et le ministre des Finances, Jim Flaherty, d’ajouter : « On ne fait pas dans les augmentations d’impôt. Nous, on les baisse. » Quel manque de vision au service des intérêts à court terme de l’industrie pétrolière canadienne!

Pour la première fois de façon aussi manifeste, indépendance du Québec, conscience environnementale et prospérité économique vont de pair.

Tous les pays industrialisés, sauf le Canada, préparent l’après-pétrole dont les réserves prouvées sont d’une cinquantaine d’années. Le Québec est bien positionné pour l’après-pétrole. Il n’y a que deux endroits au sein de l’OCDE où le pétrole n’est pas la première source d’énergie : la Norvège et le Québec. Le Québec peut développer son potentiel hydroélectrique, qui demeure important, mais doit aussi investir davantage dans de nouvelles sources d’énergie propres et renouvelables et se doter d’une stratégie de réduction de sa dépendance au pétrole.

En plus d’être riche en énergie, notre structure économique est mieux adaptée à l’après-pétrole : le Québec ne fabrique pas d’automobiles, mais des trains, des métros et des autobus. On sait que le fédéral a aboli son soutien à ces secteurs en limitant le nouveau programme Partenariat technologique Canada au secteur de l’aéronautique et de la défense.

Il y a des investissements très importants à faire dans chacun de ces aspects. Est-ce que le Québec-province en aura les moyens? C’est douteux. Le Québec-pays aurait beaucoup plus de capacités de préparer l’après-pétrole pour en tirer tous les avantages qu’en restant au sein du Canada, qui s’y refuse. C’est d’autant plus dommage que la crise économique aurait pu être une occasion de conditionner les soutiens de l’État pour favoriser la reconversion de notre économie en fonction de la nouvelle donne environnementale.

Il est évident qu’au fur et à mesure de la diminution des disponibilités du pétrole qui devrait commencer à se manifester d’ici 15 à 20 ans, le Québec va voir s’accroître ses avantages comparatifs, en particulier par la disponibilité sur son territoire d’une énergie propre, fiable et durable. Si on ajoute à cela la réglementation internationale environnementale qui sera nécessairement mise en place, le Québec deviendra une destination de choix pour les entreprises et les investisseurs étrangers.

Le Québec doit sortir du Canada pour profiter pleinement des avantages du 21e siècle, un siècle taillé sur mesure pour lui.

La reconfiguration de la scène internationale

La crise économique actuelle a remis à l’ordre du jour la question de la coopération internationale. Les États-Unis ont constaté leur incapacité à surmonter leurs difficultés économiques sans une forme de coordination avec leurs partenaires. André Pratte, éditorialiste en chef du journal La Presse, a tort de penser que cette coordination passe par la soumission du Québec à l’ordre fédératif canadien ou encore aux choix états-uniens. Non seulement Washington n’a pu agir seul, non seulement il n’a pas pu dicter sa conduite aux autres, mais il n’a même pas été, jusqu’à présent, le meneur de jeu parce que d’autres pays, notamment européens et émergents, forts d’expériences différentes, ont su amener des idées plus efficaces. Obama en a pris acte en parlant de l’importance des alliances. Ce qui est vrai pour les États-Unis est encore plus vrai pour le Canada dont le gouvernement demeure un vestige de la révolution néoconservatrice.

Pour une mondialisation à visage humain

Le système commercial multilatéral est essentiel. L’alternative au système multilatéral, c’est plus ou moins le retour à la logique des empires où les grandes puissances se construisent des blocs économiques pour s’assurer des marchés. C’est la stratégie des États-Unis depuis quelques années avec leur frénésie d’accords bilatéraux, suivis en cela par le Canada. Pensons aux accords avec la Colombie et avec le Pérou. Il faut donc que les bases de négociations soient revues, sinon l’OMC est menacée de paralysie et même de régression, comme cela semble le cas actuellement. En période de difficultés économiques, les réflexes protectionnistes sont souvent tentants.

Demander aux pays pauvres d’abandonner leur souveraineté agricole en pleine crise alimentaire, c’est inadmissible. Considérer comme loyale la concurrence de produits fabriqués au mépris du droit international en matière d’environnement de travail, c’est maintenant inacceptable. Vouloir restreindre la capacité des États d’assurer le bien-être de leur population au nom de la liberté d’entreprise, c’est une atteinte à la démocratie.

Ces préoccupations sont de plus en plus présentes dans les pays du Nord comme dans ceux du Sud. Malheureusement, le Canada ne fait pas partie du lot. Le Canada a une base agricole axée sur les céréales, une production pour l’exportation. Sa base économique a pour assise les ressources naturelles, peu affectées par la délocalisation. De plus, il soutient peu ses entreprises et ne voit pas d’urgence à civiliser la mondialisation.

Le Québec, au contraire, a intérêt à ce que cette mondialisation soit encadrée. En effet, sur le plan agricole, notre production est centrée vers le marché intérieur, et la gestion de l’offre requiert le maintien de la souveraineté des États sur le plan alimentaire. Sur le plan industriel, le Québec est susceptible de subir des délocalisations sauvages et les effets du dumping social et environnemental.

Les crises économique et environnementale vont favoriser la révision en profondeur des bases de négociations des accords commerciaux. Avec la remise en question de la libéralisation absolue des échanges, l’établissement de règles permettant des échanges équitables sera à l’ordre du jour. Le Canada va continuer à souhaiter une libéralisation débridée, le Québec-pays souhaitera, comme beaucoup d’autres pays, une approche plus équilibrée que ce que le projet néolibéral imposait.

Voilà une occasion d’intégrer au projet souverainiste, les préoccupations liées au commerce équitable, à la coopération internationale, à la souveraineté alimentaire, au respect des droits et à l’environnement.

Continuer à imaginer le Québec souverain

La situation actuelle préfigure des changements importants au plan politique, économique et international. Pour tous ces changements, le Québec est du côté de la vague qui monte et le Canada est du côté de celle qui descend. Si Wilfrid Laurier, en 1904, avait pu s’imaginer que le 20e siècle serait le siècle du Canada, le 21e siècle, lui, est indéniablement fait sur mesure pour le Québec.

Pour que le Québec puisse mettre en place une stratégie de développement durable, il est essentiel qu’il récupère l’ensemble des pouvoirs de politique économique actuellement contrôlés par le gouvernement fédéral : fiscalité, dépenses budgétaires, assurance-emploi, politique commerciale, politique de développement sectoriel et régional, politique environnementale…

Dans certains de ces domaines, le Québec pourrait techniquement, sous le régime fédéral actuel, récupérer certains pouvoirs et il ne doit pas s’en priver. Mais il faut être conscient qu’il n’y a aucune ouverture du côté de l’opinion publique canadienne pour de telles négociations. Un colloque conjoint du Bloc et des IPSO l’a démontré de façon évidente en mai 2010. C’est pourquoi seul un Québec souverain pourra avoir la marge de manœuvre politique et financière pour établir des politiques cohérentes là où, actuellement, les initiatives québécoises sont souvent contrecarrées par une myriade de programmes et de mesures en provenance du fédéral qui poursuivent des fins contradictoires à celles du Québec.

Comme nation, nous avons un intérêt fondamental à récupérer tous les leviers pour aller de l’avant vers nos objectifs collectifs de développement social, culturel, économique et environnemental.

Un Québec souverain sera un pays vert et prospère dont la culture et le modèle de développement sont des atouts dans le monde d’aujourd’hui et de demain. La souveraineté du Québec, c’est une extraordinaire entrée dans le 21e siècle.

Continuons à imaginer le Québec souverain !

Références

Paquette, P.A. (2010). Pour la prospérité et la justice sociale : la souveraineté du Québec. Éditeur Richard Vézina.