Aspects juridiques de l’indépendance

Sources initiales: Gilbert Paquette et André Binette (2012), L'accession du Québec à l'indépendance, chapitre 12 de l'ouvrage "L'indépendance maintenant", pages 267-293, Michel Brulé Editeur ; Gilbert Paquette (2017). Un pays en tête. Éditions du renouveau québécois, pages 172-194.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou autodétermination, est le fondement démocratique sur lequel s’appuient les peuples pour accéder à l’indépendance. Pour avoir droit à l’autodétermination, une population doit constituer un peuple, c’est-à-dire un ensemble d’individus qui forment, à un moment donné, une communauté historique partageant majoritairement un sentiment d’appartenance durable. Ce sentiment d’appartenance peut venir de l’une au moins de ces caractéristiques: un passé commun, un territoire commun, une langue commune, une religion commune ou des valeurs communes. De toute évidence, les personnes habitant le territoire du Québec forment un peuple qui a le droit à l’autodétermination, droit qu’il a d’ailleurs exercé deux fois lors du référendum de 1980 et du référendum de 1995.

Autodétermination des peuples et sécession d’États

Le droit à l’autodétermination a été introduit dans le droit international pendant la Première Guerre mondiale et réaffirmé après la Seconde Guerre mondiale dans la Charte des Nations Unies signée en 1945. La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1970, va plus loin, à l’article5: «La création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même.» Elle ajoute que tout État a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte. Le droit à l’autodétermination est donc un droit démocratique reconnu.

Mais le droit à l’autodétermination implique-t-il nécessairement le droit à la sécession, soit celui de se séparer entièrement de l’État qui l’englobe pour former lui-même un État indépendant? Ici, le droit à l’autodétermination entre en conflit avec celui de l'intégrité territoriale des États. Certains juristes en arrivent à distinguer entre droit à l’autodétermination interne et droit à l’autodétermination externe, le premier excluant le droit de sécession et le second l’incluant. La résolution 1514 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 14 décembre 1960 dans le contexte de la décolonisation, a apporté un fort appui au droit des peuples à l’autodétermination, mais elle a eu pour effet de mettre en question les cas d’indépendance qui ne seraient pas liés à des phénomènes d’exploitation clairement démontrés. Certains juristes prétendent maintenant que seul le droit à l’autodétermination interne est possible, c’est-à-dire le « droit d’obtenir des changements à l’intérieur de frontières, pas de changer les frontières elles-mêmes. […] L’appui à l’autodétermination est au moins égalé, sinon surpassé, par l’emphase sur l’intégrité territoriale» (Bartkus 1999, p. 71). Autrement dit, le droit à l’autodétermination est reconnu, celui de l’exercer jusqu’à la sécession n’est pas interdit, mais il n’est pas encouragé par le droit international.

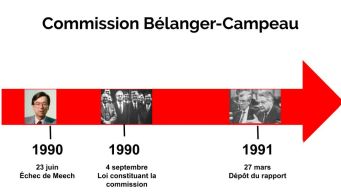

En 1992, la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté, une commission parlementaire spéciale mise sur pied par le gouvernement de Robert Bourassa à la suite d’une recommandation du rapport de la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec (Bélanger-Campeau), commandita une étude auprès de cinq experts internationaux. Rédigé par le Français Alain Pellet et cosignée par les Britanniques Rosalyn Higgins et Malcolm Shaw, l’Américain Thomas Franck et l’Allemand Christian Tomuschat, ce rapport affirme clairement: «Mais, à l’inverse, le droit international et en particulier le principe de l’intégrité territoriale ne font pas obstacle à l’accession de peuples non coloniaux à l’indépendance.» Quant à l’application de cette règle de droit international en ce qui concerne le cas spécifique du Québec, les cinq experts concluent que «le peuple québécois ne saurait fonder une éventuelle revendication de souveraineté sur son droit à disposer de lui-même, mais il ne serait pas pour autant empêché d’y accéder par des motifs juridiques» (Franck et coll., 1992, par. 3.15). La légalité de l’accession à l’indépendance serait plutôt assurée par l’effectivité du nouvel État, c’est-à-dire son existence considérée comme un fait politique éventuellement confirmé par la reconnaissance d’autres États, avec ou sans la reconnaissance du Canada.

D’autres juristes s’opposent au principe même de la qualification des peuples à la sécession par un organe extérieur comme l’Assemblée générale des Nations Unies. Ils avancent le concept d’autoqualification des peuples par l’histoire de leurs luttes pour maintenir leur intégrité. «Ce serait les peuples eux-mêmes qui témoigneraient de leur aptitude à accéder à l’indépendance. Et comme il n’est pas question qu’ils se qualifient par une simple expression de leur volonté (un vote) sans quoi ce serait ouvrir à tous les droits à la sécession, leur témoignage est celui de leur lutte. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes devient ainsi, selon la forte expression de Charles Chaumont, le droit des peuples à témoigner d’eux-mêmes» (Charpentier, 1984, p. 123).

Quant à la façon d’exercer le droit à la sécession, le juriste Jacques Brossard explique que «l’exercice du droit à l’autodétermination n’exige pas, pour être juridiquement valide, que la population concernée soit consultée par plébiscite. […] Le plébiscite peut revêtir plus d’une forme et il n’est pas le seul instrument disponible: on peut tout aussi bien consulter la population sous forme d’élection, à condition que celle-ci porte essentiellement sur la question du régime politique à choisir et que les options soient clairement identifiées. […] Quant aux référendums, ils peuvent porter non seulement sur l’opportunité de choisir telle ou telle option, par exemple l’indépendance ou le statu quo, mais aussi sur l’adoption ou le rejet d’une constitution qui comporte pareille option, ou encore sur l’approbation ou la désapprobation du fait accompli» (Brossard, 1976, p. 93).

Constitution canadienne et droit à la sécession

La Constitution canadienne, contrairement à d’autres constitutions de régime fédéral, ne prévoit ni n’interdit la sécession d’une province. Or, lors du référendum de 1980, et encore plus clairement lors de celui de 1995, le peuple du Québec a exercé son droit de disposer de lui-même. Tous les gestes des opposants à l’indépendance, à commencer par les premiers ministres fédéraux en poste, démontrent qu’implicitement ils reconnaissaient ce droit au Québec de faire sécession de l’État fédéral. Le référendum de 1995 prévoyait même qu’en cas de non-respect de la volonté majoritaire de la population, l’Assemblée nationale du Québec pourrait, après un délai d’un an, déclarer unilatéralement l’indépendance du Québec.

À la suite des résultats officiels serrés du référendum de 1995 où le «non» l’emporta par 50,58% avec un vote de près de 95% des électeurs inscrits, le gouvernement fédéral décida de se donner des armes juridiques pour se prémunir contre la possibilité d’un troisième référendum sur l’indépendance du Québec qui, cette fois, risquerait d’être gagnant. Espérant faire dire par la Cour suprême du Canada que le Québec n’a pas le droit de faire la souveraineté à moins que le Canada et les provinces y consentent, Jean Chrétien et Stéphane Dion présentèrent à la Cour des questions destinées à river le clou du Québec une fois pour toutes. Ces questions furent jugées totalement partiales par le président de la Commission du droit international des Nations Unies, Alain Pellet, qui écrivit ce qui suit: «Je suis profondément troublé et choqué par la façon partisane dont les questions sont posées et je me permets de suggérer qu’il est du devoir d’une Cour de justice de réagir face à ce qui apparaît clairement comme une tentative trop voyante de manipulation politicienne» (cité dans Lisée, 2000, p. 329).

La Cour suprême, consciente de cette tentative de manipulation, énonçait dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec qu’elle se gardait le droit, si elle estimait qu’une question pouvait être trompeuse, d’interpréter la question ou de nuancer à la fois la question et la réponse. De fait, les éléments principaux du jugement trahirent les espoirs de messieurs Chrétien et Dion et ouvrirent au contraire des perspectives intéressantes quant à l’exercice par le Québec de son droit à la sécession.

Sur le processus d’accession à la souveraineté, la Cour affirmait que si une majorité claire optait pour la création d’un État indépendant, cela «conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération auraient l’obligation de reconnaître» (par. 150). «Les autres provinces et le gouvernement fédéral n’auraient aucune raison valable de nier au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecterait les droits des autres» (par. 151). Par ailleurs, la Cour refusa de rejeter la règle du 50% plus un en parlant d’une «majorité "claire" au sens qualitatif» (par 87).

Sur l’obligation de négocier du Canada et des provinces, la Cour rejeta totalement les prétentions du gouvernement fédéral: «Ainsi, un Québec qui aurait négocié dans le respect des principes et valeurs constitutionnels face à l’intransigeance injustifiée d’autres participants au niveau fédéral ou provincial aurait probablement plus de chances d’être reconnu qu’un Québec qui n’aurait pas lui-même agi conformément aux principes constitutionnels au cours du processus de négociation» (par. 103).

Sur la décision possible du Québec de faire «unilatéralement» sécession, la Cour rejeta ce droit s’il est exercé «sans négociations préalables avec les autres provinces et le gouvernement fédéral» (par. 86). Mais après un éventuel échec des négociations, cet empêchement disparaîtrait puisque la cour reconnaît clairement le principe d’effectivité du droit international selon lequel si la souveraineté est un succès dans les faits, elle devient une réalité en droit.

De toute cette discussion sur le droit à la sécession, il faut retenir qu’il est fondé sur le droit inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes. Son exercice est une question politique beaucoup plus que juridique. Si un État peut démontrer un appui populaire, quel que soit le moyen pour le faire, s’il affiche une volonté politique ferme et une capacité à administrer effectivement un territoire, il sera tôt ou tard reconnu par la société internationale. Toutefois, pour hâter sa reconnaissance internationale comme État indépendant, le Québec aura avantage à créer les conditions facilitant sa reconnaissance par le Canada et par des États tiers, au premier chef les États-Unis et la France. Essentiellement, ces États, de même que le Canada d’ailleurs, auront intérêt à le faire, quand cela ne serait que pour renforcer l’association économique nord-américaine ou la francophonie. Ils le feront dès que la souveraineté du Québec leur apparaîtra inévitable et porteuse de stabilité politique et économique.

Indépendance unilatérale et droit international

Le 22 juillet 2010, la Cour internationale de justice (CIJ) a émis un avis consultatif qui établit la légalité de la déclaration unilatérale d’indépendance (DUI) du Kosovo du 17 février 2008. Cet avis apporte un appui de taille à la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (communément appelée loi 99) qui affirme: «Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec» (art. 2). Dans son jugement sur le Kosovo, la CIJ écarte complètement la pertinence du droit de la Serbie, l’État prédécesseur, qu’il s’agisse de la Constitution ou de toute autre loi ou règle de droit de cet État. Le droit de la Serbie n’est examiné à aucun endroit dans le jugement. Il s’agit d’un précédent majeur pour le Québec, qui écarte tout aussi complètement la pertinence de la Constitution canadienne ou de la «loi sur la clarté» dans l’évaluation d’une éventuelle DUI québécoise au regard du droit international.

La CIJ consacre de longs développements au contexte factuel propre au cas du Kosovo (par. 58 à 77), qui est évidemment fort différent de celui du Québec. Rien n’indique dans l’avis que la légalité de la DUI soit tributaire de ce contexte. La question de la légalité d’une future DUI du Québec est entièrement résolue par le droit international général, dont l’état contemporain est clairement expliqué par la CIJ (par. 79 à 84). «Avant la seconde moitié du XXe siècle, les déclarations d’indépendance ont été nombreuses […] Il ressort clairement de la pratique étatique au cours de cette période que le droit international n’interdisait nullement les déclarations d’indépendance. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le droit international, en matière d’autodétermination, a évolué. […] Il est toutefois également arrivé que des déclarations d’indépendance soient faites en dehors de ce contexte. La pratique des États dans ces derniers cas ne révèle pas l’apparition, en droit international, d’une nouvelle règle interdisant que de telles déclarations soient faites» (par. 79).

La décision de la CIJ, tout comme celle de la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, de ne pas faire découler la légalité de la DUI du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, simplifie la discussion sur le territoire et ferme la voie aux menaces de partition. Un tel concept de partition est contraire à la pratique internationale contemporaine qui consacre au nouvel État souverain les frontières déjà établies à l’intérieur de l’État prédécesseur. Par ailleurs, l’illégalité d’une DUI ne peut se déduire du principe de l’intégrité territoriale des États existants. Ce principe s’applique uniquement aux relations interétatiques (par. 80).

«L’accession à l’indépendance du Québec ne dépend pas de l’acceptation ou du refus du Canada, contrairement à ce que clament les ténors fédéralistes. Malgré des contextes différents, le cas du Kosovo nous montre qu’une fois épuisée la possibilité d’un divorce à l’amiable, c’est en définitive au peuple concerné et à ses représentants légitimes que revient la décision, unilatérale au besoin, de déclarer son indépendance» (Binette et coll., 2010).