Ouvrage:L’indépendance, maintenant !/Accession du Québec à l’indépendance

Contributeur initial Gilbert Paquette et André Binette

Introduction

Dans cet article, nous laissons de côté la discussion des arguments en faveur ou contre l'indépendance du Québec pour nous concentrer sur la démarche par laquelle le Québec pourra accéder à son indépendance politique en cessant d'être d'une province régie par la constitution canadienne.

Plusieurs termes ont été utilisés pour décrire le projet indépendantiste: indépendance, souveraineté, séparation. Nous utilisons le mot indépendance. Dans tous les pays, c’est le jour de l’indépendance qui est célébré comme Fête nationale. Toutefois, au moment où le Québec quittera son statut actuel de province pour un statut d’indépendance par rapport au Canada, on utilisera le terme juridique sécession, soit l’acte politique par lequel un État fédéré se sépare officiellement et volontairement de l’État qui l’englobe pour devenir à son tour indépendant. Tel est l’objectif des indépendantistes. Nous examinerons ici des démarches par lesquelles le Québec pourra devenir un État complet, souverain, indépendant, et membre du concert des nations.

Mise en contexte international

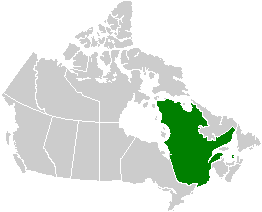

En Amérique, le mouvement de libération des peuples a touché, au cours du 18e siècle, presque toutes les anciennes colonies de l’Espagne, du Portugal et de l’Angleterre, dont les États-Unis d’Amérique. Le Canada fut l’une des dernières colonies à acquérir de la Grande-Bretagne sa pleine personnalité internationale en 1931. Le Québec demeure donc à ce jour la seule nation développée en Amérique encore dépendante politiquement d’un autre État.

La décolonisation en Afrique et en Asie s’est réalisée sous l’impulsion de la déclaration des Nations Unies de 1960 octroyant aux peuples colonisés un droit à l’autodétermination externe. L’indépendance s’est faite en général par la voie de négociations, souvent à l’initiative du pays colonisateur, suite à un soulèvement ou par crainte de révoltes. La plupart du temps, les négociations se sont enclenchées sous l’impulsion d’une alliance de groupes ou de mouvements favorables à l’indépendance travaillant de concert malgré leurs différences. Dans certains cas, comme celui des pays de l’Afrique de l’Ouest, on est passé par une courte étape d’autonomie (1958-1960), le colonisateur gardant ses compétences dans la défense, la diplomatie, la monnaie et le commerce extérieur. Dans d’autres cas, on a tenu un référendum, généralement pour adopter une constitution confirmant l’accession du pays à l’indépendance.

Les cas récents de sécession en Europe, suite à la dislocation de l’empire soviétique, l’éclatement de la Yougoslavie et le « divorce de velours » en Tchécoslovaquie ont créé certaines surprises, parce qu’on oublie que « la sécession a été, jusqu’à ce siècle, le mode le plus marquant, et également le plus habituel de création de nouveaux états»[1]. En fait, depuis 1960, le nombre d’État indépendants membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a doublé pour atteindre 192, le dernier en date étant le Monténégro, y ayant été admis en 2006.

Tous ces cas récents de sécession par la voie démocratique en Europe ont plusieurs points en commun avec notre situation au Québec. Ils se situent dans des pays économiquement avancés, régis par des régimes politiques démocratiques. La plupart des pays sont passés directement d’un statut d’entité politique jouissant d’une certaine autonomie comme membre d’une fédération (états, provinces,…) à un statut d’État indépendant, sans nécessairement rechercher un accroissement de leur autonomie comme statut intermédiaire. La plupart de ces pays ont atteint l’indépendance par simple vote majoritaire de leur parlement élu par la population. Par la suite on assiste souvent, mais pas toujours, à un référendum de ratification qui s’avère majoritaire à 50% plus une des voix exprimées.

Ces nouveaux pays se sont détachés d’un État jouissant d’une reconnaissance internationale, que la constitution de cet État ait prévu ou non le droit de sécession des États membres. La plupart de ces nouveaux États ont ensuite été reconnus rapidement par la société internationale comme membre des Nations-Unies. Ils ont adhéré à diverses associations d’États souverains tel que l’Union européenne, l’OCDE, le Conseil nordique ou l’OTAN. Dans le cas de la Biélorussie et de l’Ukraine, on note l’admission de ces États en 1945, même s’ils ne jouissaient pas de l’indépendance totale de l’URSS.

Nations sans État

Certaines nations sans État complet, comme le Québec, sont encore dans une situation de dépendance à l’égard d’un État qui brime, aux yeux d’un nombre croissant de citoyens, leur capacité de créer leur propre avenir. Ces sociétés recherchent comme nous soit une très large autonomie, soit l’indépendance nationale complète. « Un trait sociologique majeur unit Québec, Catalogne, Pays basque, Écosse et Flandre, et explique la persistance du nationalisme : ces pays sont des sociétés globales (…) dotées d’une structure sociale complète, d’institutions propres, d’un territoire spécifique et d’une culture particulière. Parce que de telles sociétés ont une forte densité, leurs membres se situent davantage par rapport à elles que par rapport au cadre étatique général, à savoir le Canada, l’Espagne, la Grande-Bretagne ou la Belgique. Pour beaucoup de citoyens, la société globale devient même le point de référence prioritaire, voire exclusif. (…). »

« Dès lors qu’une pareille culture innerve ainsi une collectivité, cette dernière constitue une nation, qu’elle dispose ou non d’un « toit politique ». On peut donc parfaitement parler de « nations sans État » dès lors qu’à l’intérieur d’un ensemble étatique donné existe une société complète, distincte, dotée d’une culture propre. »[2]

Ces trois exemples de « nations en quête de pays » partagent avec le Québec plusieurs caractéristiques. Ce sont des sociétés globales dotées d’un intense vouloir vivre collectif, possédant toutes les caractéristiques d’une nation, s’intégrant autour d’une langue commune différente du pays qui les englobe (sauf dans le cas de l’Écosse) et d’une culture distincte solidement enracinée. Elles disposent d’un gouvernement national dont l’autonomie a été conquise progressivement par des luttes politiques contre l’État central, grâce aussi à une émergence de plus en plus forte des initiatives et des institutions de la société civile. Les quatre nations se sont dotés de partis politiques qui soit réclament l’indépendance complète ou un accroissement de l’autonomie de leur État national. Au sein des quatre États, on retrouve plus d’un parti prônant l’indépendance, ce qui est depuis peu également le cas au Québec.

Cependant, dans aucun autre cas qu’au Québec, ne sommes-nous en présence d’un blocage aussi hermétique que celui qu’oppose le Canada à toute modification constitutionnelle qui pourrait satisfaire les revendications autonomistes ou souverainistes des Québécois. En Belgique, les flamands majoritaires, disposent maintenant de moyens étendus pour imposer aux Wallons une nouvelle constitution dans le sens de leurs intérêts ou, à défaut, pour dissoudre le pays. En Grande-Bretagne, les trois grands partis, tout en s’opposant à l’indépendance de l’Écosse, se disent prêt à accroître les compétences du parlement Écossais, mais cela ira-t-il suffisamment loin aux yeux des Écossais? En Espagne, les catalans contrôlent la région la plus riche et la plus développée du pays, de sorte que le gouvernement espagnol, ayant besoin de l’appui des partis catalans au parlement central, ne peut que se montrer réceptif aux demandes d’autonomie. Il reste à voir jusqu’où il acceptera d’aller sans menacer l’intégrité du pays.

Aspects juridiques de l’accession à l’indépendance

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou autodétermination, est le fondement démocratique sur lequel s’appuient les peuples pour accéder à l’indépendance. Pour avoir droit à l’autodétermination, une population doit constituer un peuple, c’est-à-dire un ensemble d’individus qui forment, à un moment donné, une communauté historique partageant majoritairement un sentiment d’appartenance durable. Ce sentiment d’appartenance peut venir de l’une au moins de ces caractéristiques: un passé commun, un territoire commun, une langue commune, une religion commune ou des valeurs communes. De toute évidence, les personnes habitant le territoire du Québec forment un peuple qui a le droit à l’autodétermination, droit qu’il a d’ailleurs exercé deux fois lors du référendum de 1980 et du référendum de 1995.

Autodétermination des peuples et sécession d’États

Le droit à l’autodétermination a été introduit dans le droit international pendant la Première Guerre mondiale et réaffirmé après la Seconde Guerre mondiale dans la Charte des Nations Unies signée en 1945. La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1970, va plus loin, à l’article5: «La création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec un État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même.» Elle ajoute que tout État a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte. Le droit à l’autodétermination est donc un droit démocratique reconnu.

Mais le droit à l’autodétermination implique-t-il nécessairement le droit à la sécession, soit celui de se séparer entièrement de l’État qui l’englobe pour former lui-même un État indépendant? Ici, le droit à l’autodétermination entre en conflit avec celui de l'intégrité territoriale des États. Certains juristes en arrivent à distinguer entre droit à l’autodétermination interne et droit à l’autodétermination externe, le premier excluant le droit de sécession et le second l’incluant. La résolution 1514 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 14 décembre 1960 dans le contexte de la décolonisation, a apporté un fort appui au droit des peuples à l’autodétermination, mais elle a eu pour effet de mettre en question les cas d’indépendance qui ne seraient pas liés à des phénomènes d’exploitation clairement démontrés. Certains juristes prétendent maintenant que seul le droit à l’autodétermination interne est possible, c’est-à-dire le « droit d’obtenir des changements à l’intérieur de frontières, pas de changer les frontières elles-mêmes. […] L’appui à l’autodétermination est au moins égalé, sinon surpassé, par l’emphase sur l’intégrité territoriale» (Bartkus 1999, p. 71). Autrement dit, le droit à l’autodétermination est reconnu, celui de l’exercer jusqu’à la sécession n’est pas interdit, mais il n’est pas encouragé par le droit international.

En 1992, la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté, une commission parlementaire spéciale mise sur pied par le gouvernement de Robert Bourassa à la suite d’une recommandation du rapport de la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec (Bélanger-Campeau), commandita une étude auprès de cinq experts internationaux. Rédigé par le Français Alain Pellet et cosignée par les Britanniques Rosalyn Higgins et Malcolm Shaw, l’Américain Thomas Franck et l’Allemand Christian Tomuschat, ce rapport affirme clairement: «Mais, à l’inverse, le droit international et en particulier le principe de l’intégrité territoriale ne font pas obstacle à l’accession de peuples non coloniaux à l’indépendance.» Quant à l’application de cette règle de droit international en ce qui concerne le cas spécifique du Québec, les cinq experts concluent que «le peuple québécois ne saurait fonder une éventuelle revendication de souveraineté sur son droit à disposer de lui-même, mais il ne serait pas pour autant empêché d’y accéder par des motifs juridiques» (Franck et coll., 1992, par. 3.15). La légalité de l’accession à l’indépendance serait plutôt assurée par l’effectivité du nouvel État, c’est-à-dire son existence considérée comme un fait politique éventuellement confirmé par la reconnaissance d’autres États, avec ou sans la reconnaissance du Canada.

D’autres juristes s’opposent au principe même de la qualification des peuples à la sécession par un organe extérieur comme l’Assemblée générale des Nations Unies. Ils avancent le concept d’autoqualification des peuples par l’histoire de leurs luttes pour maintenir leur intégrité. «Ce serait les peuples eux-mêmes qui témoigneraient de leur aptitude à accéder à l’indépendance. Et comme il n’est pas question qu’ils se qualifient par une simple expression de leur volonté (un vote) sans quoi ce serait ouvrir à tous les droits à la sécession, leur témoignage est celui de leur lutte. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes devient ainsi, selon la forte expression de Charles Chaumont, le droit des peuples à témoigner d’eux-mêmes» (Charpentier, 1984, p. 123).

Quant à la façon d’exercer le droit à la sécession, le juriste Jacques Brossard explique que «l’exercice du droit à l’autodétermination n’exige pas, pour être juridiquement valide, que la population concernée soit consultée par plébiscite. […] Le plébiscite peut revêtir plus d’une forme et il n’est pas le seul instrument disponible: on peut tout aussi bien consulter la population sous forme d’élection, à condition que celle-ci porte essentiellement sur la question du régime politique à choisir et que les options soient clairement identifiées. […] Quant aux référendums, ils peuvent porter non seulement sur l’opportunité de choisir telle ou telle option, par exemple l’indépendance ou le statu quo, mais aussi sur l’adoption ou le rejet d’une constitution qui comporte pareille option, ou encore sur l’approbation ou la désapprobation du fait accompli» (Brossard, 1976, p. 93).

Constitution canadienne et droit à la sécession

La Constitution canadienne, contrairement à d’autres constitutions de régime fédéral, ne prévoit ni n’interdit la sécession d’une province. Or, lors du référendum de 1980, et encore plus clairement lors de celui de 1995, le peuple du Québec a exercé son droit de disposer de lui-même. Tous les gestes des opposants à l’indépendance, à commencer par les premiers ministres fédéraux en poste, démontrent qu’implicitement ils reconnaissaient ce droit au Québec de faire sécession de l’État fédéral. Le référendum de 1995 prévoyait même qu’en cas de non-respect de la volonté majoritaire de la population, l’Assemblée nationale du Québec pourrait, après un délai d’un an, déclarer unilatéralement l’indépendance du Québec.

À la suite des résultats officiels serrés du référendum de 1995 où le «non» l’emporta par 50,58% avec un vote de près de 95% des électeurs inscrits, le gouvernement fédéral décida de se donner des armes juridiques pour se prémunir contre la possibilité d’un troisième référendum sur l’indépendance du Québec qui, cette fois, risquerait d’être gagnant. Espérant faire dire par la Cour suprême du Canada que le Québec n’a pas le droit de faire la souveraineté à moins que le Canada et les provinces y consentent, Jean Chrétien et Stéphane Dion présentèrent à la Cour des questions destinées à river le clou du Québec une fois pour toutes. Ces questions furent jugées totalement partiales par le président de la Commission du droit international des Nations Unies, Alain Pellet, qui écrivit ce qui suit: «Je suis profondément troublé et choqué par la façon partisane dont les questions sont posées et je me permets de suggérer qu’il est du devoir d’une Cour de justice de réagir face à ce qui apparaît clairement comme une tentative trop voyante de manipulation politicienne» (cité dans Lisée, 2000, p. 329).

La Cour suprême, consciente de cette tentative de manipulation, énonçait dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec qu’elle se gardait le droit, si elle estimait qu’une question pouvait être trompeuse, d’interpréter la question ou de nuancer à la fois la question et la réponse. De fait, les éléments principaux du jugement trahirent les espoirs de messieurs Chrétien et Dion et ouvrirent au contraire des perspectives intéressantes quant à l’exercice par le Québec de son droit à la sécession.

Sur le processus d’accession à la souveraineté, la Cour affirmait que si une majorité claire optait pour la création d’un État indépendant, cela «conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération auraient l’obligation de reconnaître» (par. 150). «Les autres provinces et le gouvernement fédéral n’auraient aucune raison valable de nier au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecterait les droits des autres» (par. 151). Par ailleurs, la Cour refusa de rejeter la règle du 50% plus un en parlant d’une «majorité "claire" au sens qualitatif» (par 87).

Sur l’obligation de négocier du Canada et des provinces, la Cour rejeta totalement les prétentions du gouvernement fédéral: «Ainsi, un Québec qui aurait négocié dans le respect des principes et valeurs constitutionnels face à l’intransigeance injustifiée d’autres participants au niveau fédéral ou provincial aurait probablement plus de chances d’être reconnu qu’un Québec qui n’aurait pas lui-même agi conformément aux principes constitutionnels au cours du processus de négociation» (par. 103).

Sur la décision possible du Québec de faire «unilatéralement» sécession, la Cour rejeta ce droit lorsque s’il est exercé «sans négociations préalables avec les autres provinces et le gouvernement fédéral» (par. 86). Mais après un éventuel échec des négociations, cet empêchement disparaîtrait puisque la cour reconnaît clairement le principe d’effectivité du droit international selon lequel si la souveraineté est un succès dans les faits, elle devient une réalité en droit.

De toute cette discussion sur le droit à la sécession, il faut retenir qu’il est fondé sur le droit inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes. Son exercice est une question politique beaucoup plus que juridique. Si un État peut démontrer un appui populaire, quel que soit le moyen pour le faire, s’il affiche une volonté politique ferme et une capacité à administrer effectivement un territoire, il sera tôt ou tard reconnu par la société internationale. Toutefois, pour hâter sa reconnaissance internationale comme État indépendant, le Québec aura avantage à créer les conditions facilitant sa reconnaissance par le Canada et par des États tiers, au premier chef les États-Unis et la France. Essentiellement, ces États, de même que le Canada d’ailleurs, auront intérêt à le faire, quand cela ne serait que pour renforcer l’association économique nord-américaine ou la francophonie. Ils le feront dès que la souveraineté du Québec leur apparaîtra inévitable et porteuse de stabilité politique et économique.

Indépendance unilatérale et droit international

Le 22 juillet 2010, la Cour internationale de justice (CIJ) a émis un avis consultatif qui établit la légalité de la déclaration unilatérale d’indépendance (DUI) du Kosovo du 17 février 2008. Cet avis apporte un appui de taille à la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (communément appelée loi 99) qui affirme: «Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec» (art. 2). Dans son jugement, la CIJ écarte complètement la pertinence du droit de la Serbie, l’État prédécesseur, qu’il s’agisse de la Constitution ou de toute autre loi ou règle de droit de cet État. Le droit de la Serbie n’est examiné à aucun endroit dans le jugement. Il s’agit d’un précédent majeur pour le Québec, qui écarte tout aussi complètement la pertinence de la Constitution canadienne ou de la «loi sur la clarté» dans l’évaluation d’une éventuelle DUI québécoise au regard du droit international.

La CIJ consacre de longs développements au contexte factuel propre au cas du Kosovo (par. 58 à 77), qui est évidemment fort différent de celui du Québec. Rien n’indique dans l’avis que la légalité de la DUI soit tributaire de ce contexte. La question de la légalité d’une future DUI du Québec est entièrement résolue par le droit international général, dont l’état contemporain est clairement expliqué par la CIJ (par. 79 à 84). «Avant la seconde moitié du XXe siècle, les déclarations d’indépendance ont été nombreuses […] Il ressort clairement de la pratique étatique au cours de cette période que le droit international n’interdisait nullement les déclarations d’indépendance. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le droit international, en matière d’autodétermination, a évolué. […] Il est toutefois également arrivé que des déclarations d’indépendance soient faites en dehors de ce contexte. La pratique des États dans ces derniers cas ne révèle pas l’apparition, en droit international, d’une nouvelle règle interdisant que de telles déclarations soient faites» (par. 79).

La décision de la CIJ, tout comme celle de la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, de ne pas faire découler la légalité de la DUI du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, simplifie la discussion sur le territoire et ferme la voie aux menaces de partition. Un tel concept de partition est contraire à la pratique internationale contemporaine qui consacre au nouvel État souverain les frontières déjà établies à l’intérieur de l’État prédécesseur. Par ailleurs, l’illégalité d’une DUI ne peut se déduire du principe de l’intégrité territoriale des États existants. Ce principe s’applique uniquement aux relations interétatiques (par. 80).

«L’accession à l’indépendance du Québec ne dépend pas de l’acceptation ou du refus du Canada, contrairement à ce que clament les ténors fédéralistes. Malgré des contextes différents, le cas du Kosovo nous montre qu’une fois épuisée la possibilité d’un divorce à l’amiable, c’est en définitive au peuple concerné et à ses représentants légitimes que revient la décision, unilatérale au besoin, de déclarer son indépendance» (Binette et coll., 2010).

Le processus d’accession à l’indépendance et le contexte canadien

Depuis trente ans, le peuple québécois s’est prononcé trois fois dans des référendums de nature constitutionnelle. Les trois fois, sa décision fut négative, en 1980, en 1992 et en 1995. De cette séquence historique de référendums, il faut d’abord retenir trois choses fondamentales:

- Le peuple québécois a, à chacune de ces occasions, exercé le droit à l’autodétermination qui lui est inhérent et reconnu par le droit international. Puisque ce droit est incessible et imprescriptible, il peut à nouveau être exercé à l’avenir. Il n’est jamais éteint.

- Si l’on fait la synthèse des propositions soumises dans les trois référendums mentionnés, le peuple québécois a rejeté de manière décisive une version diluée du projet de souveraineté en 1980 et un projet mineur de réforme du fédéralisme canadien en 1992. Le résultat du référendum sur un projet plus ferme de souveraineté du Québec en 1995 n’a pas été décisif et s’apparente davantage à un match nul qui perpétue provisoirement le statu quo jusqu’à ce que la question soit définitivement tranchée.

- Tant sur le plan juridique que sur le plan politique, le Québec pourra donc à nouveau se poser la question de la souveraineté dans les circonstances appropriées.

Nous examinerons maintenant trois plans possibles d’accession à l’indépendance dans le contexte actuel où se trouve le Québec en 2012. Le premier reprend essentiellement la démarche référendaire utilisée en 1995 avec quelques améliorations. Le second tient compte du désir d’une majorité de citoyens que soit tentée une modification constitutionnelle substantielle à la Constitution canadienne avant de passer à la sécession. Le troisième repose au départ sur un refus de l’ordre constitutionnel imposé unilatéralement par Ottawa en 1982.

Le référendum sur la souveraineté (plan A)

Le projet de souveraineté de 1995 était plus ferme que celui de 1980 parce que la souveraineté n’était plus liée de manière indissoluble à l’association avec le Canada (le fameux «trait d’union»), et parce que la question référendaire de 1980 prévoyait un second référendum pour faire approuver le résultat de la négociation avec le Canada. En 1995, le trait d’union et le second référendum avaient disparu. La souveraineté était assortie d’une offre de partenariat avec le Canada. Si elle avait été acceptée, cette offre aurait entraîné des négociations avec le Canada. Si l’offre de négocier avait été rejetée ou si les négociations n’avaient pas abouti à une entente, l’Assemblée nationale aurait été libre de procéder à une déclaration unilatérale d’indépendance qui aurait été soumise à la reconnaissance des autres États souverains.

L’approche du gouvernement du Québec en 1995 a été validée ultérieurement par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec de 1998, qui a même ajouté une obligation juridique pour le Canada de négocier avec le gouvernement du Québec de manière à donner suite à un résultat affirmatif. Cette obligation juridique n’existait ni en 1980 ni en 1995. L’obligation de négocier vient équilibrer davantage le débat pour l’avenir. Elle n’existe ni en droit international ni dans les systèmes juridiques d’autres pays. Elle est unique au droit canadien depuis 1998.

Cela étant dit, comme l’a rappelé Jacques Parizeau dans son plus récent ouvrage La souveraineté du Québec, hier, aujourd’hui et demain (2009), la conjoncture et les circonstances historiques avaient évolué entre 1980 et 1995 de manière à justifier une nouvelle stratégie d’accession à la souveraineté. Il en est ainsi maintenant, plus de 15 ans après le dernier référendum sur la souveraineté. Il n’existe toutefois aucune raison valable de rejeter l’approche conçue en 1995, que l’on peut appeler le plan A, tout en lui apportant certaines améliorations:

- La question référendaire doit uniquement porter sur le projet de souveraineté. En 1995, on y trouvait une allusion à une entente entre trois chefs de partis quant au partenariat Québec-Canada qui était superflue, tout en créant de la confusion. La clarté de la question est désormais une exigence du droit canadien, mais ce n’est pas là l’essentiel. Elle correspond surtout à une pratique internationale à laquelle il faudra se conformer si l’on veut obtenir la reconnaissance des autres États. La clarté de la question référendaire et du résultat sera évaluée par les différents pays avant que la reconnaissance ne soit accordée. Il ne faut pas qu’il y ait de doutes sur la volonté du peuple québécois.

- Dans le même ordre d’idées, le processus référendaire doit être internationalisé dès son origine afin de faciliter l’obtention de la reconnaissance internationale lors de son aboutissement. Le processus québécois d’accession à la souveraineté ne doit plus jamais être considéré comme une affaire intérieure canadienne. Il doit devenir un processus international dès le jour de l’élection d’un gouvernement souverainiste. La Cour suprême du Canada a clairement indiqué en 1998, dans le renvoi sur la sécession déjà mentionné, que la souveraineté du Québec pouvait être obtenue légalement en vertu du droit international même si elle ne l’était pas en vertu du droit canadien. La Cour suprême pouvait difficilement se prononcer autrement puisqu’elle n’inventait rien en disant cela. Elle ne faisait que reprendre dans le système juridique canadien les règles bien établies du droit international sur la question, des règles qu’elle ne pouvait contredire sans affaiblir sa propre crédibilité. Par conséquent, depuis 1998, le droit canadien a perdu une partie de son poids et de sa pertinence dans le processus québécois d’accession à la souveraineté. Il en résulte que de nombreux observateurs internationaux devraient être présents au moment du prochain référendum sur la souveraineté afin de démontrer à la planète entière, ce qui comprend le Canada, le caractère international et irréversible de la démarche du Québec et afin de démontrer que le processus d’accession à la souveraineté se déroule non pas en vertu du droit canadien imposé unilatéralement, mais bien en vertu du droit international qui a consacré notamment la pratique de la règle du 50% plus un des suffrages, à une seule exception (le Monténégro à 55%, en 2006). Cette exception confirme la règle générale et universellement acceptée.

Rapatriement substantiel ou indépendance (plan B)

Cependant, une majorité de Québécois croit encore, selon des sondages, qu’il est possible de réformer la Constitution canadienne dans le sens de leur soif constante d’une plus grande autonomie. Les mêmes sondages nous apprennent que pour l’opinion publique canadienne, il existe au contraire une opposition inébranlable pour un tel exercice. Tel que nous le soulignions au chapitre 1 de cet ouvrage, le Canada préfère nier la question du Québec et lui répond par de l’indifférence.

Faut-il faire à nouveau à une nouvelle génération de Québécois la démonstration de l’impossibilité de réformer le fédéralisme canadien de manière significative? Encore faudra-t-il dépasser les timides demandes du gouvernement Bourassa en 1987 et prendre acte de la reconnaissance de la nation québécoise par la Chambre des communes en 2007 pour demander des changements majeurs qui font solidement consensus au Québec.

Une ultime démarche de cette nature pourrait être suivie peu après l’élection d’un gouvernement souverainiste au Québec, avec deux différences majeures:

- Une proposition constitutionnelle adoptée par l’Assemblée nationale devrait être formulée à la suite d’un vaste processus de consultation. Ce n’est qu’à cette condition que la proposition pourrait être dotée d’un poids politique maximal et incontournable, et que l’obligation constitutionnelle de négocier stipulée par la Cour suprême pourrait pleinement porter ses fruits. Le processus de consultation pourrait être du type de la Commission Bélanger-Campeau de 1990-1991 ou des commissions sur la souveraineté de 1995.

- En cas de refus de négocier sur cette base ou d’échec de la négociation, le gouvernement du Québec annoncerait la tenue d’un référendum sur la souveraineté. Dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, en 1998, la Cour suprême a indiqué que la sanction de l’échec des négociations constitutionnelles serait de nature politique. La sanction politique devrait être le retour au plan A, c’est-à-dire au projet d’accession à la souveraineté. De cette manière, le Québec aurait démontré sa bonne foi au monde entier en exprimant ses aspirations légitimes et sa volonté d’arriver à un règlement négocié à l’intérieur de la fédération canadienne avant de se résoudre à passer à la souveraineté. Le point de vue de la communauté internationale doit être constamment gardé à l’esprit; il est à prévoir que, dans l’ensemble, celle-ci s’attendra à ce que des efforts raisonnables soient déployés à l’intérieur de la fédération canadienne avant d’accepter de reconnaître le Québec souverain. Le caractère déraisonnable du refus du Canada de négocier sérieusement avec le Québec doit pouvoir être démontré sur le plan international.

La proposition constitutionnelle devrait être adoptée par l’Assemblée nationale trois mois après la prise du pouvoir. Le Canada serait tenu de négocier par sa propre Cour suprême, qui a précisé l’obligation constitutionnelle de négocier de telles propositions dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec de 1998.

Afin de donner plus de poids à sa demande, le Québec devrait activer les préparations en vue d’un référendum sur la souveraineté pour pouvoir le tenir au plus tard un an après le début des négociations sur la proposition constitutionnelle si une réponse franche n’a pas encore été obtenue, en adoptant notamment une constitution du Québec souverain pendant cette période suivant un processus démocratique approfondi qui mettrait à contribution tous les citoyens et citoyennes qui désireraient y participer. Une telle constitution, qui clarifierait les enjeux et les implications de l’indépendance, pourrait être soumise au référendum en même temps que le principe de la souveraineté.

La proposition constitutionnelle devrait par exemple contenir les éléments suivants:

- Conférer à l’Assemblée nationale la possibilité de créer la République du Québec, avec à sa tête une présidente ou un président élu au suffrage universel direct.

- Faire du Québec un État français, ce qui donnerait pleine compétence à l’Assemblée nationale en matière de langue, de culture, de communications et d’immigration. La version initiale de la Charte de la langue française pourrait être réadoptée et des mesures additionnelles pourraient être prises. Toute restriction à la compétence de l’Assemblée nationale provenant de la Constitution canadienne en ces matières serait supprimée.

- Conférer la compétence exclusive et entière en matière de fiscalité et de taxation à l’Assemblée nationale du Québec. Pas uniquement en ce qui concerne la perception des impôts, car alors la décision de lever ou de modifier des impôts et taxes resterait à la Chambre des communes à Ottawa. Aucune loi fiscale ne s’appliquerait plus au Québec si elle n’a pas été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec. Les citoyens du Québec paieraient la totalité de leurs impôts et taxes au gouvernement du Québec.

D’autres éléments de la proposition constitutionnelle pourraient se dégager du processus de consultation élargi. Cette proposition est susceptible de faire consensus au Québec. Le rapatriement des pouvoirs fiscaux obtiendrait l’appui de 60% des Québécois selon les sondages. Les autres éléments mentionnés sont également susceptibles de faire consensus en obtenant l’appui de plus des deux tiers des Québécois, selon un sondage IPSO-Bloc québécois rendu public en 2010 (voir détails au chapitre 1).

Si cette proposition constitutionnelle était adoptée, le Québec continuerait de faire partie du Canada. Cependant, le Canada serait une fédération beaucoup plus décentralisée dans le sens des aspirations du Québec à une autonomie plus étendue.

L’objectif premier de la tenue de négociations sur cette proposition ne serait toutefois pas d’obtenir un accord avec le Canada, puisque l’expérience historique récente démontre qu’un tel accord n’est plus réaliste. Il faudrait en tout temps éviter la dilution de nos aspirations. L’objectif serait plutôt de faire voir à la communauté internationale que les aspirations du Québec jouissent d’un appui populaire indéniable, ce qui justifierait par la suite la décision de procéder au troisième et dernier référendum sur la souveraineté, et rendrait plus probable la reconnaissance des autres États.

Dans cet esprit, il est essentiel que la proposition constitutionnelle initiale contienne l’un des trois éléments constitutifs principaux de la souveraineté (Binette, 2010), qui sont: le pouvoir exclusif de lever des impôts, le pouvoir exclusif d’adopter des lois et le pouvoir exclusif de conclure des traités.

Il faut que la proposition constitutionnelle du plan B soit mobilisatrice pour les souverainistes décidés et soit aussi de nature à faire consensus. Si elle est trop proche des propositions constitutionnelles qui ont déjà échoué, rien n’avancera, car le Québec et le Canada ont tous deux changé depuis, mais ont évolué dans des directions divergentes. L’objectif de la nouvelle proposition constitutionnelle sera de faire apparaître la vérité historique de cette incompatibilité de manière à donner une nouvelle impulsion au projet de souveraineté.

Le plan B pourrait être un moyen efficace de réaliser la souveraineté. Il faut cependant qu’il contienne des éléments essentiels du projet de souveraineté afin d’éviter la multiplication des référendums sectoriels sur des questions secondaires qui pourraient faire diversion et retarder l’avènement de la souveraineté. Les souverainistes sont des démocrates, mais pas des «référendistes».

L’élection-déclenchement et le pacte constitutionnel (plan C)

Le Canada s’est radicalisé depuis le référendum de 1995. Il est aujourd’hui impensable d’imaginer un gouvernement fédéral qui ferait des efforts sincères et soutenus pour satisfaire les aspirations du Québec, comme ce fut le cas pour le gouvernement Mulroney élu en 1984. Bien que très insuffisante pour le Québec, cette ouverture a mené à l’échec de l’accord du lac Meech, et il n’est plus réaliste de compter sur l’apparition d’un tel gouvernement canadien à l’avenir. Les sondages cités au premier chapitre le démontrent amplement, les Canadiens anglais ne sont pas prêts au moindre accommodement, même mineur, pour satisfaire les aspirations du Québec.

Voilà pourquoi l’approche présentée ici vise à inverser le fardeau de la preuve par un rejet explicite de la Loi constitutionnelle de 1982 qui fut imposée au Québec par un coup de force. Les indépendantistes doivent arrêter d’avoir peur de faire peur et rejeter la Constitution canadienne, que le peuple du Québec n’a jamais approuvée, tout en proposant une solution rassembleuse nous permettant de sortir du cul-de-sac actuel. Le peuple du Québec a évolué depuis 1995. Il ne fait peut-être pas de la question nationale sa principale priorité actuellement, mais il peut être à nouveau sensible au fait que nos problèmes écologiques, économiques, démographiques et linguistiques ne pourront être résolus sans sortir de notre dépendance actuelle à l’égard de l’État canadien. Beaucoup sont réticents à un autre référendum parce que depuis trop longtemps, aucun résultat décisif ne semble s’en dégager, mais la plupart seront d’accord si une démarche démocratique menant obligatoirement à un résultat leur est proposée (Paquette, 2008).

Voici, dans ses grandes lignes, les temps forts d’une telle démarche:

- Une élection portant principalement sur une solution de la question nationale devrait servir d’élément déclencheur (Laplante, 2004). Un plan de solution devrait y être présenté par une coalition de candidats et de partis qui s’engageraient à le mettre en œuvre en signant un pacte constitutionnel.

- Une fois majoritairement élus à l’Assemblée nationale, les candidats dits «du pacte constitutionnel» (Bariteau, 2005) mettraient en marche une démarche participative auprès de la population du Québec visant à débattre de deux options, l’une autonomiste, l’autre indépendantiste.

- Au cours de ce débat, une constitution préliminaire tenant compte des deux options serait élaborée, comme l’indique Daniel Turp dans le chapitre précédent. L’option autonomiste serait concrétisée par une constitution interne du Québec contenant par exemple les éléments du plan B et possiblement d’autres, ces dispositions ayant préséance sur celles de la Constitution canadienne, de facto rejetée. L’option souverainiste définirait évidemment une constitution républicaine du Québec indépendant hors du cadre canadien.

- Dans les deux cas, une déclaration unilatérale d’indépendance serait prévue en cas de refus du Canada de respecter la volonté populaire majoritaire. Au cours de l’élection, les partis et les candidats du pacte constitutionnel s’engageraient (comme en 1995) à réaliser l’une ou l’autre option et à procéder à cette déclaration unilatérale d’indépendance en cas de blocage de l’option autonomiste ou de refus de reconnaître l’indépendance du Québec.

Reprenons chacun de ces éléments.

L’élection-déclenchement. Le référendum consultatif à initiative gouvernementale n’est qu’un des moyens d’expression démocratique de la volonté d’une population. Quand on examine la voie empruntée par de nombreux États maintenant indépendants, le plus souvent, un vote majoritaire d’un Parlement élu par la population met en branle le processus d’accession à la souveraineté. Par la suite, on assiste souvent, mais pas toujours, à un référendum de ratification qui doit être majoritaire à 50% plus une des voix exprimées.

Par contre, sauf pour les deux premières élections de 1970 et de 1973, le Parti québécois a fait porter tous les débats électoraux sur la bonne gouvernance provinciale, passant du beau risque à l’affirmation nationale et aux conditions gagnantes, un référendum sur la souveraineté devant intervenir plus tard. Le principal problème de l’approche dite du «bon gouvernement» est qu’elle place le terrain de discussion sur un autre plan que celui du changement de statut politique du Québec. Lors d’une élection classique, moment fort où les citoyens s’intéressent le plus à la politique, le terrain est celui de questions importantes certes, mais accessoires par rapport à la question nationale: qui fera le meilleur premier ministre? quels sont les engagements électoraux les plus intéressants? qui pourra le mieux défendre les intérêts du Québec dans le cadre du régime fédéral? De telles campagnes électorales permettent au mieux une critique négative du fonctionnement du fédéralisme canadien, de sorte que les souverainistes ont une image non méritée d’éternels plaignants et de faiseurs de troubles, sans nécessairement faire avancer leur option. Par ailleurs, sur un plan strictement électoraliste, le Parti québécois se place en position de faiblesse en situant ses engagements électoraux totalement dans le cadre fédéral actuel. Cette approche est un cul-de-sac, comme le démontre le pourcentage d’appui à la souveraineté qui n’a pas bougé pour l’essentiel depuis une trentaine d’années, ce qui encourage la morosité et le sentiment d’impuissance largement ressenti actuellement.

Au contraire, l’élection de déclenchement proposerait une solution de prise en charge de nos affaires. Elle implique une critique du régime canadien dans lequel nous n’avons d’autre avenir que la minorisation et l’assimilation en douce. Elle implique que l’on situe l’élection au niveau national plutôt qu’à celui de la gouverne provinciale, à celui de la prise en charge de nos affaires sur tous les plans.

Il faut réhabiliter le sens démocratique d’une élection. Il est déjà acquis que près des deux tiers des Québécois se définissent comme Québécois d’abord ou exclusivement et qu’ils souhaitent des changements substantiels au régime politique. Le débat électoral mené par les partis et les candidats du pacte constitutionnel se fonderait sur ce consensus. En ce sens, il ne s’agirait pas d’une élection référendaire puisque la décision finale serait prise suite à un débat démocratique subséquent à l’élection, mais il s’agirait d’un geste déterminant quant au refus de la Loi constitutionnelle de 1982, imposée unilatéralement au Québec par l’État canadien sans aucune consultation de la population et contre la volonté de notre Assemblée nationale et de tous les gouvernements du Québec, qu’ils aient été fédéralistes ou souverainistes. Il s’agirait aussi d’un geste positif déterminant puisqu’il déclencherait une démarche dont l’aboutissement est garanti par le fait qu’une majorité d’élus auraient adhéré au préalable au pacte constitutionnel.

Une démarche participative. On a souvent identifié démarche participative et assemblée constituante, mais on peut aussi soutenir que l’Assemblée nationale est la meilleure des assemblées constituantes, surtout si elle est élue précisément dans le but de fournir au Québec une constitution fondée sur la volonté populaire. Mais de toute évidence, nous avons besoin de nous parler de la question nationale, avant, pendant et après l’élection, et le plus tôt sera le mieux. Constatant la difficulté du peuple québécois à décider de son avenir national, plusieurs groupes, notamment un collectif sous la direction d’Yves Leclerc et de Claude Béland, ont proposé une démarche alternative qualifiée de voie citoyenne, axée sur l’exercice de la démocratie participative. On peut aussi rappeler les commissions sur l’avenir du Québec lors du référendum de 1995. Quelles qu’en soient les modalités, un vaste débat de société devrait contribuer à créer un consensus national et orienter les travaux de cette assemblée constituante que deviendrait notre Assemblée nationale, laquelle aurait charge de construire les outils de notre émancipation nationale, le plus important de ces outils étant une constitution provisoire destinée à remplacer en tout ou en partie la Constitution canadienne qui nous a été imposée unilatéralement en 1982.

Un projet avec option pour dégager un large consensus. Les indépendantistes et les autonomistes constituent la vaste majorité de la population du Québec. Les Québécois qui se définissent comme Canadiens exclusivement sont encore plus minoritaires qu’avant, de sorte qu’on peut parler d’une certaine «décanadianisation» du Québec[3]. Chez les francophones, 1% se disent Canadiens seulement, 7% Canadiens d’abord, 20% également Canadiens et Québécois, 40% Québécois d’abord et 31% Québécois seulement. Chez les jeunes francophones de 18 à 24 ans, le nombre de «Québécois d’abord» ou de«Québécois seulement» est même plus élevé (77%). Il est important de souligner que les résultats du référendum de 1995 ont démontré qu’une majorité des «Québécois d’abord» ont soutenu le camp du «oui» puisque l’appui à la souveraineté chez les francophones a atteint environ 60%, soit 49,4% pour l’ensemble de la population.

Or, faute d’en arriver à un consensus majoritaire, c’est l’option de la minorité canadian qui se maintient et même qui se consolide puisque le Canada évolue de plus en plus vers la centralisation des pouvoirs au gouvernement fédéral. Il est vital de cesser de nous neutraliser mutuellement entre autonomistes, nationalistes, souverainistes et indépendantistes de différentes tendances. Il faut retrouver, au Québec, une convergence sur le plan national. Une telle alliance des tendances procurerait au Québec le rapport de force dont il a besoin pour se dégager du carcan fédéral.

Voilà pourquoi une constitution provisoire du Québec qui résulterait de l’élection et du débat populaire subséquent devrait prendre la forme de deux documents gigognes qui reprendraient d’abord les dispositions de la loi 99 en affirmant notamment que «seul le peuple québécois a le droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec». Ensuite, au chapitre des compétences de l’État québécois, le volet «autonomiste» identifierait la liste des pouvoirs qui, résultant du débat populaire, seraient jugés urgents pour la solution de ce que certains appellent à tort les «vraies affaires», par exemple la consolidation du Québec français, le contrôle de nos richesses naturelles et de notre environnement, ou nos capacités d’investissement en éducation, en santé, en économie ou dans la lutte à la pauvreté. Ces nouvelles compétences incluraient notamment le rapatriement de tous les impôts et taxes au Québec ainsi que les pouvoirs en matière de langue, de culture, de communications. Le volet «indépendantiste» affirmerait évidemment que tous les pouvoirs relèvent de l’Assemblée nationale du Québec. Il établirait un régime républicain de type présidentiel. Le projet de constitution prévoirait que la «constitution indépendantiste» s’applique au moment de sa mise en vigueur par l’Assemblée nationale, celle-ci devant se faire au plus tard un an après qu’un blocage aurait été constaté de la part du Canada relativement à la «constitution autonomiste».

La déclaration unilatérale d’indépendance. Toute proposition prévoyant le rapatriement de certains ou de tous les pouvoirs au Québec dont la réalisation dépend de l’approbation du gouvernement fédéral et des autres provinces ne peut mener ni à la souveraineté, ni à l’autonomie, ni à un renouvellement le moindrement substantiel du fédéralisme canadien dans le sens des intérêts du Québec. Il faut en prendre acte.

La déclaration unilatérale d’indépendance, en cas de refus du Canada, est un élément essentiel de toute démarche visant à faire respecter la volonté démocratique du peuple québécois. La clef de voûte de l’accession à la souveraineté est un appui majoritaire à une démarche résolue, unilatérale au besoin, pour le rapatriement des pouvoirs essentiels au Québec ou de tous les pouvoirs. Il s’agit d’une décision qui ne dépend que des Québécois. C’est ce que nous appelons une obligation de résultat.

Principes pour une position consensuelle

Pour arriver à un tel résultat, deux écueils sont à éviter: tenir un autre référendum perdant sur la souveraineté et attendre passivement que les conditions pour le gagner se matérialisent. Il est possible de reprendre l’initiative et de créer nous-mêmes les conditions gagnantes.

Pour reprendre l’initiative, il faut dépasser la division au sein du mouvement souverainiste/indépendantiste, laquelle tient bien davantage à des divergences sur la démarche d’accession à l’indépendance qu’aux convictions indépendantistes de tel ou tel acteur, convictions qu’il ne sert à rien d’ailleurs de mettre en doute. Si on regarde l’histoire du mouvement indépendantiste présentée au chapitre 13, on constate que chaque fois que le principal parti souverainiste, le Parti québécois, met son option «en veilleuse», la coalition qui porte le projet indépendantiste s’effrite. On assiste alors à la création de nouveaux partis ou de nouveaux mouvements.

Malheureusement, au moment d’écrire ces lignes, aucune des trois démarches d’accession à l’indépendance présentées ici n’est proposée activement par le Parti québécois. La gouvernance souverainiste, sans geste autre que ceux que peut poser un gouvernement provincial dans le régime actuel, peut avoir une valeur pédagogique certes, mais elle ne peut mener le Québec à son indépendance. La preuve en a été faite à plusieurs reprises dans le passé. Sans diffuser d’avance la stratégie, les étapes ou les dates à nos adversaires, il faut un plan, une démarche crédible qui doit être véhiculée à la prochaine élection. Nous en avons donné trois exemples. Aux politiques de choisir.

Une deuxième condition de réussite du projet indépendantiste implique également de dépasser les divergences sur les modalités de la démarche. Voilà pourquoi trois démarches acceptables ont été présentées ici, plutôt que LA bonne démarche. On pourrait d’ailleurs en combiner les éléments en fonction de l’évolution de la situation. Plutôt que d’en comparer les mérites et les inconvénients, nous préférons mettre en évidence les principes communs qui font l’objet d’un large consensus. Sur la base de tels principes, il est possible que la coalition indépendantiste puisse se reformer, probablement à l’extérieur du Parti québécois, mais incluant celui-ci, dans le but de faire campagne en vue de créer cette majorité de citoyens et de citoyennes prêts à se donner un pays.

Le premier de ces principes est l’accession à l’indépendance par la voie démocratique. Rappelons qu’il y a théoriquement trois façons pour un État annexé d’accéder à l’indépendance: un vote majoritaire d’une assemblée élue démocratiquement par la population, un vote référendaire ou plébiscitaire, ou un coup d’État, pacifique ou armé. Cette dernière option étant rejetée par tous les indépendantistes, ce qu’il y a de commun aux deux autres options, c’est le recours à la décision du peuple qui exerce son droit à l’autodétermination. Cette décision peut être rendue directement par le peuple par référendum, comme en 1980 et 1995, ou à l’occasion d’une élection référendaire, comme ce fut le cas lors de l’élection de 1962 sur la nationalisation de l’électricité, ou lors d’une élection de déclenchement comme celle présentée plus haut. Elle peut aussi être prise par une Assemblée élue par la population lors d’une élection générale ou référendaire jouant le rôle de constituante, ou par une assemblée constituante élue par la population spécifiquement dans le but d’adopter la constitution qui régirait le Québec indépendant.

Le second principe est celui de la volonté explicite majoritaire de la population, que celle-ci soit exprimée directement par un vote électoral ou référendaire, ou qu’elle soit démontrée de façon probante par des sondages successifs, comme c’est le cas par exemple pour le rapatriement des impôts au Québec. Soulignons que ce principe d’une majorité explicite n’a pas toujours été dans le programme du Parti québécois. Aux élections de 1970 et 1973, on affirmait qu’un vote des députés, même élus par un vote non majoritaire, suffirait pour sortir de l’État fédéral, tout comme un vote de 26 à 22 des députés francophones du Canada-Uni avait suffi pour y faire entrer le Québec en 1867 lors de la création du Canada. Cette option est maintenant minoritaire dans le mouvement indépendantiste. Réalistement, le contexte international a évolué et il faut une majorité démontrée en faveur de l’indépendance, à un moment ou l’autre de la démarche, non seulement pour obtenir la reconnaissance des autres pays, mais surtout pour assurer que l’Assemblée nationale et le gouvernement du Québec contrôlent effectivement le pays. Cela pourrait se faire par exemple par un référendum sur la Constitution une fois acquise la volonté populaire majoritaire.

Le troisième principe auquel se rallient les indépendantistes et plusieurs autonomistes est celui de la primauté du droit du peuple québécois de décider de son statut politique sur l’intégrité territoriale canadienne. Cette primauté autorisera le gouvernement du Québec à procéder au besoin unilatéralement en cas de blocage du gouvernement canadien quant au transfert des compétences au Québec. C’est d’ailleurs ce qui fut proposé au peuple québécois au référendum de 1995. À la suite de l’offensive fédérale relative à la loi fédérale dite «de clarté», le 7décembre 2000, sur proposition du gouvernement Bouchard, l’Assemblée nationale adoptait la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (loi 99) dont l’article3 affirme: «Le peuple québécois détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec.»

Le quatrième principe veut que l’accession à l’indépendance du Québec ne dépende pas de l’acceptation ou du refus du Canada. Le cas du Kosovo et le renvoi à la Cour suprême présentés plus haut démontrent qu’une fois épuisée la possibilité d’un divorce à l’amiable, c’est en définitive au peuple concerné et à ses représentants légitimes que revient la décision, unilatérale au besoin, de réaliser son indépendance.

Conclusion

En 2012, nous en sommes toujours là pour une seule raison. Bien que les deux tiers de la population du Québec se définissent d’abord ou exclusivement en tant que Québécois, l’appui à l’accession du Québec à la souveraineté se situe toujours entre 40% et 49%, avec ou sans association ou partenariat avec le Canada. Cet appui est remarquable dans la mesure où il représente plus de la moitié des francophones, et encore plus si l’on songe que la promotion de l’indépendance n’a pas été jusqu’à maintenant la priorité du principal parti souverainiste depuis 1996. Cet appui est toutefois insuffisant. Tout l’avenir du Québec tient à quelques dizaines de milliers de votes dont la jeune génération détient la clef.

Notes

- ↑ James Crawford, voir reférences, p. 27

- ↑ Alain Dieckhoff, pp. 123-124, voir références.

- ↑ Données regroupées par Jean-François Lisée: http://www2.lactualite.com/jean-francois-lisee/la-decanadianisation-du-quebec-saccelere/7024/#more-7024

Références

- Assemblée générale des Nations Unies (1970). Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États.

- Bariteau, C. (2005). «Un pacte pour fonder le Québec — Alternative à l’impasse référendaire». L’Action nationale, mars-avril. (http://www.action-nationale.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=170)

- Bartkus, V. O. (1999). The Dynamics of Secession, Cambridge University Press, p. 71.

- Binette, A. (2010). «Une autre stratégie d’accession à la souveraineté du Québec». L’Action nationale, mars. (http://www.action-nationale.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=995&Itemid=237)

- Binette, A., Paquette, G., Lajoie, A. et Cloutier, P. (2010). «L’avis sur le Kosovo et l’indépendance du Québec — Une décision qui n’appartient qu’au Québec», Le Devoir, 10 août. (http://www.ledevoir.com/politique/quebec/294037/l-avis-sur-le-kosovo-et-l-independance-une-decision-qui-n-appartient-qu-au-quebec)

- Brossard. J. (1976). L’accession à la souveraineté et le cas du Québec. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.

- Charpentier, J. in collectif (1984). «Autodétermination et décolonisation». Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Méthodes d’analyse du droit international. Paris : Éditions A. Pedone.

- Organisation Nations Unies (1945). Charte des Nations Unies.

- Cour internationale de Justice (2010). Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, 22 juillet.

- Cour Suprême du Canada (1998) Renvoi relatif à la sécession du Québec, 2 R.C.S. 217.

- Crawford, J. (1979). The Creation of States in International Law. Oxford : Clarence Press.

- Dieckhoff, A. (2000). La nation dans tous ses États — Les identités nationales en mouvement, Paris : Flammarion, 355 pages.

- Franck T. et coll. (1992). «L’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souveraineté», dans Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté. Exposés et études, vol. 1, Les attributs d’un Québec souverain. Québec : Assemblée nationale.

- Laplante, R. (2004). «Revoir le cadre stratégique». L’Action nationale, janvier. (http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/actionnationale/src/2004/01/01/06/2004-01-01-06.pdf)

- Lisée, J.-F. (2000). Sortie de secours. Montréal : Boréal, 430 pages.

- Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, L.R.Q., chapitre E-20.2 (loi 99).

- Paquette, G. (2008). La nécessaire alliance. Montréal : Les Intouchables, 147 pages.

- Parizeau, J. (2009). La souveraineté du Québec, hier, aujourd’hui et demain. Montréal : Les éditions Michel Brûlé.